ミツコ、心から済まなく思っております

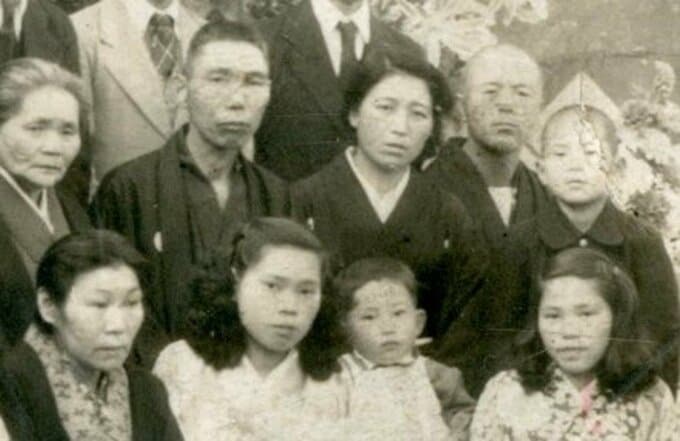

松雄は1940年10月28日、19歳の時に2歳年下のミツコと結婚し、藤中家の婿養子となった。すぐに長男が生まれたが、その3か月後には招集され、海軍に入隊した。復員してから次男が生まれ、スガモプリズンに連行されるまでは1年7カ月くらいだろうか。一緒に暮らしたのは、合わせて3年足らずということになる。スガモプリズンで過ごした2年9カ月の間にミツコが面会に来たのは1度きりなので、夫婦の絆は手紙によって紡がれたものだ。

<藤中松雄の遺書 妻ミツコヘ 1950年4月6日>

遺書

光子、長い間苦労と心配を掛けて来たね、心から済まなく思っております。これが遺書になる事を自覚して書いているが、あれ思い、これ思い、全く何から書いて良いやらさっぱり分かりません。それでも浮んだままを書いてゆこうと思っています。

私もいよいよ今晩の0時三十分頃、可愛い香代子、光夫兄さん達がいるお浄土に召されて逝く事になり、君や孝一、孝幸とも別れねばなりません。“別れ”なんと悲しい事でしょう。幼児の赤ん坊でさえ、別れて行く真似をして見せると必死になっていやいやをします。まして、永遠の死別であって見れば、言語に絶する事です。しかし私はそうは思いません。

“死”は亡びるものではなく姿が代わるだけ

信心深い松雄は、この日まで念仏を唱えて精進を続け、“死”を乗り越えた境地にいた。

<藤中松雄の遺書 妻ミツコヘ 1950年4月6日>

“死”それは永遠に亡びるものではなく、ただ姿が代るだけで、罪科に汚れたこの身を捨てて佛に生れ代わらせて頂くのです。そして今後は勿体なくも佛に生れかわらせて頂き、君や孝一、孝幸を始終なく守り導く事が出来るかと思います、と云い知れぬ喜びが湧き、佛恩の有難さ、不可思議なる本領のお力にただ感泣させられます。合掌 南無阿弥陀仏

静かに君思う時、「誰か書き遺して逝った様に」母の様な妹の様な、又は我が娘の様な心地がしてなりません。

松雄の死刑は、二度の再審を経て確定した。その新聞報道が出たのが、9日前の3月29日のことだった。死刑執行は本人には通告されたが、家族が知るのは執行後になる。

<藤中松雄の遺書 妻ミツコヘ 1950年4月6日>

光子

三月二十九日の新聞を見て又々喫驚された事と思います。そして今度の報道でどんなに歎き悲しまれる事か、だが今日ただ今、私がそのような環境でこうして君への遺書をしたためている事も知らず、ただひたすら夫の身を案じつつ、一生懸命、麦の手入れに励んでいるであろう君を思うと胸をえぐられる思いがします。