旧東風平町と具志頭村が合併して誕生した八重瀬町。ピーマンをはじめとする農産物の栽培が盛んで、旧石器時代の人骨、港川人が見つかった場所としても知られています。

伊良波記者

「ここ八重瀬町は豊かな自然が残るまちですが、どこか懐かしい風景に出会えるのも、その魅力の1つです」

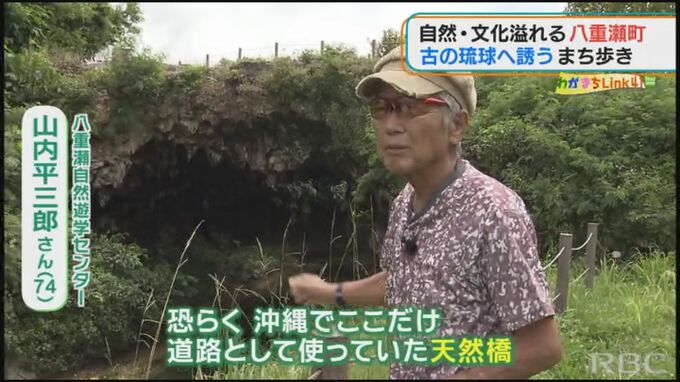

玉泉洞の全容を解明し、まち歩きのガイドをしている山内平三郎さんに、八重瀬町を案内してもらいました。

まち歩きのガイド 山内平三郎さん

「これは琉球王朝時代から名前が知られていた橋で、ずーっとここ遊歩道として通用、通っていたと、恐らく沖縄でここだけです、道路として使っていた橋は。天然橋ですね、道路で使っていた天然橋は」

琉球石灰岩でできた自然の橋、ハナンダー。洞窟が崩れ約20万年前に今のような形になったと考えられています。橋をよく見てみると洞窟だった時の名残がうかがえます。

山内平三郎さん

「九州から北の方ですとね、こういう太陽があたるところにね、鍾乳石が当たるところはまずない、滴の中に石灰が含まれていて、それが落ちる瞬間に乾燥していく。滴はいずれは乾燥する。滴の中に入っている石灰分が鍾乳石としてほんのわずか残る」

鍾乳石は成長し続けていますが重さに耐えられなくなるのは数万年も先のこと。今も昔も、地域の人たちの生活道として大切に利用されています。また石垣に沿って歩いていくと…築100年を超える住宅、上江門家がありました。明治期に建てられたもので、昔ながらの住宅の特徴を残しています。

建物の前に、何かをさえぎるようにしてたてられた石の壁。真っ直ぐしか進めない魔物=マジムンから屋敷を守るためにたてられました。いわゆる魔除けの1つです。屋根の上には、こちらもマジムンに睨みをきかせるシーサー。このシーサーのルーツとされる、石獅子が、八重瀬町には多く現存しています。

山内平三郎さん

「昔はもうちょっと顔きれいだったかもしれない。こんなじゃなくて、作った頃は。恐らくしっぽもあったんじゃないかと思う」

スフィンクスのようないでたちのものや、ユニークな表情をしたものも。形もそれぞれですが、中には魔除けではなく子孫繁栄を願った石獅子もあります。県内で最も古い石獅子とされているのが富盛の石彫大獅子です。

山内平三郎さん

「立派ですよね。こっちにアメリカ兵が座っている写真が有名なんですよ」

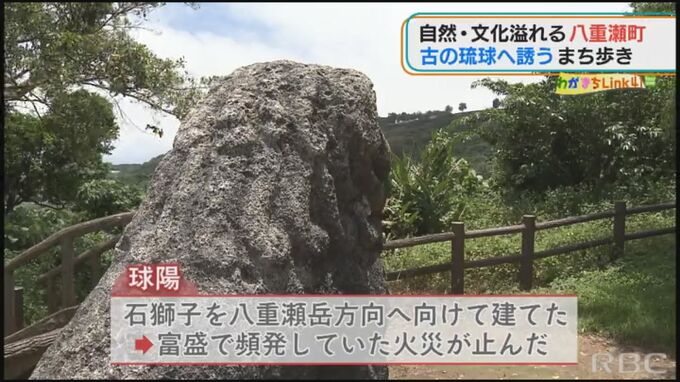

沖縄戦の激戦地でもあった八重瀬町。戦火にも耐えた石獅子ですが約300年以上前に、ここに鎮座されました。琉球王朝の歴史書「球陽」には、その起源が記されています。

「始めて獅子形を建てて八重瀬岳に向け以って火災を防ぐ」「東風平郡富盛は屢々(しばしば)火災に遭い房屋(家屋)を焼失して民其の憂いに堪えず」

風水で火災をもたらす火山(ふぃーざん)とされた、八重瀬岳。石獅子をその方向に建てたところ富盛で頻発していた火災が止んだといいます。その後各地へと石獅子は広まっていったと考えられています。琉球の歴史が色濃く残る八重瀬町。集落の人々が守ってきた文化が、近年1つの観光資源として注目されています。

山内平三郎さん

「荒々しい自然が残っているというのがまず1つなんですが、那覇の首里なんかに近い場所にあったので、文化もやっぱり伝わっているわけですよ。それが混在しているという、その辺のところは八重瀬町の一番の魅力なんですよ」

八重瀬町を訪ねると、悠久の時が生み出した風景と集落を見守り続ける石獅子に出会うことができました。