古澤さや夏さん

「(環ちゃんが)いない未来を生きている実感が薄いというか、当たり前にいない未来を生きているんだけどなんか時々(亡くなったことを)忘れている自分がいて思い出すとすごく悲しくなる」

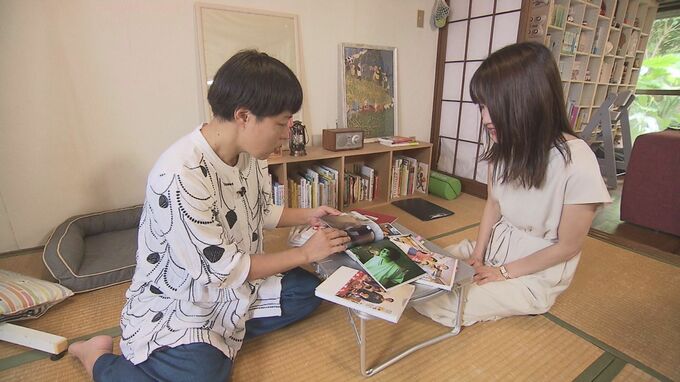

2人は、当事者が安心して語れる場を作ろうと月に1回、お話会を行っている。那覇市と沖縄市の2か所で開催していて、参加者は当事者に限定しています。

ーお話会の様子ー

「(子どもの)寝顔みるのも怖いのわかります?」「生きてる?みたいな」「今でも子どもがすやすや気持ちよさそうに寝ていると大丈夫?みたいな。」

お話会の参加者

「お会いするだけでもいいな、嬉しいなって。不思議な気持ちなんですけど、悲しい気持ちももちろん思い出しつつも、やっぱり同じ境遇の人とお会いするだけでも元気がもらえるというか、そういう会かな」

石塚さんは、この活動を通して周囲の理解が少しでも深まればと考えています。

石塚詩穂さん

「流産・死産というのは医療が発達していくなかでもなくすことは絶対できなくて、どうしても孤立感だったり、自分を責めてしまう、子どもを守れなかったということで自分を責めてしまうお母さんたちが多いなと思うので、そういう方たちの悲しみを受け入れられる温かい社会が必要なのかなと思います」

大きな喪失感を抱える当事者を孤立させないために、その声を受け止める場所が必要とされています。

【取材後記】

筆者自身も最初の妊娠で流産を経験しました。当時はどうしても自分の感情に蓋をしてしまう部分がありました。

もちろん、無理に話す必要はありませんが、当事者が話したいと思ったときにその声を受け止める場所がもっと増えるといいなと思いますし、悲しみに寄り添える社会であって欲しいなと取材を通して感じました。(仲田紀久子)