みずみずしい果肉から甘味と酸味が弾ける県産トマト。県内の市場に出回るのは12月から5月頃で、この時期は本土で作られたものしか、出回らないのが常識ですが。

うるま市にある青果売り場に並ぶトマトには…“沖縄産”の文字が!

うるマルシェ 伊佐こずえさん

「(夏場は)県外のトマトを受容しているので、県内のものがあるのは本当に有難いと思います。もっと欲しい方がきのうも沢山いらっしゃいました」

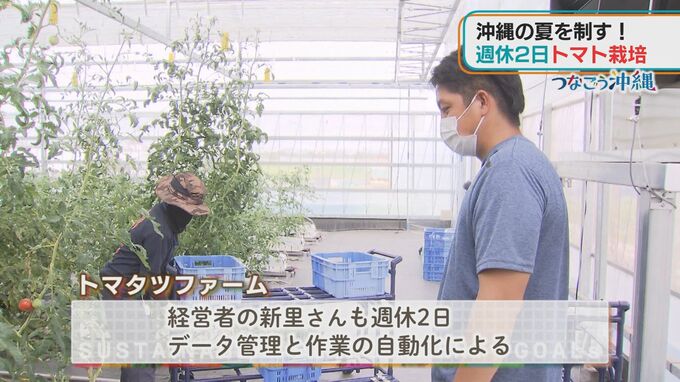

本土産しか流通していない“夏のトマト市場”に新風を吹き込むのは、うるま市のトマト農家・新里龍武さんです。

トマタツファーム 新里龍武さん

「僕のトマトしか、今出ていない状況。沖縄県では初めての挑戦で。もっともっと皆さんに届いたらいいなとすごく思っています」

スポーツ用品を扱う会社を脱サラし、去年11月から農業の世界へ。現在は5人の従業員を束ね、3000本ものトマトを育てています。

「このまま食べて大丈夫ですか?」

「大丈夫です」

「結構プシュッと実がはじけて、甘さが口に広がる。水っぽくもなく、かといって瑞々しい」

トマト栽培で最も重要なのが“昼と夜の寒暖の差”です。適度に暖かい日中に成長し気温が下がる夜間に休息。このサイクルが必要ですが、沖縄の夏は昼も夜も暑すぎるため、“トマト栽培は出来ない”のが常識でした。

トマタツファーム 新里龍武さん

「日中が外気よりも常に1~2℃低い状態を保っているが、ひとつの要因として、軒の高いハウスで換気効率がいいというのがある」

ビニールハウスは熱が籠りにくい構造を重視し、愛知県のメーカーのものを設置。さらに一つの苗から2本の茎が出る“特殊な苗”を採用することで、植え付けた1500の苗の2倍、

3000本の茎からトマトを収穫出来ます。

苗のコスト削減だけでなく、トマトの葉が成長の過程で水蒸気を発する=“蒸散”という現象が多く起こり、室温を下げるのに効果があるといいます。

一方で夜は、エアコンでハウス内を18℃に管理。トマトに十分な休息を与えることで、不可能とされてきた夏の栽培が可能に。

十分な休息があるのは、トマトだけではありません。

「環境も整備されていて、お休みもちゃんともらえるので。働きやすさは今までの農業のイメージとは全く違うものでした」

こちらの農園では、経営者の新里さんも含めて週休2日。可能にしているのは、細かなデータ管理と作業の自動化で手間を減らしています。1日の雨量、気温、日照時間をはじめ、

トマトの茎の太さや、実の数などをデータ化。例えば茎の成長が芳しくなければ、

自動供給する水や肥料の量を調整するなど。データによって予測を立て先を見越して働くことで、働きやすい環境を実現しています。

トマタツファーム 新里龍武さん

「長年の経験、自分の感覚というよりも、確実なものが数字だと思ってる」

技術の向上を通じて、経済の生産性をあげるこうした取り組みは、働きがいや経済成長を促すSDGsの目標に繋がっています。

週休2日の原点にあるのは昔から農業を営む両親の姿です。

トマタツファーム 新里龍武さん

「休みがないっていうのが、(両親が)常に畑にいる状態というのはすごく、子どもの頃からずっと嫌でした」

野菜の流通ビジネスを思い立ち、農業を学ぼうと、偶然訪ねた兵庫県の農家で衝撃を受けました。

「ハウスに入った瞬間に、土が見当たらない。ハウスの中にコンピューターがあるというところもすごく衝撃的で」

徹底したデータ管理を行う兵庫のトマト農園でおよそ1年半、農業のイロハを学んだことが“型破りな農業”に繋がりました。

トマタツファーム 新里龍武さん

「“沖縄だから出来ない”のではなくて、沖縄だからこそ工夫しないといけない」

「週休2日。社員を雇った時にはしっかりボーナスも出せるようにしていきたいと思っています」

1年を通して供給するトマトを新里さんは“カフートマト”と命名。この新たな農業のカタチが広まり、果報をもたらすことを願って。新里さんの勉強と挑戦は、十分な休息をはさみながら続きます。