沖縄県内19万戸にも及んだ今回の断水は、なぜ起きたのでしょうか。

まず大前提として、本島中南部で使う水は福地(ふくじ)ダムなど、北部の水源から送られています。

縦に長い沖縄本島ですが、この長い距離を運ぶために使われるのが導水管(どうすいかん)です。今回破損したのは、この導水管の一部です。

本島北部の水源から水を運ぶ導水管は3つあります。今回破損したのは、本土復帰より前の1967年に敷かれた「中系列導水管」と呼ばれるものです。

今回は道路が陥没し周囲に水が溢れるような状態でした。

県が取った対応策が2つあります。

ひとつが、老朽化のため工事をしている「東系列導水路トンネル」の工事を取りやめこの導水路を使って送水する方法。

もうひとつが漏水の後、破損防止のために停止していた「西系列導水管」を使って、導水管が破損しないよう少しずつ水を流す方法です。

これによって県管理の浄水場は、25日午前4時にすべて運転が再開されました。

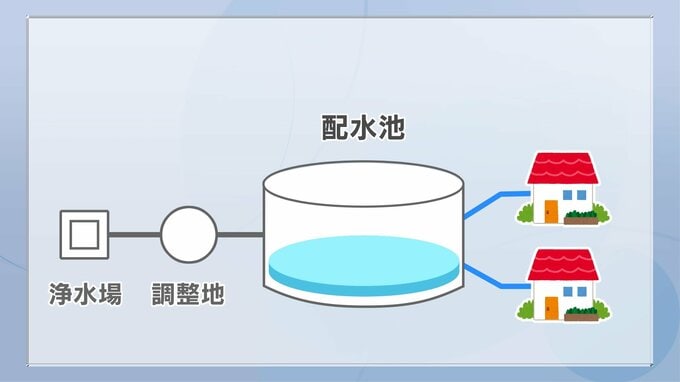

ただ、断水している間には、きれいな水をためておく配水池の水を使用していたため、その配水池の水がある程度回復するまで待つなど別の行程を経て断水が解除となるため、復旧に地域差が生じています。

それではなぜ、漏水が起きたかについてですが、県では導水管の老朽化によるものと考えているということです。

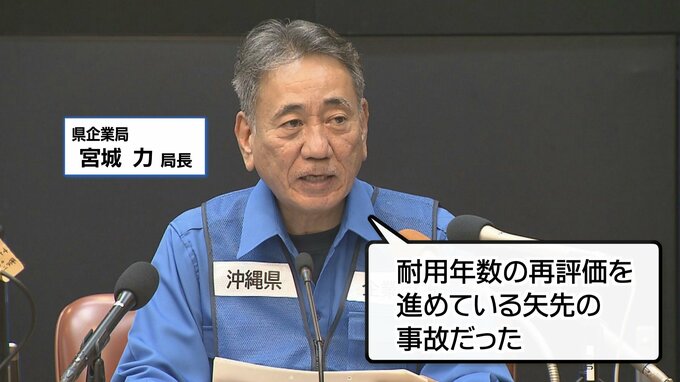

導水管の耐用年数は40年となっていて、今回破損した導水管は大幅に過ぎていますが、県企業局・宮城力局長は「耐用年数の再評価を進めている矢先の事故だった」と話しています。

復旧のために活用したものも本来は工事中の導水路ですし、今後も予断を許さない状況が続きそうです。