中城村で最も人口の多い地域、南上原地区。地域の人たちが育んできた歴史を次の世代に受け継いでいこうという取り組みを取材しました。

南上原地区の歴史や文化は

急速に発展を遂げている中城村の南上原地区、実は町のすぐ傍には、歴史のある道が広がっているんです。

村の文化財の案内などを行う、中村美津江さんの案内のもと、この街の歴史や文化を振り返ります。

まず向かったのは地区の中心地にある「東太陽橋」。ここからは津堅島や久高島を望むことができ、正月になると、初日の出を拝む人でいっぱいになる、村の名所だそう。

屋良キャスター「東太陽橋」っていう良い名称ですよね!」

中村さん「実は橋の名前の公募があって、私が応募したんです。たまたまその応募したのが、名称として使われました。ここに来ると、東から登ってくる太陽が一番ですよね。それしか思いつかなかったんです」

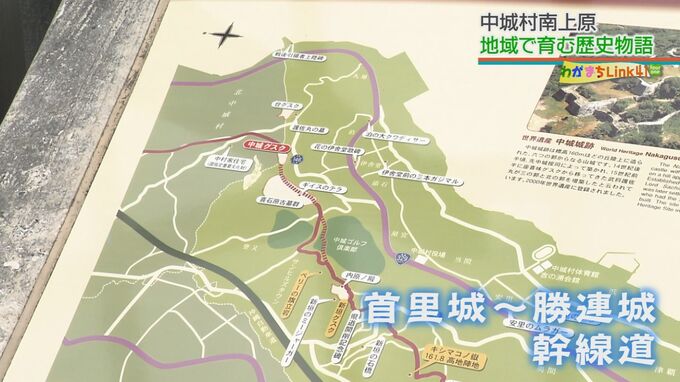

この「東太陽橋」を通る道、実は琉球王国時代に首里城から中城城を通過し、勝連城までを結ぶ幹線道路として使われました。

このうち、村内のおよそ6.2キロを「中城ハンタ道(崖沿い)」と呼び、歴史を今に伝えています。

中村さん

「この道を護佐丸や中城王子が田芋を食べながら歩いただろうと考えると、ロマンが沸いてきます」

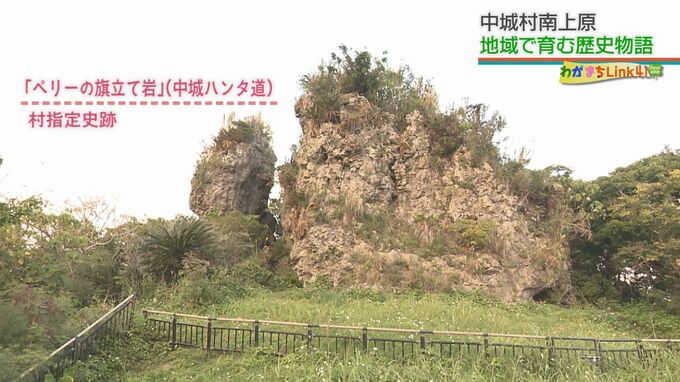

続いてやってきたのは、日本の歴史にも深く影響したある人物と関わりのある場所です。

中村さん

「これは『ペリーの旗立て岩』といって、地元ではターチャー岩(2つ岩)と呼んでいるんです。ペリー提督一行は、浦賀に行く前に琉球に立ち寄るんです」

1853年、ペリー提督の探検隊が訪れたとされる岩山。同行したハイネが描いた絵も残されています。ハンタ道を歩くと、こうした多くの史跡に触れることができるんです。

さらに、南上原地区には、こんな伝承が残っています。