「終わった、じゃあ今度はこれ剥いて頂戴ね」

ことし99歳を迎える、比嘉芳子(ひがよしこ)さん。家族による介護のもと、今も自宅で生活をしています。芳子さんはリハビリの一環として野菜の下ごしらえを日課にしています。もやしの髭とりのほか、包丁で色々な野菜を次々と捌く姿はさすがの一言です。

このように家族や近親者の介護を行う人をケアラーと呼び、総務省の調査によると約630万人にのぼるといいます。そのうち6割は働きながら介護を行っていて、娘の美智江さんは7年前から出勤を減らして在宅介護を始めました。

当初は仕事を辞めることも考えたものの、介護との両立を選択してよかったと感じています。

自宅で介護を行う 知念美智江さん

「365日ずっと介護していると精神的にまいってしまって、自分の好きな仕事をしているときは楽しい、両方するのは大変だがずっと介護よりは仕事をしながらならメリハリがついて楽しいし、母にやさしく接することができる。職場においても家庭においても協力してもらえる環境にあるのが本当によかったと思う。」

介護のために仕事を辞める『介護離職』。近年、この介護離職が社会問題の1つとなっています。介護離職率は2010年以降上昇傾向にあり、2013年には9万人と急増。その後、継続的に高い水準に留まっています。介護離職者数の推移を見ると、2018年と2019年に「10万人」を突破するなど、10年間で約2倍に増加していることがわかります。

離職を選択する理由として体力的に両立が難しかったり、先の見通しが立たないことや、金銭的に外部に頼むことが難しいことなどが挙げられています。ケアラーは離職により時間の余裕ができる一方で、収入が無くなることで経済的に困窮したり、介護につきっきりになることで社会から孤立するケースも少なくなく、離職後に後悔するといった意見も多く見られています。

また企業にとっても貴重な人材を失うことになります。特に介護を担う年代は働き盛りとされる30代後半から50代前半が大半で、企業において重要なポジションを任されているケースが多いといいます。厚労省によると、介護離職による経済的損失は年間で650億円と試算されるなど、個人、企業ともに損失が大きく、社会課題の1つになっています。

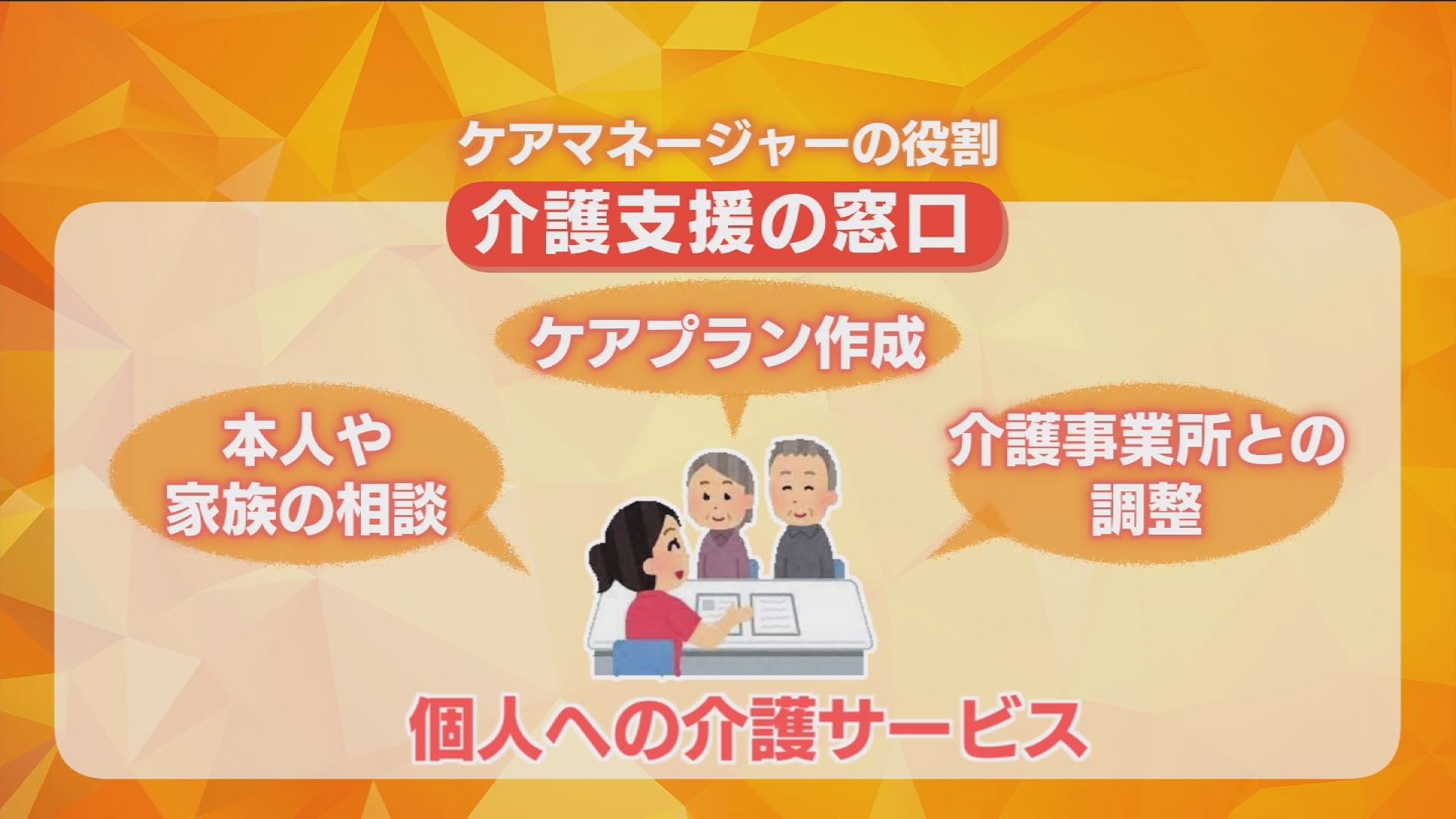

こうした状況の中、望まない介護離職を防ぐことを目的に、「産業ケアマネージャー」という新しい資格がおととし創られました。一般のケアマネージャーは、介護保険の知識を持ち、介護の窓口として本人や家族の相談、ケアプランの作成、事業所との調整を行うなど個人に向けた介護サービスの補助を行います。

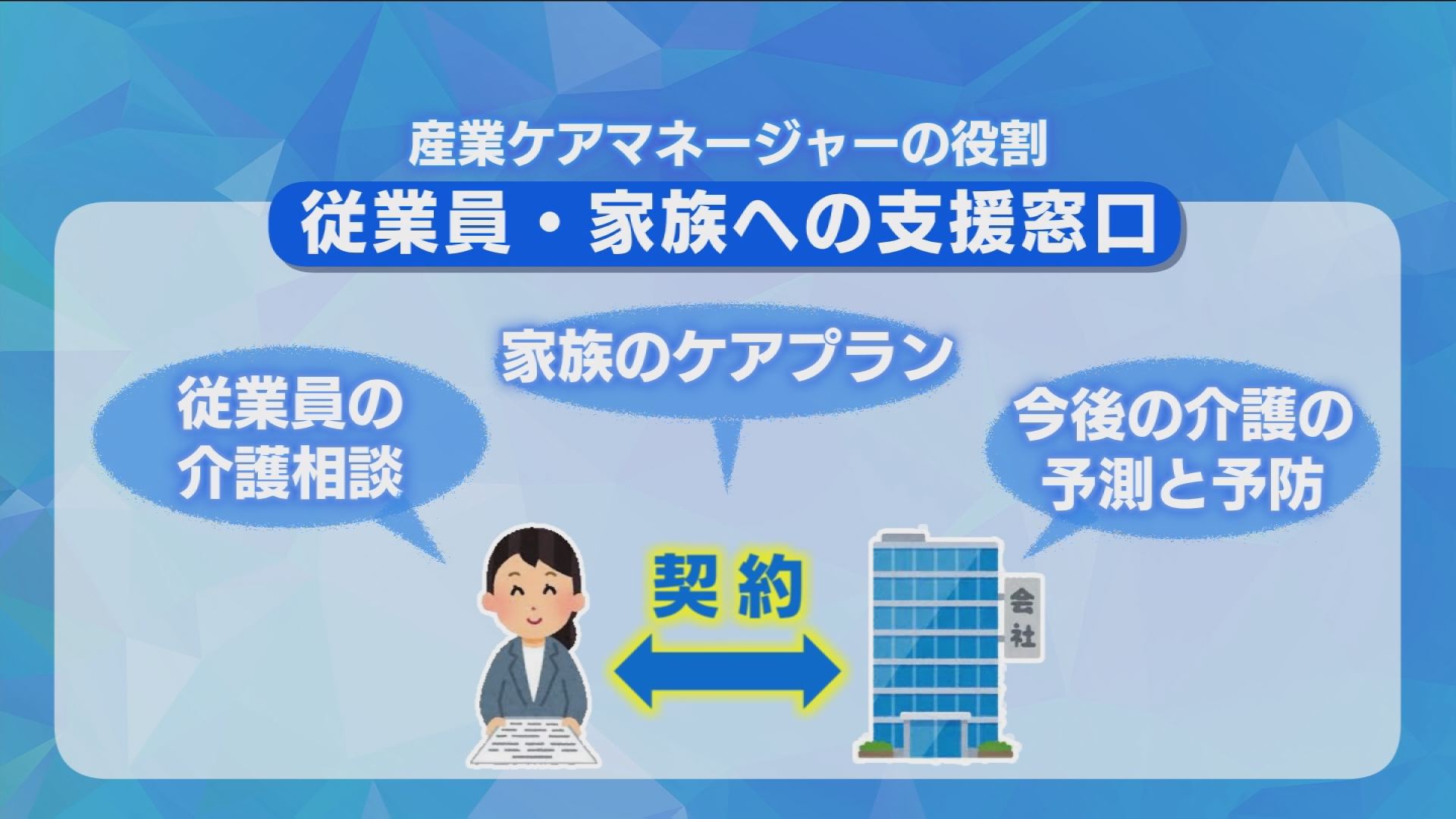

一方の産業ケアマネージャーは企業と契約して従業員から介護の相談を個別で受け、家族の介護プランや今後の予測や予防法などを一緒に考えます。介護保険制度や有休や介護休暇など企業が有する制度を勘案しながら、どのようにしたら仕事と介護の両立が可能になるか、その人や家族にあった提案を行います。

「まず相談できる相手がいないのが大きいと感じる、職場に迷惑をかけたくないから辞めると。事前に知識を持っていたら選択肢が広がったかなと感じる、仕事を辞めた後で私の所に来る人がいるけど」

こう話すのは沖縄県で最初に産業ケアマネージャーの資格を取った大城さつきさんです。

介護は保育と異なり、いつ始まり、いつ終わるが見通しが立たないもので行政や企業のケアも手厚くない現状があると指摘します。特にこれまでの日本では『家族の面倒は家で見るもの』といった価値観がケアラーをより苦しめているといいます。

政府もまた2015年から『介護離職ゼロ』を目指すと打ち出し、対策として「仕事と介護の両立支援に向けた「介護休業制度」や「介護休暇制度」の制定や、介護の受け皿の整備、処遇改善による「介護業界の人材確保」を挙げていました。

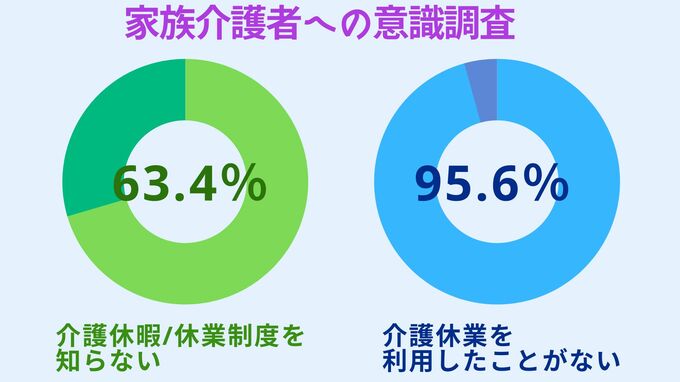

しかし総務省の調べでは「介護休業を利用したことがない」と回答した人は95.7%。そのうち「介護休業制度や介護休暇制度を知らない」人が63.4%にものぼるなど、支援制度の認知度や利用率が低水準に留まっています。一方で企業もまた、子育て支援については拡充しているところが多くなっていますが、介護に関してはまだまだ十分でないことが明らかになっています。

大城さん

「介護される人もその家族もお互いが苦しまずに介護の時間を共有することができたら一番いいと思う、そのためのより良い選択肢を一緒に探していきたいと思う」

介護される人とその家族がより良い人生を過ごすために、支援制度の周知を図るとともに、環境の整備を推進するなど、社会全体で介護を分かち合う「介護の社会化」の確立が早急に求められています。