ター滝は沖縄本島では数少ない滝で、周囲は亜熱帯の自然が溢れるなど、観光客から人気スポットですが、これまでにも急な増水で命を落とす事故が度々起きています。

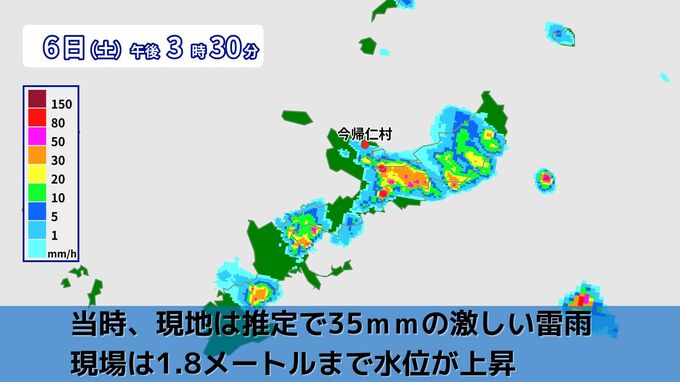

事故があった6日は曇りや晴れ予報だったものの、事故発生当時、ター滝のある大宜見村には“大雨注意報と雷注意報が出ていて、現地は推定で35ミリメートルの激しい雷雨に見舞われ、通常の水位より1.8メートルほど水位が上昇していたといいます。

なぜ度々、ター滝で急な増水が起きてしまうのか、工学的視点から地表の水の流れを研究している琉球大学の仲座栄三教授は、雨だけでなく滝の存在が影響していると指摘します。

琉球大学工学部 仲座栄三教授

「通常は岩場の切れ目から水の流れが生じるが、滝の上流側は一般に水がせき止められる構造となっている。そのため滝の上流側である程度増水した後に、一気に滝を越える急激な水流の発生していることが想定される。タ-滝で急激な増水が頻繁に発生していることからすると、このような特異な構造を持つと思われる」

沖縄県では7月下旬ごろから急激なスコールが発生する頻度が高くなります。遊泳している所で降雨がなくても、川の上流側でスコールがあればあっという間に急激な増水が発生するといいます。川遊びを行う際は遊んでいる場所よりも上流側の雲行きを常に監視することが必要で、積乱雲が発生しつつあるのなら、その時点で早めに撤収することが必要となります。

すでに増水が始まっている場合は、注意しながら避難できる水位はひざ下までで、ひざ上まで水が上がってくると大人でも川を渡ることは非常に危険だといいます。スコールが発生した場合、数十分ほどすると降雨が弱まることが想定されるので、無理に川下まで戻ろうとせずに、近くのできるだけ高い場所に移動し、救助を待つことを優先しなければなりません。

琉球大学工学部 仲座栄三教授

「川遊びの原則として、事前に“洪水時の水位の確認”し、増水前に“積乱雲を確認したら避難”、増水後は“片づけはせずに高い場所に移動する”ことを守ることが命の安全に繋がる、観光客などの場合、時間的な制約で『どうしても川を渡って帰らないと』という行動が想定されるが、絶対にしてはいけない」

夏のレジャーシーズンが続く中、滝の魅力は人を惹きつける一方で、常に危険がはらんでいることを忘れずに、知っておくべき最低限の知識を身に着けて川遊びを楽しむことが求められます。

記者MEMO

仲座教授は、川遊びの注意事項はあまり知られていないとして、学校現場における安全教育にも盛り込むほか、観光用パンフレットなどには注意事項として説明あるいは付記しておくことが、川遊びや観光をPRする立場において必須ではないかと指摘しています。