『怠け者』と言わないで――学校現場で取り組み広がる

この病気に特効薬はなく、去年秋から倖希さんの主治医となった児童精神科医の三ケ田智弘医師は「自律神経の乱れによって起きる起立性調節障害は精神的な影響も考えられ、子どもを観察することが大切」と指摘します。

(陣屋の里・三ケ田智弘理事長)「心の不調とかすごくショッキングな出来事があると、自律神経がおかしくなるので、そこから体調を崩している人が結構いる。本当に手探りで試行錯誤をしながら、薬を選んだりいろんなことを試しながら、良くなっていくケースが多い」

軽症まで含めると思春期の小学生の5%、中学生の10%から30%で発症するとされる起立性調節障害。(重症は約1%) 珍しい病気ではありません。

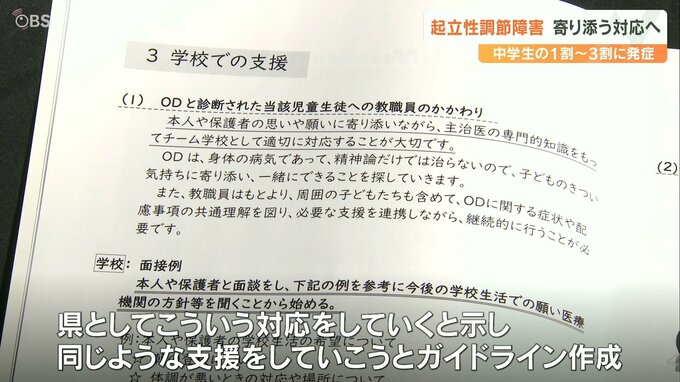

学校現場での適切な対応に向けて、県教育委員会は今年3月教職員向けのガイドラインを作成。子どもとの関わり方や家庭との連携などについて指針を示しています。

(県教育委員会 体育保健課・阿南優子さん)「朝起きられなくて、午後から元気になってくるので、少しなまけと間違われやすかったり、誤解を生じやすいというのがあった。県としてこういう対応をしていくとお示しして、同じような支援をしていこうということで、ガイドラインを作った」

倖希さんが通う南大分中学校でも、教職員でガイドラインを共有しています。

(南大分中学校・山本豊校長)「教員であれば起立性調節障害という言葉は聞いていると思うが、今までどちらかというと教員の経験値で対応してきていた分を、少し標準的にできるようにガイドラインとして示していただいたという点ではありがたい」