自民党と深い結びつき

そうしたいきさつで国との結びつきが生まれ、特に地方部では政治家との結びつきも強くなっていきました。農協は自民党と深く結びついた組織でもありますが、その背景には、票がほしい自民党と政治家に守ってほしい農協がともに大きくなっていったという経緯があるということです。

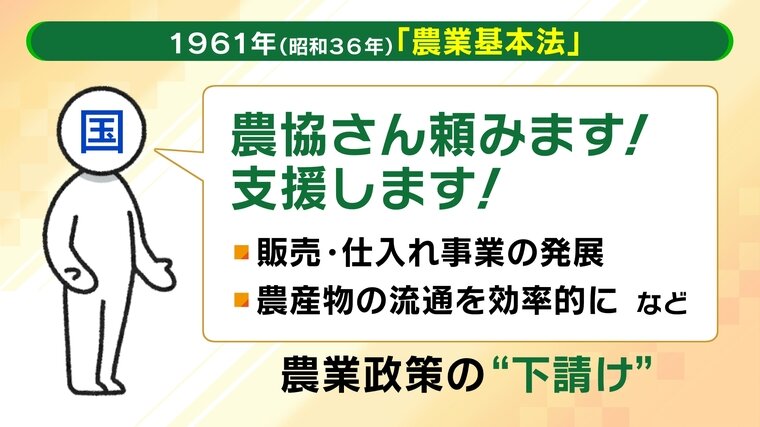

高度経済成長前の1961年には農業基本法という法律が制定され、国が農協に支援をする代わりに「販売・仕入れ事業の発展」や「農産物の流通を効率的にすること」などを依頼。農協が農業政策の“下請け”のような役割を担ったのです。

そのため、当初のJAの役割は生産者(農家)の保護だけではなく、消費者の保護もありました。

消費者保護の役割としては、独自の倉庫や流通ルートによる食料の安定供給のほか、直売所の運営。生産者保護の面では、金融サービスや共同購入・販売による所得の安定。また、両者にとってのメリットとなるのが「産地リレー」です。例えば、ある野菜をAの地域で収穫したら次はBの地域で収穫、というように全国的に統制することで、消費者は長い期間食べることができ、産地同士がぶつかることを防ぐ意味では生産者保護にもなります。

その後、徐々に日本は農業の時代から変わっていきます。特に1980年代に自由化が進み、海外からの輸入品の増加や食の多様化などによって、1960年に1175万人いた農業従事者は2020年には136万人にまで減少しました(農水省より)。