いつ、どんな経緯でできた組織?

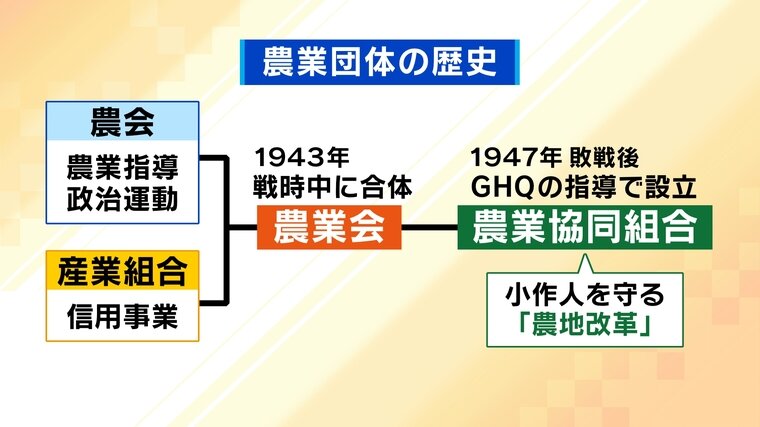

JAがこのような“なんでも屋”になるまでにはどんな経緯があったのか。話は戦前にさかのぼります。戦前、農村部には「農会」と「産業組合」という2つの組織がありました。農会は農家が必ず入らなければいけない義務的なもので、農業指導や政治運動の役割を担っていました。産業組合は任意加入で、協同組合としての役割に加え信用事業も行われていました。

この背景には、地主と小作農の時代、地主から土地を借りて農業をする人の多くは貧しく、銀行などがお金を貸してくれなかったということがあります。お金が必要なときに自分たちで貸し借りできるよう、銀行に近い信用事業が始まったということです。

2つの組織は戦時中の1943年に合併し「農業会」という一つの組織に。そして敗戦後、GHQの指導で設立が進められたのが現在の「農業協同組合」です。その目的は“農地解放”で、「地主と小作農」の関係をなくして農家ひとりひとりを守ることだったということです。

一方でこんな意図も。日本農業新聞の元記者・窪田新之助氏によりますと、戦後、食糧難のため闇市場でお米を高く売る農家も出てきます。お米を国民に行き渡らせるには、国が買い集めて国民に分配する必要がありました。その統制を担うため、農協が半官半民的な組織として設立されたということです。