宜野湾市立博物館では今、ある企画展が開かれています。タイトルは「ウチカイ美(ちゅ)らさ神山(かみやま)」。基地に接収された集落の住民たちが、かつて存在した故郷の面影をたどりました。ここは普天間基地の中。かつて集落があった場所です。

宮城茂雄さん(73)「見たこともないですしね。想像だけですね、こうだったんじゃないかという」

宮城眞吉さん(95)「後原、無手原、畑になってるね、こっちは」

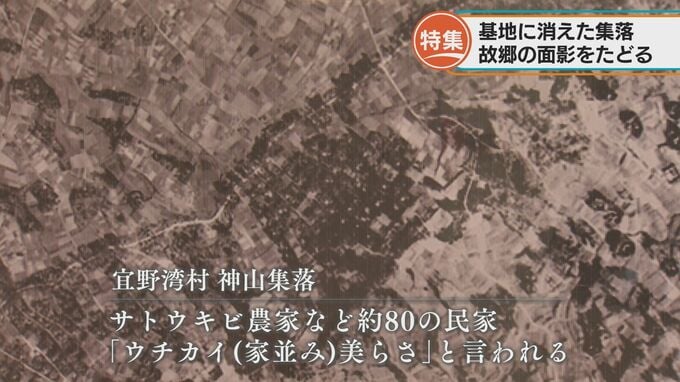

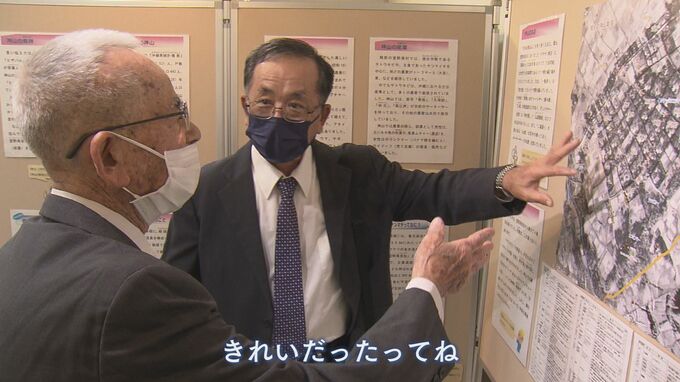

宜野湾市の博物館を訪れた宮城眞吉さん、95歳。その目の奥に映るのは、失われた故郷の記憶です。「神山は小さい集落であるがね、ウシオーラセーも集落だけでやって」かつての宜野湾村・神山。サトウキビ農家を中心に80あまりの民家が軒を連ね、その家並みの美しさから「ウチカイ美らさ」と言われていました。

「これがクシヌカーになっております。こっちのほうに拝むところがあります。夏はね、みんな若いのはよ、こっちで水浴びして交代交代で、9時半、10時ぐらいまでお風呂」「こんな地域はないぐらいよ、今だったら」「きれいだったってね」思い起こされる、生まれ育った神山の情景。

宮城眞吉(左)と息子の茂雄さん(中央)

眞吉さんと共に博物館を訪れた、息子の茂雄さん。「神山郷友会」の会長を務める茂雄さんは戦後生まれのため当時の集落を知りません。

宮城茂雄さん(73)「これが我が家なんですよ。これが唯一、僕らも戦前の集落はこれしか分からない」

77年前の沖縄戦。沖縄本島に上陸したアメリカ軍は、飛行場建設のために神山集落を接収しました。

宮城眞吉さん(95)「半分は残って半分は飛行場になってました。何も言えない、残念でありました。ものを言うことができないでただ涙だけ出て。こっちがカンミンモーと言って、御嶽跡なんですよ」

集落があった場所は今、普天間基地の中にあります。

戦後、帰る家を失い、基地周辺に身を寄せ生活した神山の住民たち。さらに1960年頃にはフェンスが建てられ、自由に立ち入ることすらできなくなりました。

郷友会会長の宮城茂雄さんは当時、小学生でした。

宮城茂雄さん(73)「やっぱり基地だなと思いましたね。初めて基地を意識したような感じがしました。基地はあったんだけど、実際囲われて初めて『あ、基地だったんだな』というのは感じましたね。自由に入れないということで」

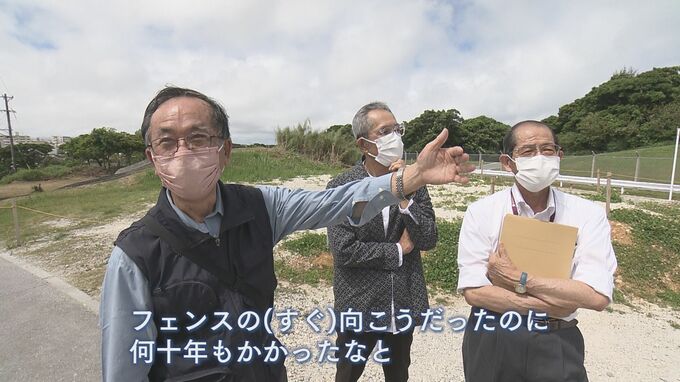

去年12月、企画展に向けた調査のため、郷友会のメンバーは基地を訪れました。

戦前から1960年頃に住民が立ち入りできなくなるまでの間住民の生活を支え続けてきた「クシヌカー」。長い年月を経て、その半分以上が土砂に埋もれていました。

宮城茂雄さん(73)「水くむのは子どもの仕事でしたよ。任されてずいぶん頑張った記憶があります。60年ぶりぐらいかな。初めて来る、基地になって。ないよと聞いてたから、少しは残ってるさと思って」

宮城茂雄さん(73)「故郷が無いっていうのはさびしいところがありますね。われわれ、自分たちの歴史っていうのをそんなに詳しく学べていないところがありましたので、自分たちのかつて住んでいた場所が素晴らしい歴史のある美しい村だったということを認識して頂ければ、自分たちの郷土に対する愛着と言いますか、そういう思いも新たに生まれてくるんじゃないかと。あらためて歴史を知るということの大事さを自分自身も認識しました。フェンスとらえて(すぐ)向こうだったのに、何十年もかかったなと」

戦後77年。長い時間に埋もれた故郷の記憶は今も私たちのすぐそばに息づいています。

【記者MEMO】

沖縄の基地所在市町村には基地建設に伴い、郷里を追われた人たちによる「郷友会」が存在することが多い。その郷友会のメンバーは今や大半が戦後生まれ。

神山集落でも自分たちのルーツについて「掘り起こして、書き残して、そこに新たなページを加えていくのが自分たちの責任だ」と話していました。

企画展「ウチカイ美らさ神山」は宜野湾市立博物館で5月29日(日)までの開催です。