石垣市の計画案について危機管理学が専門で日本大学の中林啓修准教授はー

▽日本大学 危機管理学部 中林啓修准教授

「特に移動そのものにリスクのある方、動かしてしまうことがかえってその人の命を縮めてしまう可能性のある人たちを、いかにちゃんと把握していくかということがすごく重要」「当事者の観点を盛り込んでいく機会を作っていくことが大事なことだと思います」

市は、医療機関など関係機関と連携し、「要配慮者」の人数や状態の把握に努めるとしている。

一方、市の担当者にはもうひとつの懸念が…

▽石垣市総務部防災危機管理課・富浜公雄課長

「本当にできるのか、タイムライン通りに避難させることが本当にできるのかっていうところが心配で」「一番重要なのは、国の認定のタイミングだと捉えています。十分避難に要する6日間の安全を確保されるようなタイミングを念頭に考えてほしい」

富浜課長は、住民避難のための十分な日数が確保できるのか、政府が避難を指示するタイミングに気をもむ。

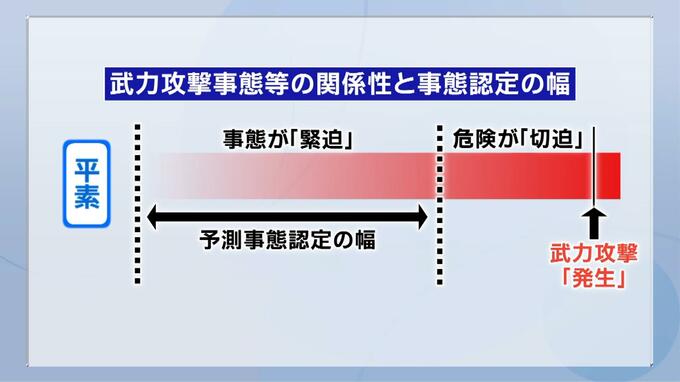

しかし中林准教授は、具体的にどんな状況が「武力攻撃予測事態」に該当するのか曖昧だと指摘する。

▽日本大学 危機管理学部 中林啓修准教授

「すごくあいまいな幅のなかを、ある程度、政治ないしは国で責任をもって決断をしていかないといけない」

「誤った結果を生まないように、丁寧なコミュニケーションや、できるだけ普段と変わらない状況を作る努力が硬軟織り交ぜて求められます」

課題が山積している住民の島外避難。各所の不安が解消されるよう政府・県・市、そして市民も含めた継続的かつ密な連携が求められる。

<取材MEMO>

石垣市の住民を受け入れる福岡県・大分県・山口県もそれぞれ検討を進めていますが、担当者の1人は「受け入れ態勢に差が出ないよう足並みを揃えてやりたいが、前提条件がはっきりしない」と話していました。

初期計画であるため、詰めていかなければならない部分が多いのは当然。しかし「万が一の備え」を求める政府には、なぜ避難の準備をする必要があるのか、その背景についても繰り返し丁寧に説明することが求められるのではないでしょうか。(取材 與那嶺啓)