観光の目玉の1つ⁉気象台による特徴的な観測とは

南大東島地方気象台 国吉真昌台長

「沖縄本島より東になると、どこにも観測点がないので、360キロ東に離れた南大東島というのは、かなり重要な観測ポイントになっておりまして」

朝と夜、1日2回おこなわれる観測をお目当てに、観光客も訪れます。

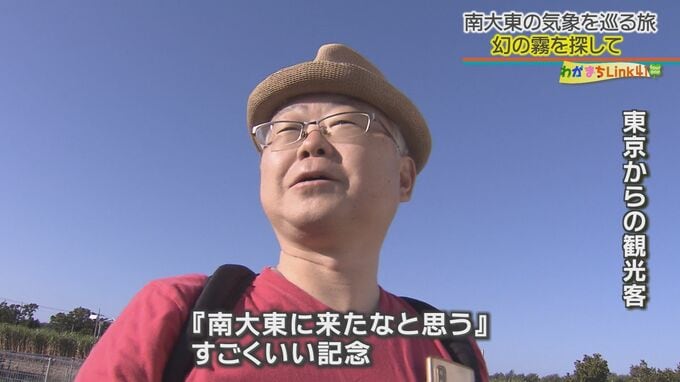

東京からの観光客

「これが南大東観光の目玉のひとつです。なので20分以上前からスタンバイして入る」

午前8時半。朝の観測の時間になりました。

「あー!上がった」

打ち上げられた気球には、GPSゾンデという計測装置がつけられていて、1時間かけて上空30キロにまで上昇しながら、気温や湿度などを測ります。

東京からの観光客

「東京に戻って、台風シーズンとかで大東島を見たときに『あっ、南大東に来たな』と思う。すごいいい記念ですね」

世界800か所で、同時に打ち上げて計測することで、より精度の高い予報につなげているそうです。

南大東島地方気象台 国吉真昌台長

「大東島は『雨が少ない』とういうのがありまして、去年は観測史上、一番少ない雨の量となりました」

雨が少ないのは、沖縄本島よりもより熱帯域に位置しているためで、雨を降らせる要因のひとつ、前線などの影響を受けにくいと考えられています。

雨が降りにくい大東島地方。こうした中、気象台の台長には大切な任務があります。それが…

南大東島地方気象台 国吉真昌台長

「それは雨乞いの儀式に参加することです」

南大東村では、役場主催の「雨乞いの儀式」が年数回おこなわれていて、気象台の台長も儀式に参加します。

南大東島地方気象台 国吉真昌台長

「こちらの島では、雨というのは大事なものですので、雨が降ったら降ったで『ありがとうございます』。降らなかったら、降らせてくださいとお願いするのは、当たり前のこだと思っております」

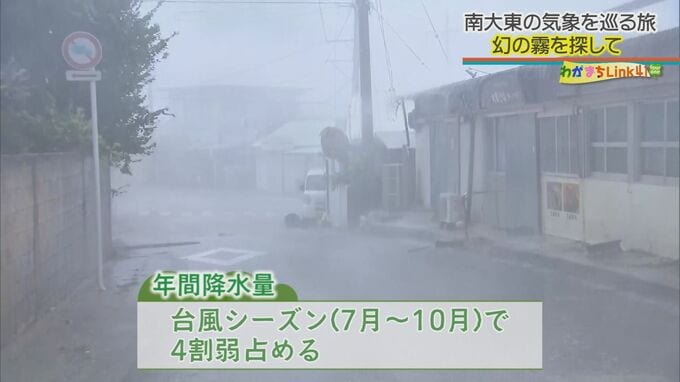

また雨ごいのほかに、島の水にとって欠かせないのは台風。台風シーズン(7月~10月)の降水量は、年間降水量の4割弱を占めるといいます。