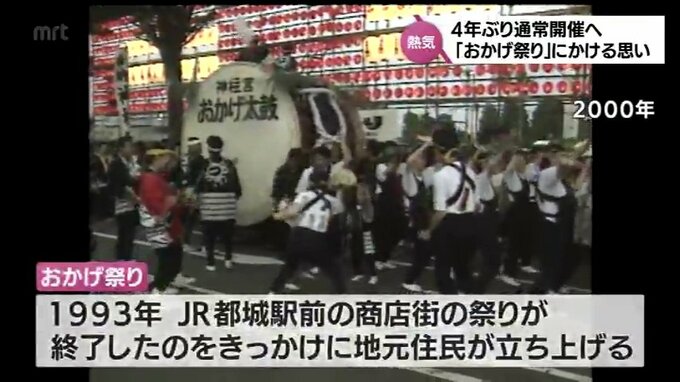

30年前に祭りを立ち上げた意義

今でこそ都城を代表する行事の一つとなっている「おかげ祭り」。

今から30年前の1993年、JR都城駅前の商店街での祭りが終了したことをきっかけに地元住民たちが立ち上げたのが始まりでした。

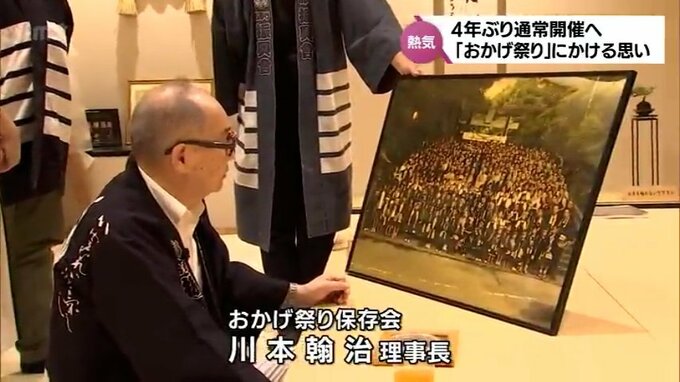

その中心メンバーだった「おかげ祭り保存会」の川本翰治理事長は、祭りが地域にもたらす意義をこう話します。

(おかげ祭り保存会 川本翰治理事長)

「祭りというのは、ただ楽しむだけのにぎわい作りではなくて、地域のコミュニティというか地縁という言い方をしますけど、それを温存する仕組みなんです、実は。だから、祭りを継承して興していく本義というのはそこにある」

伝統的な祭り文化が地域に根付いていない中、川本さんたちは、祭りの礎を一から築き上げました。

(丸山敦子記者)

「これは何でしょう?」

(おかげ祭り保存会 川本翰治理事長)

「これはですね、祭りの立ち上げをしたときに将来の理想図。10年、20年後にはこうなりたいなと言うのを絵解きをしたんですよ」

当初40人ほどだった参加者は今では1000人 思いは着実に次の世代へ

また、御輿や半纏、さらに組織作りなど祭りの基本は博多祇園山笠など全国の有名な祭りから取り入れました。

(おかげ祭り保存会 川本翰治理事長)

「伝統ある祭りから学びながら、そして独自性を、都城独自のものを絡めながら仕掛けてきたということですね」

(全体挨拶)「おかげ様でした!」

祭り発足からおよそ30年、当時の思いは着実に次の世代へ引き継がれています。

当初40人ほどだった参加者は今では1000人を超え、大人だけではなく子どもたちも多く参加するように。

5日夜の全体稽古では、日が落ち、時折、雨が降る中でも、参加者たちの元気なかけ声が響きわたりました。