避難所に居続けられない実態

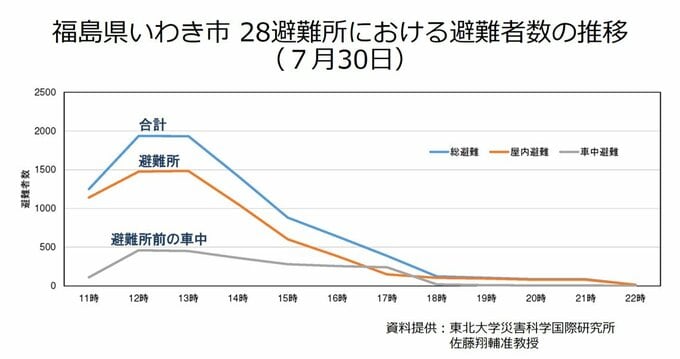

東北大学災害科学国際研究所の佐藤翔輔准教授らの研究チームは、福島県いわき市の協力を得て、7月30日の市内28避難所における避難者の動きを時系列で分析した。その結果、津波警報の発表が継続しているにもかかわらず、避難者が午後1時頃から急激に減少していることがわかった。正午頃にあわせて最大1500人近くいた屋内避難者は、午後2時台には1000人を下回り、3時台には500人を切った。

避難者の行き先は不明だが、昼時を迎え昼食を食べに帰宅した可能性や、冷房のない環境に我慢できずに避難所を離れた可能性などが考えられるという。当日のいわき市小名浜の最高気温は30.9℃だった。対照的に、マイカーの中で過ごした車中避難者の動きには、正午から午後5時までの間に大きな変化はなかった。佐藤准教授らは、屋内避難者の行動に避難所の環境が影響したとみている。

その上で、長時間の津波警報と酷暑が重なった今回のケースを教訓に、今後は

1.津波から命を守るため、一次的に高台などへ避難

2.熱中症から命を守るため、二次的に別の安全な場所へ移動

以上の「2段階避難」を検討する必要性を指摘する。

津波vs.熱中症 どちらかではなく、どちらからも命を守るには

真夏に災害が起きることは、もちろんこれまでにもあった。比較的近年のものに限っても、熊本県を中心に大きな被害をもたらした2020年の「令和2年7月豪雨」(死者・行方不明者86人)、平成最悪の豪雨災害となった2018年の「平成30年7月豪雨」(死者・行方不明者計271人)などが挙げられる。けれども、〈危険な暑さ〉という命に関わるもう一つのリスクが、これほどまでに同時進行した例は記憶にない。

記録的な高温が異常ではなく“新しい日常”になりつつある中、酷暑の下で発生する災害にどう向き合うのか。津波に関する限り、筆者自身は、とにかく津波から命を守ることが最優先で、熱中症防止の観点はその次、という考えに今も基本的に変わりはない。

ただし、今回の遠地津波のようなケースでは、

・津波到達までの時間(=避難にかけられる時間)が比較的長い。

・津波警報の継続時間(=避難が必要な時間)も長い。

以上の傾向を踏まえた上で避難などの対応行動をとるのがベターだと考える。

具体的には、避難にかけられる猶予時間(リードタイム)が比較的長い点を利用して、熱中症防止に有効な水分や塩分、日傘、ハンディファン、ネッククーラーなどを必ず持って避難したい。団扇や扇子、タオルも役に立つ。瞬く間に津波に襲われるような想定南海トラフ地震などとは違い、何も持たずに一目散に逃げなければならない状況ではないのだから。

できれば避難先は屋外の高台なのか屋内の避難所なのか、冷房設備や飲料水などの備蓄の有無などもあらかじめ確認しておきたい。避難する際に何を持っていく必要があるかが明確になるはずだ。