2024年に行われた複数の選挙ではSNSが大きな影響力を持った。一方、テレビは公平性に配慮するあまり、選挙に関する十分な情報を届けられなかったという反省があった。この状況下で行われた2025年参院選。テレビ各局の選挙報道にその反省はどれだけ生かされただろうか。ジャーナリストでメディア研究者の水島宏明氏による徹底検証の後編をお届けする。

「争点」についての流れが変わった2025年参院選

筆者がこの10年あまりで非常に気になっているのが、「争点」をめぐる報道が次第に減っていることだった。民主主義社会でもっとも大切なプロセスの一つである選挙の投票のために「争点」を示す。平日の夕方ニュース番組や夜のニュース番組は、それぞれの社の報道局が全力で選挙報道に尽力しているはず・・・。そう考えていた筆者は、一部の局で報道に消極的な傾向が顕著にあることを知って愕然とした。

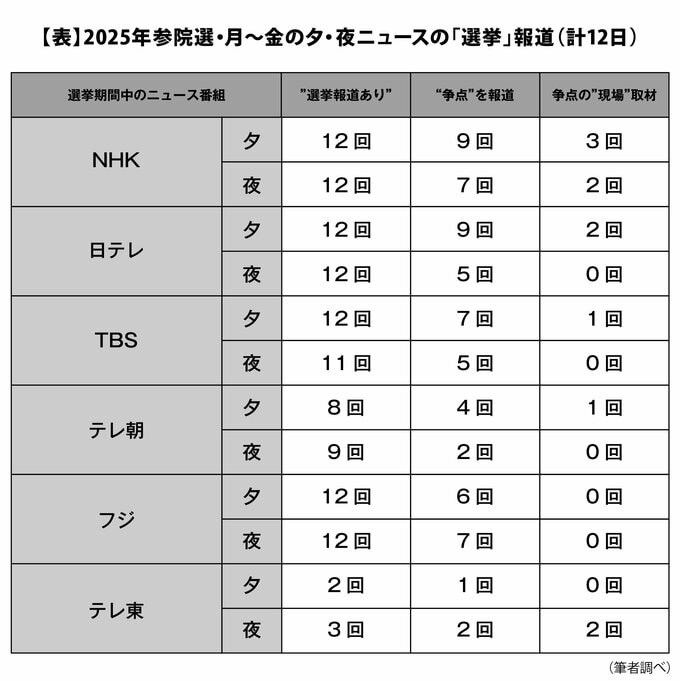

しかし2025年参院選から、この流れは大きく変わる。【表】は2025年参院選のテレビ報道について、「争点」についてどの程度紹介したのか、その“現場”の取材の有無などをチェックして集計した表だ。

「争点」には各政党のそれぞれの政策・公約などを網羅したものを数に加える一方で、「注目の選挙区」報道のように、部分的に各候補の「訴え」を取材しただけのものは「争点」報道の数から除外した。

2025年参院選では、多くのテレビ局が選挙報道に対して、近年では例がない熱心さで臨んでいるのがデータ上からも分かる。

争点の“現場”取材というのは、たとえばトランプ関税への対応が争点の場合、実際に影響を受ける可能性が高い自動車の部品メーカーなどの取材を指す。コメ政策が争点の場合はコメ農家や耕作放棄地を借り受けて米作している企業、あるいはJAなどへの取材の有無だ。

こうした“現場”取材は、2012年の衆院選あたりからどんどん少なくなっていった。2013年の“ネット選挙”(インターネットを使った選挙運動)の解禁とともに「期日前投票」の拡大とともに「センキョ割」、さらに「ボートマッチ」や若者に投票を促すための大学生のサークル活動など、争点そのものにはふれないニュース項目が増えたためだ。

こうした「非・争点」のニュース項目が多くなる傾向が続いてきたが、2025年参院選ではコメなどの食品を中心にした物価高騰で生活苦を訴える人が続出。「非・争点」の項目が多い傾向の中で物価高対策は多くの人にとって切実な争点になった。