祖父母による支援に転機、子育て支援制度・サービスの広がりとシニア世代の価値観が影響

ただ、現在、祖父母によるこのような支援機能は、次の2つの点で転機を迎えていると考えられる。

1つは、子育て支援制度・サービス等の拡充により、各種の制度や施設・サービスの利用機会が広がってきたことだ。女性の就業継続や共働き家庭が増えているなか、幼い子どもがいる時期の家事・育児と仕事の両立をどのように行っていくのかは、子世代のキャリアデザインや価値観等によってこれまで以上に多様化すると考えられる。

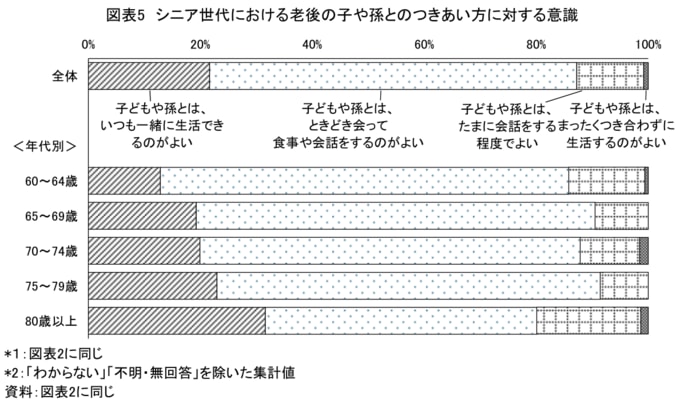

もう1つは、子世代との関係をめぐる、シニア世代の価値観だ。内閣府がシニア世代を対象に行った調査によると、子世代との関係に関する若いシニア世代の意識は、別居・交流型の関係(子どもや孫とは、ときどき会って食事や会話をするのがよい)を志向する人が、同居・生活型の関係(いつも一緒に生活できるのがよい)を志向する人より多くなっている。

年齢や世代による価値観の違いはあるものの、若いシニア世代が志向する別居・交流型の関係には、自身ができるだけ自立した生活をおくり、子世代のライフスタイルを尊重したいとの思いが含まれていると考えられる。

若いシニア世代には、子世代の生活や子育てを可能な範囲で手助けしてやれたらとの思いがある一方、仕事や家族の介護、健康づくりなど、子世代への支援以外にも担う多様な役割も果たしながら、自身の老後や介護に関しては、自立した生活を送りたいと考える人が多いのではないか。

ライフコースの多様化、自立した生活を尊重しながらも子育ての手助けや交流の機会を設ける

子育て支援制度の拡充等を背景に、保育所等を利用したり、家事を効率化したり、夫婦が協力するなどして仕事と家庭の両立をはかっていくための選択肢は、シニア世代が親として子育てを経験してきた時代に比べ広がっている。

また、シニア世代が生きてきた時代に比べ、仕事と家庭生活の両立をはかっていくことの重要性を感じている人は確実に増えていると考えられる。これからはそのような生活を具体的にどのような形で実現していくかを、子世代が主体的に考えていく時代に向かうと考えられる。

ただ、子世代のライフコースは多様化しており、これからのシニア世代には、祖父母の立場を経験しない人も多い。また、若いシニア世代には、自身の老後を子世代に頼りたくないと考える人や、子や孫のライフスタイルを尊重したいと考える人が増えている。

それでも祖父母の立場になったシニア世代と行き来可能な場所に子世代が住んでいる場合には、今後も子世代から頼りにされる機会が残るのではないか。

このようなケースを含めて、ふだんは互いの生活の自立を重視し、それぞれが忙しい生活をおくるなかで、頼られる機会があれば、子世代の意向を尊重しながら可能な範囲で手助けしたり、手助けや交流の機会を大切にしたいと考えるシニア世代が増えるだろう。

(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 ライフデザイン研究部 副主任研究員 北村 安樹子)