二極化する学習塾への支出

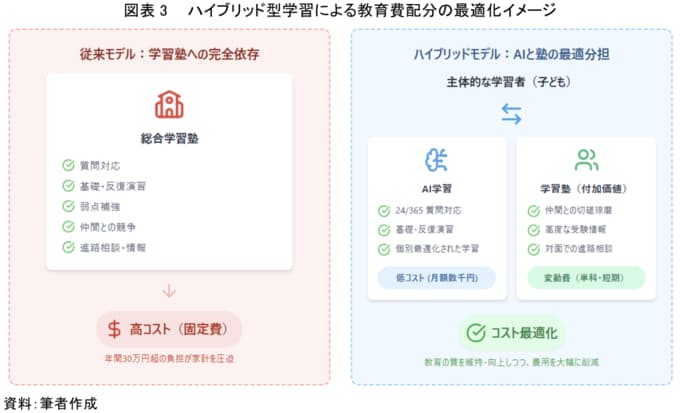

文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」によれば、学習塾への支出には顕著な二極化が見られる。

公立中学校では、年間支出が「0円」の世帯が34.1%と約3分の1を占める一方、支出している家庭の平均額は34万9千円に達する。

しかも、年間40万円以上を支出する世帯が公立中学校において最も高く、23.3%に上る。公立の義務教育課程にありながら、教育費として相当額の塾代を負担している保護者が多く存在していることがわかる。

実質賃金が伸びにくい中での物価高で、生活費が圧迫され、教育費をどう捻出するかは多くの家庭で課題となっていると思われる。

本レポートは、生成AI(人工知能)のもつ高度な学習支援機能に着目し、家庭における新しい教育投資の考え方を提案する。

学習を支援する「AIの学びモード」とは何か

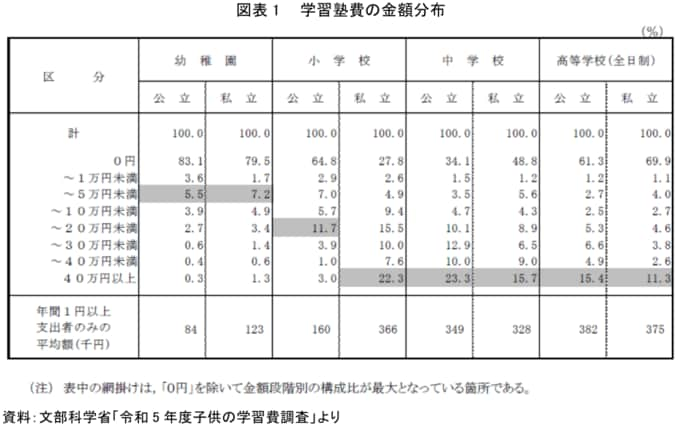

教育投資の見直しとして本レポートが提案するのが、生成AIの「学びモード」の活用である。これは、単に質問して即答を得るだけのAIの使い方とは異なり、学習に特化した双方向型の対話機能である。

学びモードとは、ChatGPTなどの対話型AIが提供する学習支援に特化した対話機能のことで、単純に答えを提示するのではなく、段階的な質問やヒントを通じて、学習者の思考過程を支援する仕組みである。

従来のAIとの関係性を「質問→回答」という一方向的なものから、「学習者とAIの双方向の対話→学習者における思考の深まり→学習者の理解の獲得」という協働関係へと転換することで、思考の機会が増え、学習の質の向上が期待される。

つまり、AIを単なる「答えを教えてくれる便利な道具」としてではなく、「思考の伴走者(コーチ)」として活用するアプローチである。

たとえば数学の一次関数の問題について、AIがいきなり答えを出すのではなく、「グラフの傾きと切片の意味は?」などの問いがAIから段階的に問いかけられ、それに従って人間が自ら「思考する」プロセスを踏む。また、誤答の場合は人間と一緒に分析する形でその理由を探る。

このように、学びモードは、いきなり正解を示すのではなく、最初に着眼点を与え、次に解き方の手順へ導き、最後に検算まで促すという「段階的ヒント」で思考の流れを支える。

誤答が出たときは、どの段階でつまずいたのかを言語化して可視化し、同じ誤りを繰り返さないための手がかりを返す。さらに、誤答パターンに合わせたドリルを自動で作り、10分程度の小テスト→復習→翌週の再テストという短いサイクルを回すこともできる。

説明は学年や理解度に応じて言い換えることが可能なので、小中学生にも伝わる表現が用いられる。また、英語では音読へのフィードバックや英作文・要約の添削も可能で、改善点と次の再提出プロンプトまで提示できる。

AIの学びモードでの学習は、①まず自分の考えを発出する→②AIにヒントを求める→③答え合わせ→④誤答の理由を言語化、という手順をルーティン化するのが基本となる。

AIの出力は必ずしも正しくない時もあるので、出典の確認や複数の視点からの照合や検証を習慣化するのも重要である。

AIは「答えを教えてくれる便利な道具」ではなくあくまで「思考の相棒」であるという認識で向き合うことが学びにつながる。

また、学習時間・正答率・誤答の種類などのログはAIが自動で記録し、次回の学習計画へ反映される。これにより、直近のつまずきを復習しながら学習を進められる。

なお、AI活用は既存の学習方法を完全に代替するというよりは、新しい選択肢となりうるものといえる。家庭に「AIの学びモード」を取り入れることは、新たな学習スタイルを追加することになる。

何もかもAIに任せるということではなく、保護者は特に使い始めの頃は基本的な使い方のルールを決め(情報の確認方法、個人情報の扱い方)、定期的に学習の様子を確認する、困った時の相談相手になるなどが求められる。

塾のように完全に任せることはできないが、つききりで子どもの学習支援を行うということでもなく、その中間という位置づけといえるかもしれない。

子どもの学習スタイルとしては、まず自分で考えてみる、分からない時はAIに質問してヒントをもらう、AIの答えを参考に自分なりの理解を言葉にしてみる、という流れが身につく。

この仕組みがうまく働けば、従来の学習方法(参考書、問題集、塾など)に新しい選択肢が加わることになり、家計における教育コストの削減につながる可能性も生まれる。

物価高を乗り切るための新たな教育投資戦略

「家計を圧迫する学習塾への支出」という課題に対し、解決策として「AIの学びモード」を提示した。ここで、AI活用の実際のコストについて触れておきたい。

有料版の生成AI(例:ChatGPT Plus等)の利用料金は月額約3,000円程度であり、年間では36,000円程度となる。これは従来の学習塾への支出と比較すると大幅に低いコストでの学習支援が可能であることを示している。

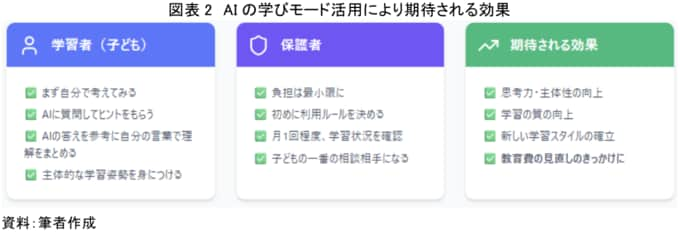

ただし重要なのは、AIが学習塾の機能を完全に代替できるという考え方ではない点である。

学習塾が提供する「仲間との競争環境」「対面での細やかな指導」「強制力による学習習慣の維持」「受験情報の提供」「進路相談」といった価値は、AI単体では得難いものである。

だからこそ、AIと学習塾の役割を最適に分担する「ハイブリッド型学習」が現実的な選択肢となる。また、こうした新たな選択肢の出現により、家計状況により生じる教育格差の是正も期待される。

今日、このように家庭学習のソリューションが新たな選択肢として存在しており、家庭の状況や子どもの適性や学習段階に応じて、家庭での教育に組み合わせることが可能となった。

役割分担によるコスト最適化として、たとえば日々の学習における疑問解消や基礎問題の反復演習は、低コストなAIに任せる。

一方で、集団学習環境や専門的な指導、進路相談といった、「人であることが重要な部分の教育」については学習塾を利用する。

こうした使い分けにより、教育の質を維持、あるいは向上させながら、教育支出を削減できる可能性がある。

物価高騰が続く厳しい経済状況の中、家計における固定費の見直しは避けて通れない課題である。

本レポートが示した「AIの学びモード」の活用は、教育の質を低下させる「節約」ではなく、テクノロジーを賢く利用して教育投資を最適化する「戦略」である。

学習塾には固有の価値がある。一方で、月々数万円という重い固定費を払い続ける以外の選択肢をもつことが、今の時代を乗り切る上で極めて重要である。

AIと学習塾を柔軟に併用するハイブリッド型学習は、家計を防衛し、かつ子どもの未来に必要な力を育む、新しい時代の現実的なソリューションとなるだろう。

(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 ライフデザイン研究部 主席研究員 テクノロジーリサーチャー 柏村 祐)