大阪・関西万博が盛況だ。

厚生労働省は6月21日から同月29日まで「介護ロボット等テクノロジーの普及」に係る展示(以下「介護エキスポ」と呼ぶ)を開催した。

本稿の前半では、その展示内容を紹介する。

後半では、介護事業所でのテクノロジー活用施策について私見を加える。

大阪・関西万博「介護エキスポ」を訪ねて

大阪・関西万博がSNSやニュースで連日注目を集めている。

4月の開幕以降、8月末までの入場者数は1,900万人を超えた。

魅力ある常設展示と多様な日替わり・週替わりイベントが、万博でしか味わえない体験を生んでいる。

厚生労働省は「介護ロボット等テクノロジーの普及」に係る展示(以下「介護エキスポ」と呼ぶ)を6月21日から同月29日までEXPOメッセ「WASSE」(屋内展示場)で開催した。

「介護エキスポ」は万博公式イベント「HEALTH DESIGN 輝き、生きる。Live Brighter」の企画として実施された介護機器などの展示会だ。

最新の介護機器などを見学し、開発担当者などの解説を聞きながら、介護の今を知り、未来の姿を考えることができる。

筆者は過日「介護エキスポ」に実際に参加した。

本稿では、前半で「介護エキスポ」の実際の展示内容などを紹介する。

後半では、介護事業所などでのテクノロジー活用施策について若干の私見を加えたい。

「介護エキスポ」は盛況~展示はテクノロジーの可能性を感じる構成に~

「介護エキスポ」の主な目的は介護テクノロジーの情報発信にある。具体的には、介護職員の業務負担軽減やケアの質向上に資する技術などを紹介している。

ブースでは「AIコミュニケーションロボット」「入浴支援機器」「見守り機器」など8つの最新機器が展示されていた。

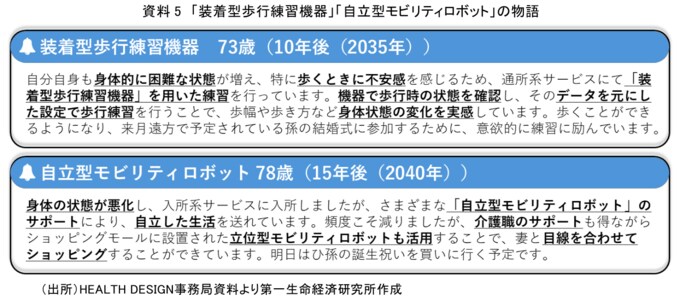

機器の紹介方法は、2人の主人公が紡ぐ物語の中でテクノロジーの活用イメージが例示されるというものだ。

2人の主人公は現在(2025年)、36歳と63歳。5年後(2030年)・10年後(2035年)・15年後(2040年)にさまざまな介護課題に直面する。

時代や年齢に応じた主人公たちの悩みに、8つのテクノロジーが寄り添い課題を解決していく、という構成になっている。

例えば「装着型歩行練習機器」「自立型モビリティロボット」の紹介ブースでは、10年後(2035年・73歳)、15年後(2040年・78歳)の主人公について、以下のような物語が示されていた。

前述のとおり「介護エキスポ」では全体を通じて、物語形式の展示紹介がなされていた。これによって機器の活用イメージが鮮明に描き出されていた。

また、一部展示は実際に触れて、乗って、使って体験することができた。

来場者は介護課題に対応するテクノロジーを自分ごと化して捉えることができていたように感じる。

また、具体的な機器の使用方法を解説する映像が機器実物の横で放映されていた。

これによってテクノロジー自体に対する理解を深めることもできた。

展示全体を通して、介護に関わる生活者の悩みをテクノロジーで解決する未来が丁寧に表現されていたように思う。

介護テクノロジー利用の「重点分野」とは?

「介護エキスポ」に参加する中で目を惹いたのは、入り口に置かれた「関連施策のご案内」というプレートだ。

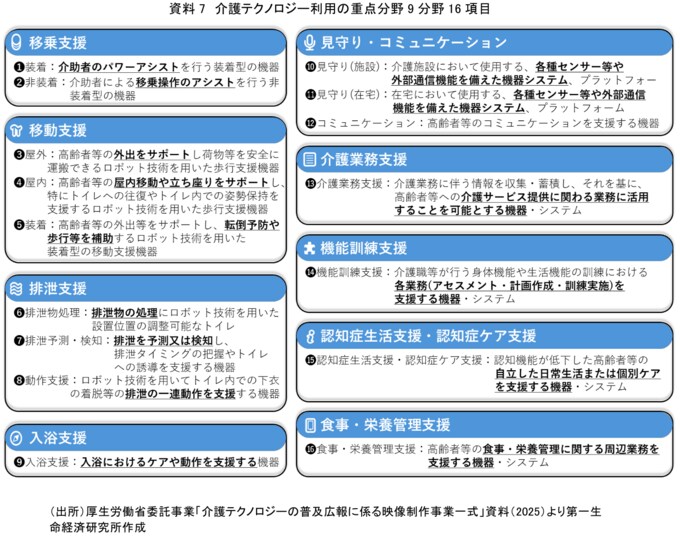

そこでは幾つかの介護関連政策が広報されており、1つに「介護テクノロジー利用の重点分野9分野16項目」(以下「重点分野」と呼ぶ)があった。

「重点分野」は、経済産業省と厚生労働省が介護現場の業務効率化を図るためにロボットなどの導入を促進すると指定した分野を指す。

2012年、「ロボット技術の介護利用における重点分野」として6分野13項目が定められた。2024年に改訂され、現在の名称への変更と9分野16項目への「範囲拡大」が行われた。

「重点分野」に登録されたテクノロジーを介護施設などが導入する場合、国などから補助金が交付される。

2024年の改訂で「重点分野」の「範囲拡大」があった背景には、補助金による支援対象範囲を拡充し、介護施設などでのテクノロジー活用を一層促進したいという厚生労働省などの狙いもあるだろう。

介護事業所でのテクノロジーの利用の現状

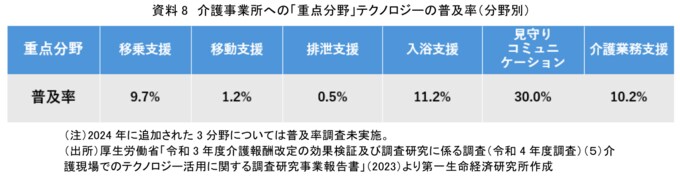

「重点分野」テクノロジーは介護事業所において実際にどの程度活用されているのだろうか。

厚生労働省は、2022年度に介護事業所へ9分野のうち6分野の機器普及率を調査している。

普及率が最も高かったのは「見守り・コミュニケーション」に関する機器の30.0%だった。

一方で、「移乗支援」「排泄支援」「移動支援」に関する機器は、普及率が10%を下回っている。

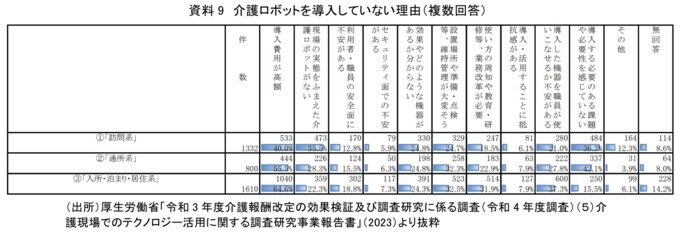

厚生労働省は同じ調査で、介護事業所が介護ロボットを導入していない理由についても調べている。

訪問系、通所系、入所・泊まり・居住系のいずれも「導入費用が高額」であることが最も高い割合となった。

他にも「導入した機器を職員が使いこなせるか不安」「現場の実態を踏まえた介護ロボットがない」などが挙げられている。

事業所がテクノロジー導入について様々な観点から「懸念」を感じていることが分かる。

介護事業所での適切なテクノロジー活用に関する検討

「介護エキスポ」には多様な機器の展示があった。事業所への適切な導入が進めば、施設の業務効率化、職員の負担軽減、利用者の自立支援などが今以上に進展する可能性を感じた。

一方、前述のとおり事業所はテクノロジー導入に様々な観点から「懸念」を抱いている。

事業所での適切なテクノロジー活用が今以上に実現するためには、どのように施策を検討していく必要があるだろうか。

ここからは、内閣官房が設置する行政改革推進本部が2022年に提言した「アジャイル型政策形成・評価」の考え方を踏まえて、テクノロジー活用に関する施策を動的(ダイナミック)に探索する手法について、私案を示したい。

(1)「懸念」を施策に繋げる「フレームワーク」(私案)

適切なテクノロジー活用の実現にむけた現行施策の改善・新施策の展開を考えるにあたっては、事業所の「懸念」を起点として検討する方法が一策となり得るのではないだろうか。

つまり、事業所が「なぜ介護テクノロジーを導入しないのか」という点を施策検討の出発点とする余地があるのではないかと考えている。

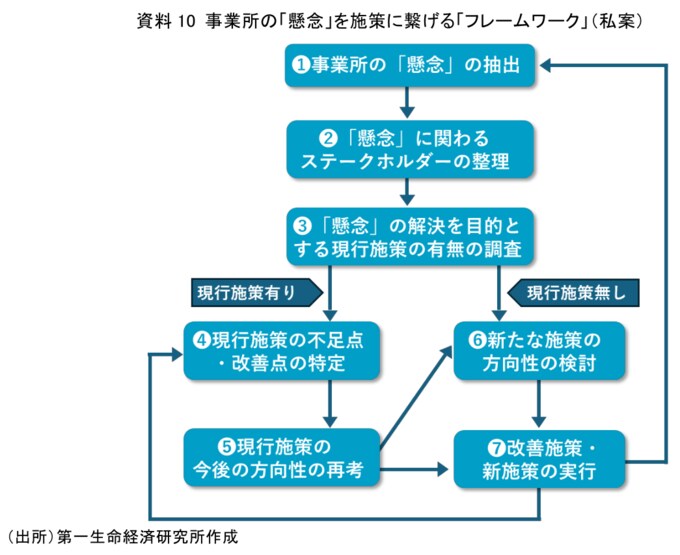

そこで、ここからは私案として【事業所の「懸念」を施策に繋げる「フレームワーク」】を示す。

まず、「フレームワーク」(私案)は大きく7要素で構成される。

①事業所の「懸念」の抽出:例えば事業所に対するヒアリングやアンケート調査結果などを起点として、事業所がテクノロジー活用について感じている課題や不満といった事項を「懸念」として抽出する。

②「懸念」に関わるステークホルダー(stakeholders・利害関係者)の整理:事業所の「懸念」は全てが必ずしも事業所に起因するものとは限らない。

したがって「懸念」がどの関係者(経営者、利用者、職員、機器開発者など)に起因するのかを分類し、「懸念」の払拭に向けて個別にアプローチが必要な関係者を整理する。

③各関係者の視点から「懸念」の解決を目的とする現行施策の有無の調査:各関係者に対して直接的かつ個別に実施されている現在の施策があるか否か、ある場合、どのような内容であるのかを調査する。

④現行施策の不足点・改善点の特定:例えば関係者へのヒアリングやアンケート調査などを通じて、現在実施されている施策がどのような「懸念」を解決しているのかを特定し、解決しきれていない「懸念」の細部についても特定する。

⑤現行施策の今後の方向性の再考:特定した「懸念」の未解決部分(細部)を踏まえて、関係者に対して直接的かつ個別にアプローチできる施策の改善内容を再考する。

⑥新たな施策の方向性の検討:例えば関係者へのヒアリングやアンケート調査などを通じて、「懸念」の解決に向けて関係者に対して直接的かつ個別にアプローチできる新たな施策内容を検討する。

⑦改善施策・新施策の実行:再考した施策の改善案・検討した新たな施策案を実際に実行に移す。

(実行後は例えばヒアリングやアンケート調査などを通じて事業所の「懸念」を再抽出したり(①に戻る)、解決しきれていない「懸念」の細部を具体的に再特定したりすることで(④に戻る)、改めて施策の今後の方向性の再考し、新たな施策の方向性の検討していく。)

(2)「フレームワーク」を用いた具体的な検討プロセス

ここからは、具体的な検討プロセスについて例示したい。まず、①事業所の「懸念」の抽出である。

ここでは、「介護ロボットを導入していない理由(複数回答)」のうち「その他」「無回答」を除く10の理由を、事業所の「懸念」として用いることとする。

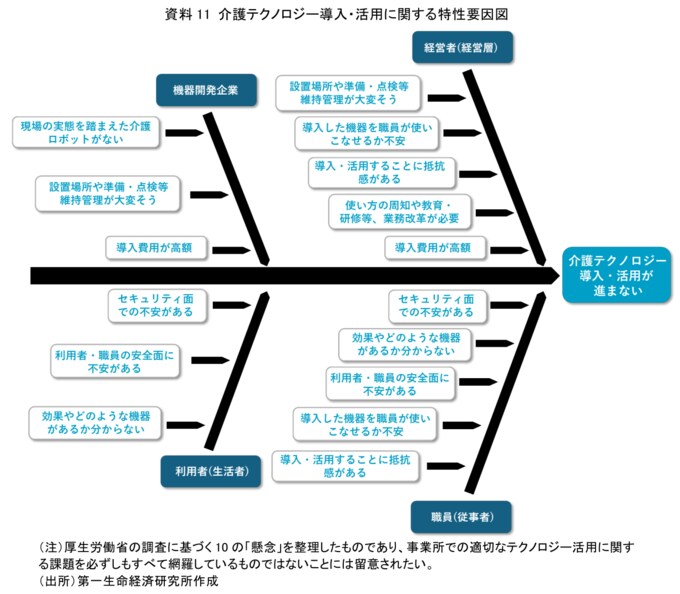

次に、②「懸念」に関わるステークホルダー(stakeholders・利害関係者)の整理である。事業所の「懸念」に関わるステークホルダー(stakeholders・利害関係者)を、整理してみた。

例えば経営者(経営層)の視点では、「導入費用が高額」「使い方の周知や教育・研修等、業務改革が必要」「導入・活用することに抵抗感がある」「導入した機器を職員が使いこなせるか不安」「設置場所や準備・点検等の維持管理が大変そう」といった「懸念」が挙げられる。

また、利用者(生活者)の視点では、「セキュリティ面での不安がある」「利用者・職員の安全面に不安がある」「効果やどのような機器があるか分からない」といった「懸念」が挙げられる。

ここからは具体的な施策について検討していく段階になる。本稿では、一例として経営者(経営層)の視点から「導入費用が高額」という「懸念」について検討したい。

まず、③各関係者の視点から「懸念」の解決を目的とする現行施策の有無の調査である。

例えば現在、国や都道府県などは生産性向上推進体制加算(以下「本加算」と呼ぶ)や介護テクノロジー導入支援事業による補助金(以下「本補助金」と呼ぶ)で、事業所の機器導入・継続活用支援を図っている。

次に、④現行施策の不足点・改善点の特定である。

例えば全国の介護事業所などを会員とする団体が2024年に実施した調査では、本加算の取得率は約25%で、約75%が未算定であったと判明している。

本加算の算定要件には(1)テクノロジー導入、(2)業務改善結果を示すデータの提出、(3)生産性向上委員会の設置・開催などがある。

また、本補助金にも交付要件があり、[1]課題抽出と生産性向上計画の提出、[2]第三者による業務改善支援などが必要とされている。

事業所にとっては、データ作成や委員会開催などが業務の負担になっているという見方もある。

そして、⑤現行施策の今後の方向性の再考である。④を踏まえると、事業所に一定程度の負担があることが低調な取得率の一因となっている可能性は否定できないだろう。

例えば本加算の算定要件や本補助金の交付要件について、現在の仕組みを活かしつつ事業所の負担という視点から改善を図っていくことについては、検討の余地があるのではないだろうか。

最後に、⑥新たな施策の方向性の検討についてである。例えば、「導入費用が高額」という「懸念」が「ランニングコスト」に関する「懸念」を内包している可能性について検証し、新たな支援の在り方を考案していく余地などはあるのではないだろうか。

(3)「フレームワーク」(私案)の特長と限界

「フレームワーク」(私案)の特長は、大きく2点ある。

まず1つ目に、事業所の「懸念」を各関係者の視点から捉え直すプロセスを経る点だ。

その結果、関係者の利害を踏まえた施策の検討余地が生まれ、広い視野での施策の考案が期待される。

2つ目に、改善施策・新施策が実際に実行された後にも、再び事業所起点の「懸念」を抽出することになる点だ。これにより施策実行前後の「懸念」の変化を把握することできる。

施策の効果が実行前後で認識しやすくなり、施策の再検討の際に不足点や改善点を特定しやすくなることが期待される。

一方、限界については、従来の「懸念」と実行された改善施策・新施策との間に決定的な法則を提示することができない点がある。

また、マクロからミクロへの細分化を前提とする構造であるため、見落としや欠落がある場合に機能しない可能性がある。

また、「フレームワーク」はあくまで課題について論理的な整理と検討の促進を試みるためのツールであり、これに基づく検討プロセスが全ての状況において適用できるとまでは断定できないことも挙げられる。

おわりに

ここまで 介護事業所でのテクノロジー活用について、【事業所の「懸念」を施策に繋げる「フレームワーク」(私案)】を示してきた。

施策検討では、「懸念」について利用者(生活者)の視点も挙げた。具体的には「セキュリティ面での不安がある」「安全面に不安がある」などである。

過日の「介護エキスポ」は、利用者(生活者)がテクノロジーに感じるこうした「懸念」に応える場としても機能していたように思う。

多くの生活者が実際に介護テクノロジーに接する機会となっていたし、機器の安全性やメリットなどについて正確な情報に直接アクセスできる場であった。

介護テクノロジーを受容する社会の機運が今以上に醸成されるには、こうした機会が今後も継続的に創出され、テクノロジーを活用する意義が広く周知されることも大切であると感じている。

なお、「重点分野」施策については、厚生労働省HPに今後の予定として「経済産業省・厚生労働省の施策に反映させていく」旨の記載がある。

介護事業所でのテクノロジーの活用に関する課題は、事業所、従業員、開発企業、利用者・家族など、多角的な視点から捉えるべきものであろう。

要介護(要支援)認定者数の増加や介護職員不足などが喫緊の社会課題となっている。

介護テクノロジーがこうした問題に対する光明の一つとなれるよう、「重点分野」施策の今後の動向が注目される。

※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 総合調査部 副主任研究員 須藤 智也

※なお、記事内の「図表」に関わる文面は、掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承ください。