学生のセーフティネット構築に向けた制度設計

(1)第三者機関としての「学生保護機構」(仮称)の設置と役割

前号で述べたように、一般的に大学と学生との間には、大学が修業年限を通じて授業料の支払いを受ける一方で、授業を実施し、学校の設備を利用可能な状況に置くなどの役務を提供する「在学契約」が継続していると考えられる。このなかで、学生は教育サービスの提供を受け、必要単位を取得するなどその課程を修了した結果、大学は大学教育修了相当の知識・能力の証明として学位を授与する。大学が経営破綻したからといって、学生が他大学に再入学したり編入したりすることは容易ではなく、この契約が一方的に解除されることは、学位や卒業証明書の扱いを含め、その後の人生に多大な影響を及ぼす可能性がある。こうした状況を考慮すると、契約者としての学生を保護するという契約者保護の観点が重要だ。

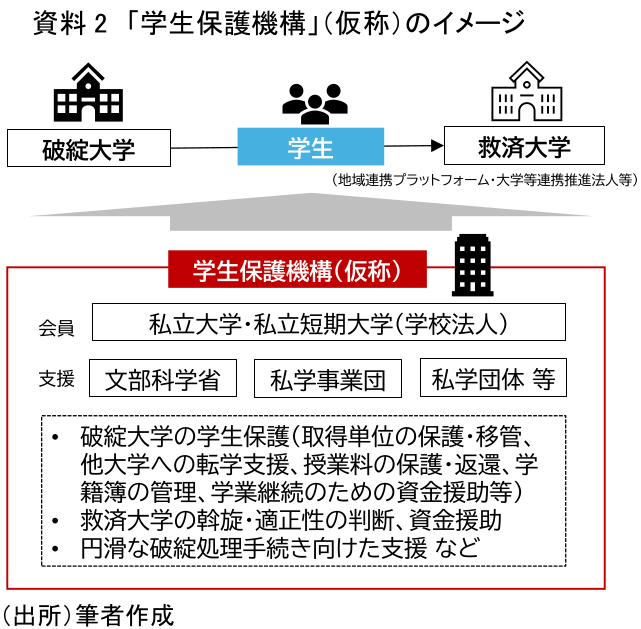

過去、私立大学が在学生の卒業を待たずに閉鎖されたケースでは、近隣の大学等で学生を受け入れてきたが、将来的に大学破綻の数が増えることになれば、個別対応にも限界があり、行き場のない学生の教育機会の確保等を巡り深刻な社会問題となりかねない。そこで、破綻大学に在籍する学生の教育機会を確保し、学業継続を支援するセーフティネット機能を担う機関、例えば「学生保護機構」(仮称)を設置しておく必要がある。

では、セーフティネット機能を担う上で、学生にとって保護されるべき権利や利益はどんなものが考えられるのだろうか。私見として、主なものを例示する。まず、教育の継続性に関連して、①「取得した単位の保護・移管」があげられる。これまでに取得した単位は保護され、他大学への転学や編入学の際にも認められる必要がある。②「他大学への転学・編入学の保障」として、破綻大学で修業年限にわたり受けることができた教育機会を保障し、受け入れ大学にスムーズに移行できるよう支援することが求められる。③「学位取得の機会」として、卒業要件を満たしている学生には、学位が授与される必要がある。それ以外の学生については、①で移管した単位を含め、受け入れ大学において学位を取得できるようにすることが肝要である。次に、経済的補償に関連して、④「授業料の返還・移管」がある。授業料は学生の債権として保護されるとともに、例えば、未履修期間の授業料は返還されるか、受け入れ大学での授業料に移管される必要がある。⑤「授業料の支援」として、受け入れ大学に授業料を移管したものの、設置主体により授業料は同額とは限らないため不足する場合には、必要に応じて支援が必要となる。⑥「学生ローンや奨学金の継続」についても、受け入れ大学で継続されなければならない。その他に、⑦「学生記録へのアクセス確保」があげられる。特に破綻大学の卒業生について、学籍簿や成績証明書、卒業証明書など重要な学生記録の管理、アクセス先が確保されていなければならない。

これで全てとは言い切れないが、例えばこうした①から⑦の視点を踏まえれば、同機構の主な役割は、破綻大学の学生保護(取得単位の保護・移管、他大学への転学支援、納付した授業料の保護・返還、学籍簿の管理、学業継続のための資金援助等)、救済大学の斡旋・資金援助、円滑な破綻処理手続き向けた支援などが考えられよう。なお、救済大学の斡旋に当たっては、地域連携プラットフォームや大学等連携推進法人(注1)の枠組みも活用し、国公私の枠を超えた複数大学がグループとして受け入れるという選択肢もあろう。その際、学生を受け入れた大学側では、授業料の差異に加え、一時的に定員超過となるケースもあるだろうが、破綻大学が受けていた補助金等を分割支給することも必要ではないだろうか。

次に、同機構の運営体制は、大学間の相互扶助システムとして、公正・中立な立場から破綻大学の学生保護や再生支援等を行うために、破綻大学に対する貸付債権等の利害関係を持たない第三者的な機関であることが望ましい。例えば、文部科学省や日本私立学校振興・共済事業団(以下、私学事業団)、私学団体(私立大学や私立短期大学の加盟団体)等が協力し、国内の私立大学・私立短期大学を設置する学校法人が加入する第三者機関とする案もあろう。また、地域社会を担う人材育成にも係わる課題となることから、破綻大学の所在する都道府県の関連部局も支援できる体制が肝要である(資料2)。

既存の破綻法制等との関連はじめ、制度設計としてはまだ粗い構想段階といえるが、これまでの競争的環境の中で経験してきた金融機関等の経営破綻時の対応なども参考に、整備が進むことを期待したい。