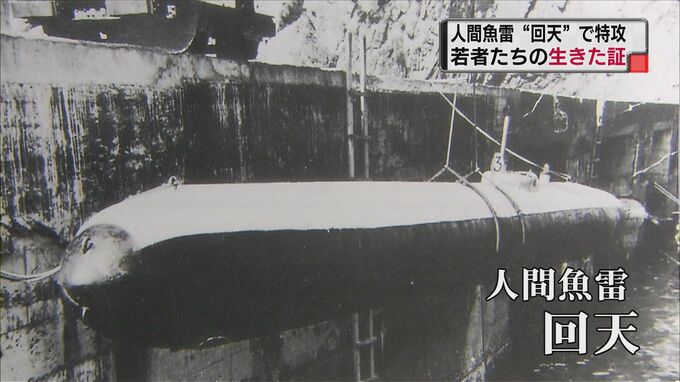

狂気の兵器「人間魚雷」を正式採用へ

山口県大津島、この島に、“海の特攻兵器”と呼ばれる兵器の訓練基地が置かれていました。

いまも工場跡や、海岸には訓練用の発射場が当時のままの姿で残っています。

1944年(昭和19年)8月、追い込まれた海軍は、死をもって敵を打ち砕く新兵器を正式採用します。

海軍内部で搭乗員を募ると、戦闘機乗りへの道を閉ざされた多くの若者が志願しました。終戦までに1300人を超える若者が選抜され、瀬戸内海の4か所の訓練基地に配属されたのです。

それは、兵士の命と引き換えに起死回生を狙う特攻兵器。「天を(回)めぐらし戦局を挽回(ばんかい)させる」との意味から、回天(かいてん)と名付けられました。

人間魚雷「回天」は直径1メートル、長さ14.5メートルの特攻兵器です。前部は通常魚雷の3倍にあたる1.55トンの爆薬、その真後ろに設けた操縦席に人間が乗り込みます。潜水艦から発進し、前方が見えない中で深度計などの計器を頼りに水深5メートルを維持、最大で秒速15メートルの猛スピードで敵艦に体当たりします。一度発進すれば、止まることも後退することも、脱出もできない。“鉄の棺おけ”と呼ばれました。

配属された隊員は3か月から半年間、緊張と厳しさに包まれた訓練を受けます。目標となる敵艦船にわが身をどう体当たりさせるか…。いかえれば敵兵を巻き添えに死ぬ訓練です。

弟・小森正明さん:

「海軍も家の跡取りになるような長男の特攻を避けると思うのだけど…。負けん気の強い兄は『自分は違う(跡取りでない)』などと言って自ら嘆願したのではないだろうか」

小森家の長男である一之さんは、1926年(大正15年)生まれ。4歳で実母が病死したため父は再婚し、二男、そして三男の正明さんなど合わせて6人の弟、妹ができました。

幼い弟や妹たちをみながら、兄は、母親の違う自分がいなくても小森家は安泰だと考えたのではないだろうか…、弟の正明さんは推測しています。