代執行は沖縄だけの問題じゃない 都道府県も危機意識が必要

2019年に実施された埋め立ての賛否を問う県民投票では投票総数60万5385票のうち、7割を超える43万4273票が『反対』。

こうした県民投票や選挙で幾度も示された、辺野古への移設に『反対』する民意をよそに、公益を盾に工事を強行しようとする国の姿勢。

それを追認するかのような司法のあり方を片木さんは批判します。

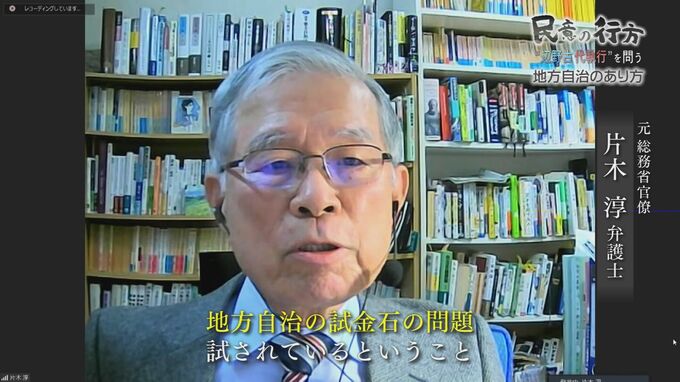

元総務省官僚 片木淳弁護士

「結局、国と地方の関係からいって、ずっと門前払いの裁判・判決になってるということで非常に残念。今までの地方分権の流れからいくと大変なことだなと。沖縄県だけじゃなしに、他の地方の関係者も全員知事とか全国の市町村行政も含め、やっぱり地方自治関係者らは、危機意識を持って対応しなければいけない全国的な問題」

代執行をめぐる法廷での議論や司法の判断は、今後の国と地方のあり方を占うものだと指摘しています。

元総務省官僚 片木淳弁護士

「地方自治の試金石の問題、試されてるという事。沖縄県自身にとって大変な問題ではあるが、やはり沖縄県以外の我々日本国民全体も注意して見ておく必要がある。地方自治、ひいては民主主義そのもののあり方の問題に繋がっているというふうに思う」

「みんなの前で何が問題で、何を沖縄県が心配していて、国はそれは心配ないっていうのは、どういう理由で言ってるのかっていうところを、やはり司法の場で議論してもらいたい」

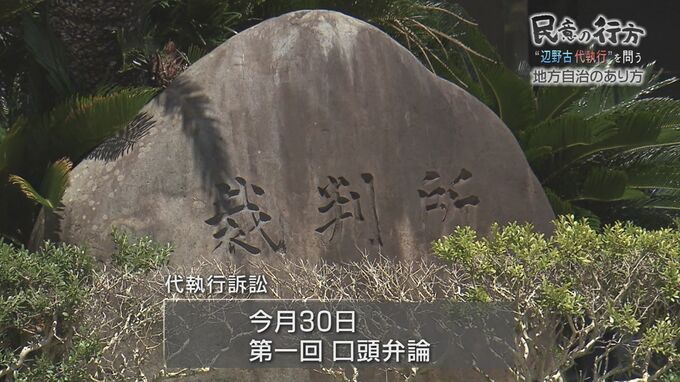

地方自治と民意の在り方を問う争いに司法はどのような判断を下すのか。代執行をめぐる裁判は今月30日に口頭弁論が開かれます。

【記者MEMO】

玉城知事は自ら法廷に立ち辺野古、そして沖縄の現状を裁判で伝えたいとしていて「多様性豊かな自然を守ることが、沖縄の公益だということを伝えたい」と意欲を示しています。

裁判で争われることは『代執行』の要件を満たしているのかという、形式的な話に重きが置かれることになりますが、司法が具体的な実体審理を行うのか。その判断にこれからの地方自治の在り方が問われています。

そして、国は軟弱地盤の調査が不十分であることや、工期が長期にわたり普天間基地の危険性の早期除去にはつながらないことなど、これまで県が度々訴えてきた疑問に明確に応える責任があります。