珠美の島という美しい島の意味の別名を持つ久米島。青い海が魅力のビーチリゾートとして人気ですが、実は久米島には現地に行って初めて知ることのできる、島固有の文化や多くの歴史的な場所が存在しています。

こうした中、久米島の歴史に魅せられ、久米島の歴史ロマンを追い求める若き学芸員がいます。学芸員さんの視点で歩くと、海と密接に関わっている様々なモノとの出会いがありました!

学芸員の砂川さんが教えてる久米島の歴史

屋良キャスター

「久米島にやってきました!“球美の島”と言われるだけあって、この海の美しさは宝石のようですね!ハテの浜も見えています。今回は、この海と深い関わりのある場所を訪ねたいと思います!!」

案内してくれるのは、久米島博物館の学芸員、砂川暁洸さん(28)です。

大学時代から、考古学一筋でその趣味は古代の人々の暮らしを再現すること。自力で道具などを作っては、先人たちの暮らしぶりに思いを巡らせています。

砂川学芸員

「彼らの作り出す道具っていうのがどれだけ創意工夫に富んでいるか、どれだけ繊細に物が作られているかよく教えてくれる1つになりますね」

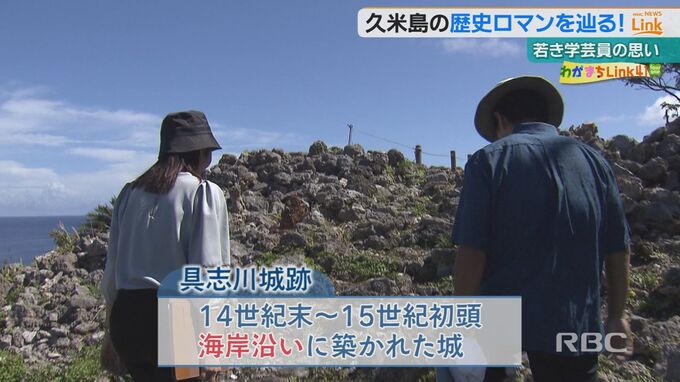

そんな砂川さんが、案内してくれたのは『具志川城跡』。14世紀末から15世紀初頭、石灰岩の大地の上に築かれた、海岸沿いに建つ城です。

屋良「波の音が聞こえますね!一面海で」

砂川「当時やってきた船がよく見えるだろうなと、近くを航行している船も、当時手に取るように見えたはずなので

屋良「ここに立ってみると、よく分かりますね!」

そこで、砂川さんがあるものを見せてくれました。

砂川学芸員

「今こちらにあるのが、石積み沿いを掃除して出てきた青磁碗。時代的には、焼き物の削り方とか、ここの形ですとか、14世紀の末か15世紀初頭の中国産の青磁碗だということが言えます」

なんと、この青磁碗はロケ2日前にこの城から出てきたもの。城内あちこちから、歴史のかけらが出てくるといいます。

砂川学芸員

「おそらくとんでもない量の焼き物が海沿いから持ち込まれて、我々が考えられない量がやってきたんだと常々それに驚かされる」

そのほか島にある城の多くは、船の停泊や、物の積み下ろしなどが容易な海岸沿いなどに築かれていて、海と密接に関わった島の歴史を知ることができます。

砂川学芸員

「一口に沖縄の歴史と言っても、各島々から見た沖縄の歴史とかいろんな自然ですとか少しずつ違うんだということは常々感じていますね」

そんな砂川さんが今、力を入れている歴史の調査があります。そのきっかけは、地域の女性から託された、これらの石でした。

砂川学芸員

「とあるおばあさんから、『ウランダ浜』にイギリス船が沈んだよというお話を聞かせて頂きまして、このおばあさんから石を渡されたんですよ。ウランダ浜に行けば、すぐ分かるって」

話を聞き、砂川さんは『ウランダ浜』へ出かけました。ウランダ浜とは潮が干いた時にしか近づけない場所です。

砂川学芸員

「海の満ち干きに合わせてしか、遺跡の調査がやりにくい所なので、ここは海のご機嫌伺いしつつ、やるしかないのがこの遺跡とうまくやるポイントだと思っています」

ウランダ浜に落ちていたものとは?

砂川学芸員

「こういう風に、落ちているんですよー!これも、まごうことなき“フリント”です。日本にはない石材になると思うんですけど、なんの変哲もない石なんですけど、すごく独特な光沢があるんですよ」

女性から渡された石が、いくつも散乱していることが分かります。調査を進めると、この浜は、1849年にイギリス船が座礁したと伝えられていて、この石は、船底に敷き詰めた『フリント』と呼ばれる重りではないかと推定されました。

砂川学芸員

「あの話はここの話なんだと、その話が脈々と連綿と続いてきたんだなと知って、すごく感動しましたね!ここが世界がすぐそこまで来ていた海かと考えると、僕はすごく胸がいっぱいになります」

砂川さんは、海を渡って多くの船や人が行き来してきたこの島には、まだ多くの遺跡の発見があるのではと、島周辺の海に潜るなど、日々、探検を続けています。

砂川学芸員

「久米島が考古学のフロンティア(未開拓地)の1つだと思っておりますで、自分の手で1つ1つちゃんと見つけ出して、皆さんに知ってもらう、島っていうのは面白いんだよということを伝えるために私がいますし、頑張ります」

久米島を訪ねると、島の歴史ロマンを伝えていこうと活動する若き学芸員の姿がありました。