どの程度の対応が望ましいのか それぞれの地域で落としどころ探しを

国からは「ふだんの生活」が呼びかけられたものの、各地で対応が分かれた初の「臨時情報」。

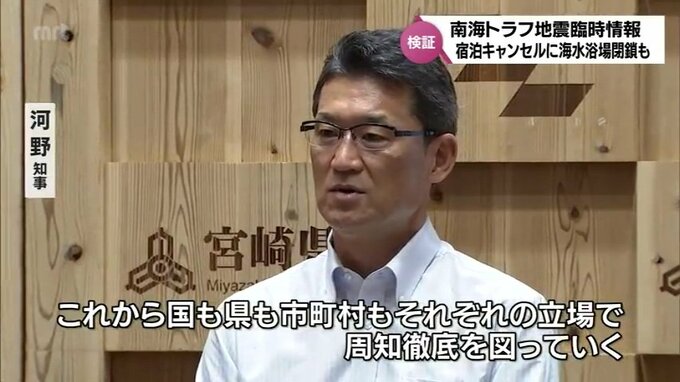

宮崎県の河野知事は…

(宮崎県 河野俊嗣知事)

「県内市町村もそういった防災情報を適切に周知する必要性はあったが、現実問題、なかなかそれが伝わっていなかった部分があります。初めてのことで、より強い反応がそこに出てきたのが、今回のことだったのではないかと考えております。これから、国も県も市町村も、それぞれの立場で、周知を徹底を図っていく」

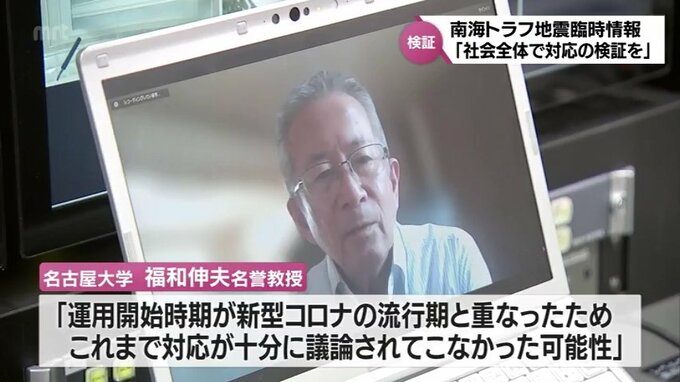

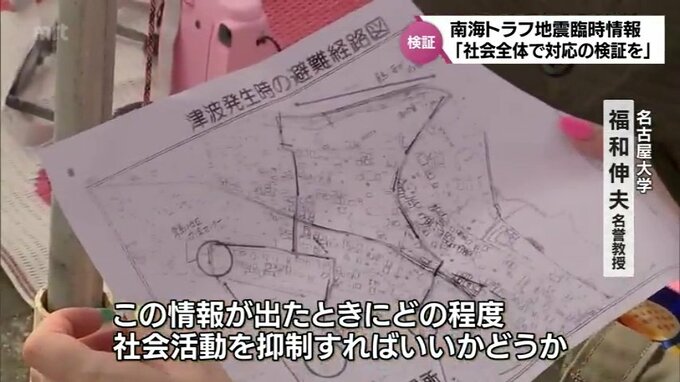

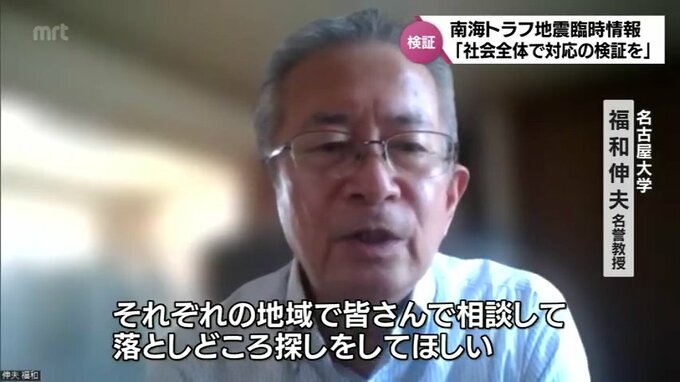

臨時情報の制度設計に携わった名古屋大学の福和伸夫名誉教授は、運用開始時期が新型コロナの流行期と重なったため、これまで、対応が十分に議論されてこなかった可能性があると指摘。

そのうえで、今後、国だけでなく、社会全体で対応を検証する必要があると訴えます。

(名古屋大学 福和伸夫名誉教授)

「これは一度経験しないと周知もできませんし、それから、当事者意識もできないので、この情報が出たときに『どの程度社会を抑制すれば、社会活動を抑制すればいいか、どうか』。これは政府で決めることではなくて、みんなで相談しながら考えることだと思います。あまりにも極端な対応してしまうと、社会が混乱します。ですから、どの程度の対応が望ましいのか、これはそれぞれの地域で、皆さんで相談していただいて、落としどころ探しをしていただきたい」

(スタジオ)

今回の「臨時情報」発表は、初めてのことであったので、より強い反応が出たと思いますが、ただ、これが回を重ねて、「臨時情報」に慣れてしまうと、危機意識も薄れてしまう可能性を考えると、どのように受け止めたらよいのか、難しいところです。

以前の取材で、防災の専門家が「臨時情報」について、「悲観的にきちんと準備しておいて、楽観的に暮らしていくことが、"災害列島"日本に暮らしていく作法だ」と話していました。

私たちの理解を深めることが大切になります。

※MRTテレビ「Check!」9月6日(金)放送分から