日本が戦争に突き進んだ頃、国威発揚に重要な役割を果たした組織がある。銃後の主婦たちによって作られた、国防婦人会。「国防は台所から」をスローガンに、かっぽう着姿で兵士を見送るなどして、市民を戦争協力へと駆りたてた。

国防婦人会の幹部の娘として育った女性は、当時を振り返ってこう述べる。“いとこの戦死が、嬉しかった“と…。

なぜ、そんな思いを抱くに至ったのか? 当時の社会を覆った“同調圧力“と、戦後80年に女性が抱く“後悔”に迫る。(MBSニュース・萩原大佑)

「♪天皇陛下の御前で 死ねと教えた父母の…」刻み込まれた“軍国主義”

三重県大台町に住む梅本多鶴子さん(91)。太平洋戦争のころは小学生で、地元の国民学校に通っていた。学校で習った歌を、いまでも口ずさむことができる

「~♪勝ち抜く僕ら少国民 天皇陛下の御前で死ねと教えた父母の 赤い血潮を受け継いで♪~」

「こういう歌を習って、天皇陛下の御前で死ねって、親が教えているわけだから、もうそれが普通やと思っていました」

“天皇の前で死ぬことを父母が教えた”という、強烈な歌詞。当時、子どもたちは天皇に仕える小さな皇国民=「少国民」と呼ばれ、徹底した軍国教育を受けた。

日本は必ず戦争に勝つ。そのために命を捨てることもいとわない__ 梅本さんも、こうした思想を叩きこまれ、自然に軍国少女のひとりとなっていった。学校の友人、先生、自分のまわりの誰もが、同じ考えだと信じていた。

国防婦人会 戦争協力にのめり込んだ主婦たち

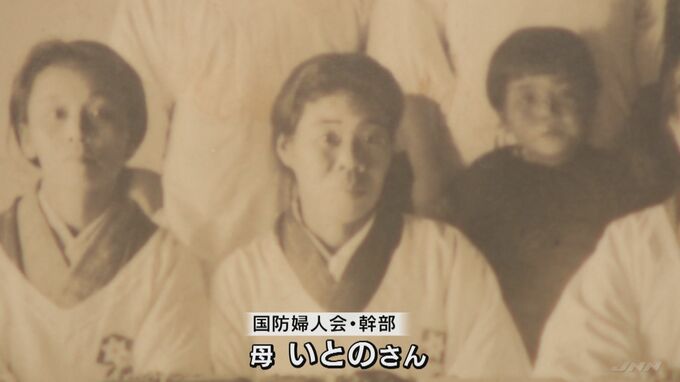

軍国主義は学校だけではなく、家庭にも侵食していた。梅本さんの母・いとのさんは、地域の「国防婦人会」の幹部だった。梅本さんは、戦争協力に前向きだった母の背中を見て育った。

国防婦人会は、満州事変の翌年、1932年に大阪で発足。「国防は台所から」をスローガンに、出征兵士の見送りなどを通じて、主婦たちを戦争協力へと駆りたてた。日中戦争、太平洋戦争と戦線が拡大するに従って会員の数は増え、やがて1000万人規模に膨れ上がった。

梅本さんの母・いとのさんは、地域の農作業の手伝いをしたり、戦地の兵士に送る慰問袋を作ったりするなど、寝る間も惜しんで国防婦人会の活動に邁進した。梅本さんはそんな母の姿を、誇らしく感じていたという。

「なかなか国防婦人会は威厳があってね。どこへ行っても意見が通るというかな、役場とか学校とか、そういう所へ出向いていた」

「(母は)国防婦人会の偉い人。村長さんよりも威厳があったような感じ」

女性には、結婚して夫の「家」に入って家事や育児をすることが望まれ、参政権も認められていなかった時代。国防婦人会の活動は、女性が社会に出て男性と同じように振る舞える数少ない機会でもあった。

参加した女性たちが、喜びや、やり甲斐を感じていた一方で、婦人会を監督下に置いた軍部の狙いは、“夫や子が戦死したとしても反戦感情を抱かないように女性たちを教育すること”にあったとされている。