県内で日本語を学ぶ留学生は多い。しかし「慰霊の日」がなぜあり、休日になるのかが分からない。そんな現状を目の当たりにしたある若い日本語教師が、留学生向けの平和学習を行っている。沖縄戦について触れ、留学生たちは何を感じるか。学びの現場に同行した。

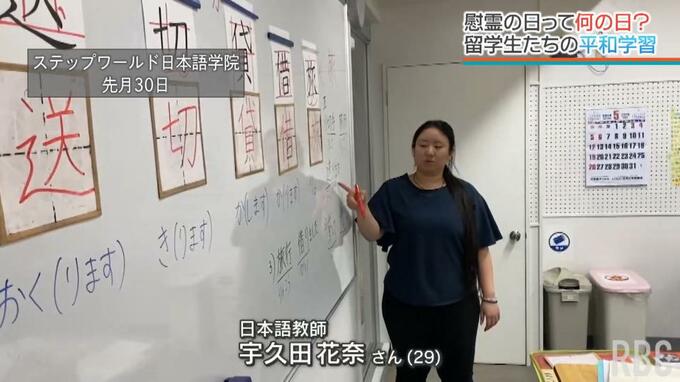

(日本語の授業風景)

「友達に、CDを、貸します」「借ります」

沖縄で学ぶ留学生に沖縄戦を知ってもらおうと奮闘する若い日本語教師、宇久田花奈さん(29)。

▽宇久田花奈さん

「慰霊の、日って日本でも知られていないっていうところもあり、外国から来るとこの日が分からないまま、「学校休みだ、わーい」となってしまう」

留学生たちに、慰霊の日の本当の意味を知ってもらいたい。その一心で、毎年「平和学習」を行っている。今月1日、ネパール人の留学生たちは宇久田さんに連れられ、沖縄戦最後の激戦の地を初めて訪れた。

「空襲というのは、飛行機からこうやって ”bomb” をたくさん落とすことを空襲といいます。これ那覇市であったそうです。皆さんが今住んでるところね」

分かりやすい日本語で沖縄戦を伝える教材はない。宇久田さんは手作りの教材を使用している。

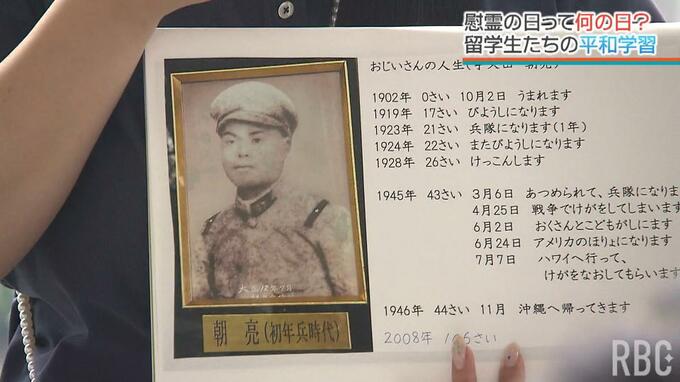

「これ先生のおじいさん(曽祖父)です。おじいさんが若い時です」

43歳で沖縄戦に兵士として参加した宇久田さんの曽祖父・朝亮さん。宇久田さんは留学生が身近な出来事として考えられるよう、自分の家族の体験を話した。

「私のおじいさんけがをしたので、指もありませんでしたし、bombが飛んできて背中をけがしてしまったので、まだ bomb の小さいのが入っていると言っていました」