(宗像将徳さん)「荷主に働きかけをするかしないか、相手の意志にも左右されるんですよ。自分のところがチクったと言われると取引を止められる可能性がでてくるので、相手の荷主がどこかという情報は漏れないように注意しないといけない」

もうひとつの特徴が「プッシュ型」の情報収集です。これまでの相談を「受ける」立場から、自ら出向く「攻め」の立場で情報収集力を強化しています。全国では今年10月までに荷主への要請が10件、働きかけが251件に上っていますが、県内では今のところ対応事例はありません。

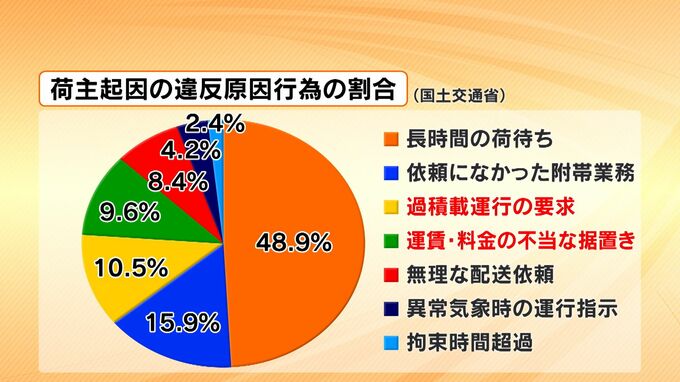

「長時間の荷待ち」では5時間を超えるケースも

国交省によりますと、荷主が行った違反原因行為の内訳は「長時間の荷待ち」が半数程度を占めています。「荷待ち」の平均待ち時間は1時間半から2時間で、中には5時間を超えるケースもあったということです。

「日曜祭日以外は3時間以上待たされる。夕方18時に到着して荷卸しは早くて21時」。「荷卸しの受付をして毎回6~8時間待たされる。2件目の卸し時間に間に合わせるために途中休憩が取れない」などの相談が実際に寄せられています。

また、「積荷の手卸し後、積荷の仕分けとラベル貼りまで、2~3時間かけてやらされた」「卸先に仕分作業を止めてもらうよう、会社からお願いしても『メーカーに相談してくれ』と言われ、メーカーに交渉しても、『前の運送事業者もやっていた』と一切取り合ってもらえない」などと依頼のない付帯業務も。

フェリーを経由して長距離運送を依頼された際、別途支払わなければならないフェリーの運賃を運送料に含められたりするほか、燃料や物価高騰に伴う値上げ交渉ができずに、運送事業者が負担するケースがあるということです。

また、台風などの災害時に輸送の安全確保が難しい状況で荷主に輸送を強要され、トラックが横転する事故も発生しています。

取材した日、トラックGメンの2人は大分労働局と合同で、大分県九重町の八鹿酒造を視察しました。会社は積み荷の作業を機械化することによって、“荷待ち”の時間を減らし、ドライバーの業務効率化を進めていました。

(宗像将徳さん)「なにを削るかというと物流のコストが一番に回ってくると思う。物流の大切さというか、荷物を運ばない限り地方はどうしようもならない中、よく考えてらっしゃるので、うれしかったですね」

運送事業者を外部からの目で支えるトラックGメンはドライバーを守り、その先に日本の物流を維持する大きな任務を見据えています。

(宗像将徳さん)「運送事業者は弱い立場にあるので、自助努力だけでは解決できない。荷主が労働時間短縮に向けた協力が当然必要になってくるので、トラックGメンをうまく活用してもらいたい」