複数の専門家に聞く不漁の続く理由

なぜ、ここまで不漁が続いているのか?その理由を探るべく、取材班は、ウナギに詳しい複数の専門家に聞いた。

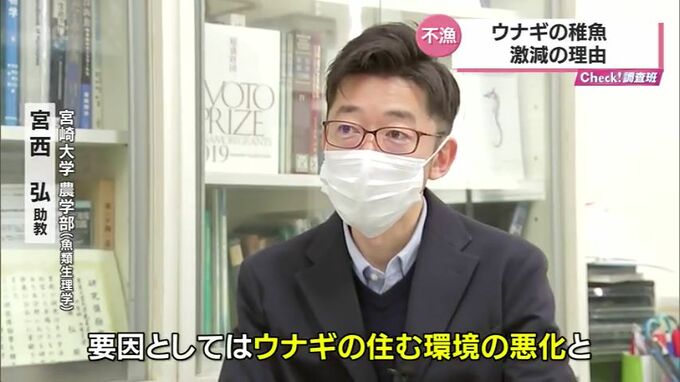

(宮崎大学農学部 宮西 弘 助教・魚類生理学)

「要因としては、ウナギの住む環境の悪化と、ウナギがのぼってくるための海流の変化、温暖化の影響、あとはウナギをとる量の問題が複合的に絡み合っている」

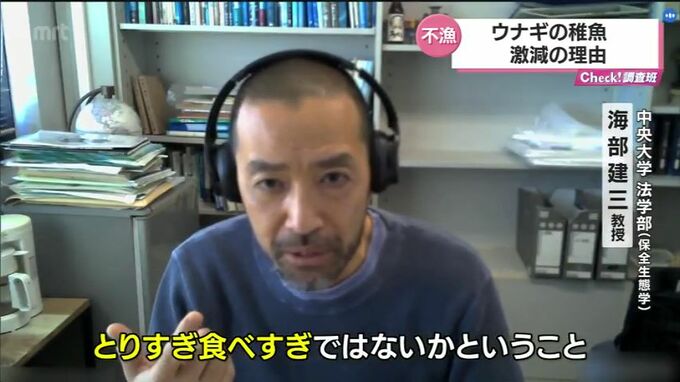

(中央大学法学部 海部健三教授・保全生態学)

「海洋環境が変化しているということ。それから、とりすぎ、食べすぎではないかということ。それから生息環境、河川や沿岸域の環境が劣化しているということが要因として考えられている」

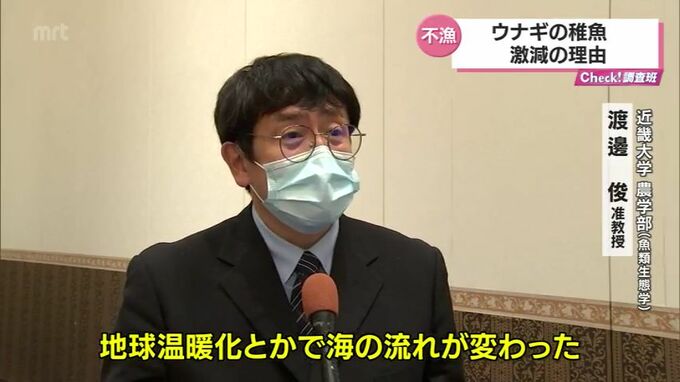

(近畿大学農学部 渡邊 俊 准教授・魚類生態学)

「3つほどあって、1つは我々が食べてきたことによって減ってきている。2つ目は河海と川を行き来できなくなってるダムとか遮断物が多くなった。さらには、地球全体の温暖化とかで海の流れが変わった」

不漁は、いくつかの要因が絡み合っているようだ。

ウナギ文化を絶やさないために 「完全養殖」と課題

では、ウナギ文化を絶やさないためにはどうすればいいのか。

宮崎大学農学部の宮西 弘 助教が、カギになると話すのが「完全養殖」だ。

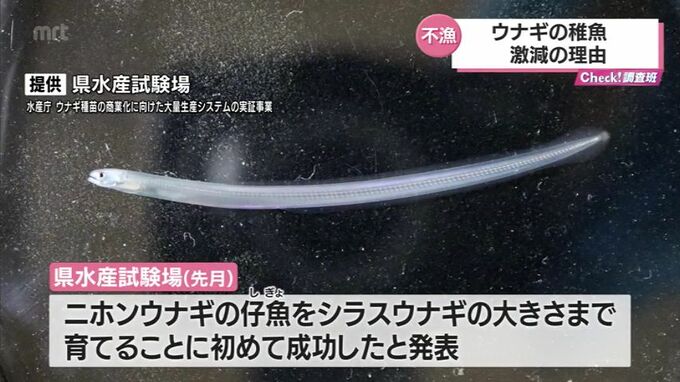

先月、県の水産試験場は、ニホンウナギの仔魚をシラスウナギの大きさまで育てることに初めて成功したと発表。

国も、2050年までに天然のシラスウナギを利用しない完全養殖への移行を目指している。

一方で、課題も多く残されていると宮西助教は指摘する。

(宮崎大学農学部 宮西 弘 助教・魚類生理学)

「完全養殖の今の現状ですと、コストもかかって大量生産にはいたっていないので、私たちが安く食べられるような技術開発、効率を上げるというところが非常に重要」

複数の要因がからみ、今後も不透明なシラスウナギの採捕量。ウナギの安定供給へ向けた関係者の努力が続いている。

※MRTテレビ「Check!」2月17日(金)放送 「Check!調査班」から