もう14年経ってみなさん緩んでいるというか、意識がなくなっている

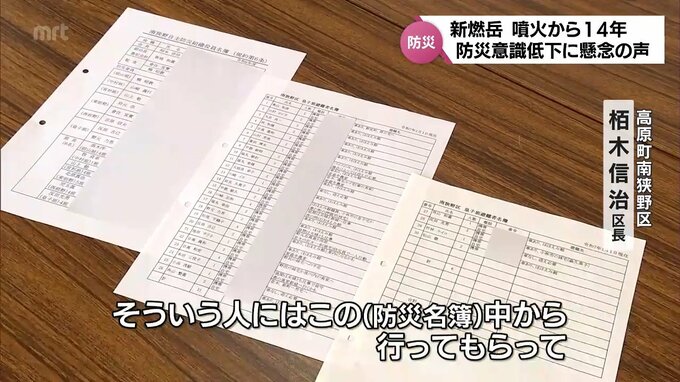

この経験をもとに南狭野区では、噴火の翌年、2012年に自主防災組織を設立。

地区全体を6の班に分け、各班に防災委員を配置しました。

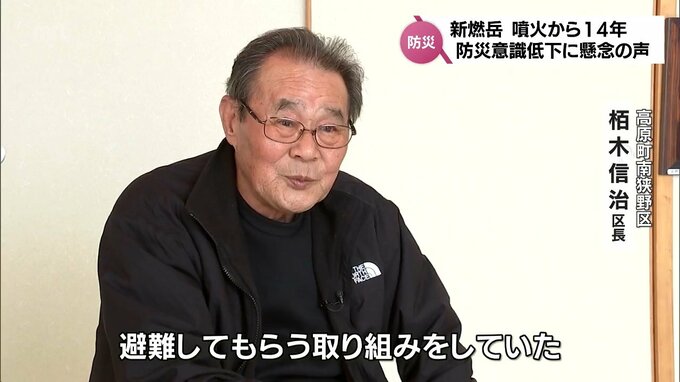

(高原町南狭野区 栢木信治区長)

「防災名簿(防災委員のリスト)を作って、その後、避難者名簿を作って。地区にはまだ高齢者一人暮らしとかいろいろいる。そういう方にはこの(防災名簿)中から行ってもらって、避難してもらう取り組みをしていた」

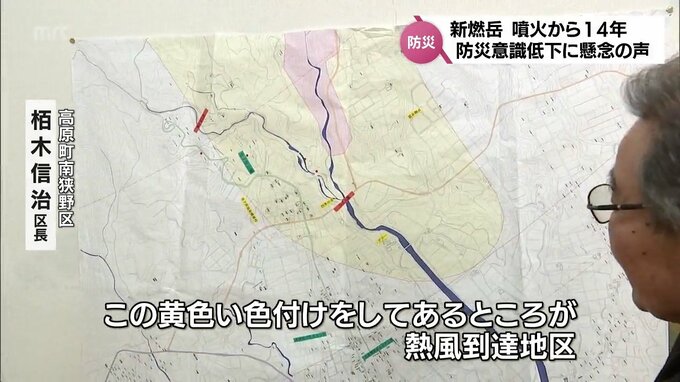

また、新燃岳が噴火した際の火砕流や熱風の到達予想範囲を示した地図も作りました。

(高原町南狭野区 栢木信治区長)

「ここが今いる活性化センターです。この黄色い色付けをしてあるところが熱風到達地区」

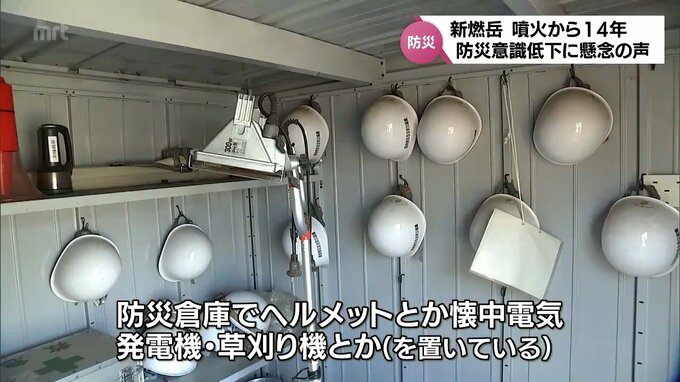

さらに、噴火から14年経った今でも防災倉庫の点検を定期的に行っています。

(倉庫開ける)

(高原町南狭野区 栢木信治区長)

「防災倉庫で、ヘルメットとか懐中電気、発電機とか草刈り機とか(を置いている)。2か月に1回は(点検を)やっている」

噴火を教訓にさまざまな取り組みを行っている一方、栢木さんは、時間の経過とともに住民の防災意識の低下を懸念しています。

(高原町南狭野区 栢木信治区長)

「もう14年経ってみなさん(危機感が)緩んでいるというか、意識がなくなっている、そういう感じかなと思う。何の災害にしても、年数が経てばそうなっていくのかなと思う。そうなってはいけないのですが」