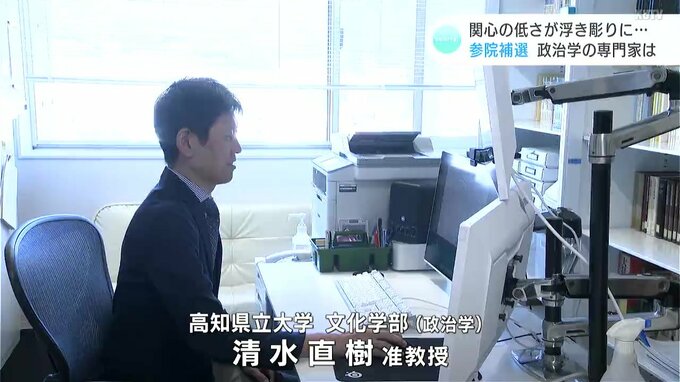

22日は徳島・高知選挙区の参議院議員補欠選挙の投開票日ですが、期日前投票の投票率からも今回の補欠選挙への関心の低さが浮き彫りとなっています。高知県立大学で政治学を研究する清水直樹(しみず・なおき)准教授に聞きました。

今回で4度目となる徳島・高知選挙区での参院選。これまでの選挙では、両県ともに全国ワースト1位の投票率となった時もありました。

補欠選挙となった今回、候補者は高知が基盤の2人です。徳島県のみなさんに聞いてみました。今回の選挙、関心ありますか?

(徳島県民 70代)

「高知の人、徳島の人、徳島県の人が出ないと、やっぱり盛り上がらないですね。どう見ても。これはこちらからもお願いしたい。やっぱり徳島県に一人、高知県に一人、そういう体制を取ってほしい」

(徳島県民 19歳)

「私は選挙権を持ったのが合区になってからなので、あんまり変化は分からないですけれど、やっぱり徳島から出る人に注目しちゃうかな」

(徳島県民 90代)

「それは気にかかる。徳島のために働いてくれたらいいと思うけれど、それは希望します」

(徳島県民 20代)

「どこ出身かよりも、ちゃんと自分事として解決してくれるのだったら、出身はどっちでもいいと思う」

(徳島県民 70代)

「たった一人が出て、なんとかなる国会でもないから、ただ意見はそれだけ言えば徳島・高知の代表としていけるから言葉は一人の国民よりも重い」

政治学を専門に選挙と政策の関係を研究している高知県立大学の清水直樹准教授です。清水准教授は出身地に関わらず「国民の代表」を選ぶ視点を忘れないでほしいと話します。

(高知県立大学文化学部 清水直樹 准教授)

「合区ということで徳島の人からしてみれば、徳島の人がいい、徳島出身の人がいないことはクローズアップされているが、選挙制度の中で徳島と高知は同じ選挙区を形成してて、その中から国民の代表を選ぶということなので、実際に国会議員には誰がなってほしいのかという視点で選んでいくのが大事」

合区に伴い、選挙への関心が薄れているのではという声もあります。この点について清水准教授は。

(高知県立大学文化学部 清水直樹 准教授)

「合区っていう言葉が合区はよくないものだというのが一人歩きし過ぎていて、確実に合区は1票の格差を是正する上では良いものメリットはあるものなので、全体の票の価値を平等化していく、選挙を公平にしていくのはとても大事なこと」

「徳島と高知県で選挙区を形成していると、どうしても選挙区が広くなりすぎてしまうので、高知の方ばっかりに行って徳島に来てくれない。徳島の方ばっかりに行って高知に来てくれない形になり、有権者と候補者が接触する機会が少なるのは選挙を考える上で問題。有権者と候補者が接触する機会というのは、関心を高める上で非常に重要な機会。そういう機会が少なくなってしまうのは、合区としてのデメリット」

清水准教授は、合区による選挙運動への影響も口にする一方、投票率については次のように述べています。

(高知県立大学文化学部 清水直樹 准教授)

「実際に投票率、投票参加というのは教育のレベル、所得のレベル家庭環境、政治関心が複合的に合わさったものであるので、一概にこれが要因だと断言するのはなかなか難しい。その中で関心を高めていく、投票率を増やすとすれば、関心を高めていくことが大事になってくるので、それに対しては教育が大事」

「高校生も選挙権を得られるようになっていますから、18歳から選挙権も得られるようになっているので、そうした中で政治に関する教育や選挙の重要性といった話を取り入れながら、やっていく必要がある」