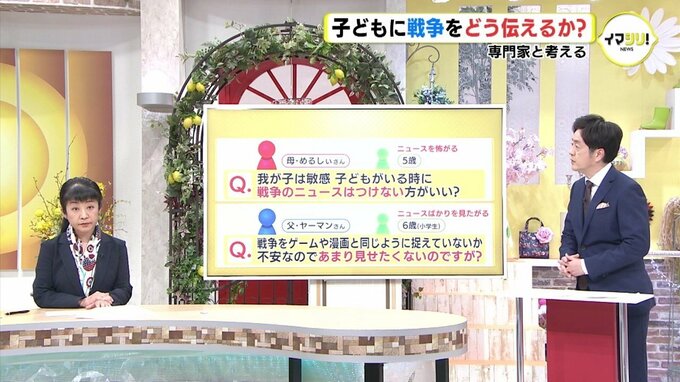

― お子さんたちの反応は違っていますが、「見せない方がいいのか?」というお父さん・お母さんの迷いは同じようです。

▽ 情報は氾濫。たとえ親が見せないようにしても、どこかで見てしまう時代。隠しきれるものではない。一緒に見て、対応する方が現実的。

▽ 1人で見て、受け止めると、死んでもリセットできるゲームのような命と同様に受け止めてしまう可能性もある。

▽ 「守ってくれる存在を感じながら悲惨な状況を知る」ことが大事。

― これは、原爆について伝えるときのポイントも同じで、原爆資料館なら手をつなぐとか、テレビなら背中に手を置いて一緒に見るとか…。すぐそばで一緒に受け止めてあげてください。

▽ ウクライナの方が「当事者感」を強く持ちやすいかもしれない。

▽ 原爆は資料館で見る。教科書で読む。お年寄りから聞かされる。大人がもう対処した後、決着がついたものとして知る。ウクライナは、どうなるかわからないという違いがある。

▽ ウクライナの人たちは、今の自分たちと同じような格好で、その様子がカラーの動画で、自分にも起こるかもしれないという当事者の一歩手前の感覚。これが「怖い」という感情を高める。

▽ または自己防衛の一種として、受け入れがたい感情に対して、知識で説明をつけようとする。それでテレビにかじりつく。

▽ 記憶に向き合っている。これらは、悪いことではない。社会で生きていく力につながる。

― 怖いとおびえている子には強要はいけないと。個人の成長に合わせるのが大事です。幼い子には、原爆なら被爆後の悲惨な光景でなく、被爆前の暮らしに注目したり、ウクライナで言えば、ロシア軍事侵攻以前のふつうのウクライナの暮らしというSNS投稿が注目されています。