高校生がこれからの世界を変えるアイデアをプレゼン

SDGsの目標に沿ったもう一つの取り組みが、2050年に向けた脱炭素社会の具体像を提示するなどの情報発信だ。先進的な技術である水素発電やペロブスカイト太陽電池を実装したほか、会場では脱炭素に取り組む中小企業による展示や、フォーラムなど、数多くのイベントが開催された。

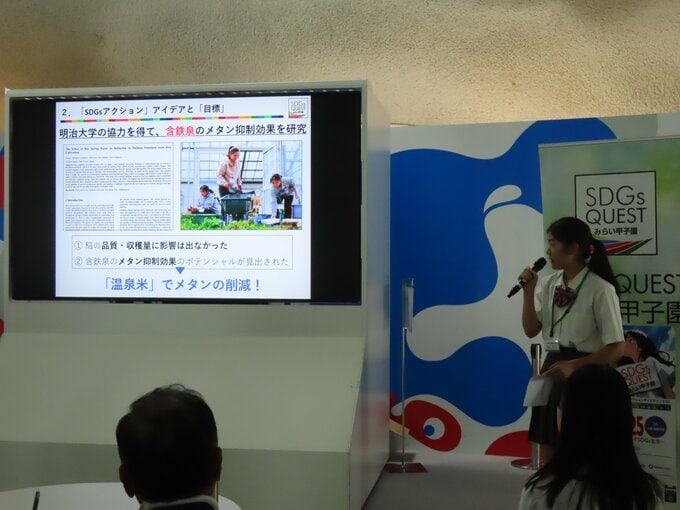

イベントのうち、二酸化炭素を吸収して固定するコンクリートで作られたサステナドームを会場に、最終週の10月8日に開催されたのが「SDGs Quest みらい甲子園 Future Session 2025」だ。全国から集まった高校生がこれからの世界を変えるアクションアイデアを考えて発表し、2030年以降の未来を見据えて取り組む「Beyond2030」を意識して「SDGs未来宣言」をするもので、2700を超える応募の中から地区予選で最優秀賞を受賞した22チームと、全国からオンラインで23校が参加した。

参加チームはSDGsの5つの「P」のうち、People、Planet、Prosperity、の3部門に分かれてアイデアと活動実績を発表。どのチームも3分の持ち時間で、スライドを使いながら自らの取り組みを紹介し、「SDGs未来宣言」を行なった。また、会場と全国の高校をオンラインで結び、約700人の高校生がハイブリッドで視聴し、発表に対する感想を伝えていた。

各部門の最も優れたアイデアには賞が贈られた。社会の課題を人の力によって解決することを目指すpeople賞を受賞したのは、山口県立岩国工業高校「車椅子で渡り隊」。山口県岩国市の観光名所である錦帯橋を、車椅子の人でも渡れるようにするモビリティの開発を続けている。SDGs未来宣言では取り組みを世界に広げていく決意を表明した。

「車椅子の方が安心安全に錦帯橋を渡ることができれば、同じような観光地や学校などでも運用できると思います。錦帯橋から世界へバリアフリーの波を広げていきます」

Planet部門では、8チームが気候変動対策や地域資源の活用などのアイデアをプレゼンテーションした。Planet賞を受賞したのは、鳥取県立青谷高校「ソーシャルアクション同好会」。大量のごみが流れ着く海岸を、ごみ拾いやごみを再利用した作品づくりなどを通して、裸足で歩ける海にするための活動を行なっている。

このほか、秋田県立大曲農業高校のチーム「31」は、強酸性の玉川温泉で採取できる湯の花を希釈水にすることで、稲作で使える農薬の代替品を開発。さらに、廃液をブルーベリー栽培に活用することにも成功した。また、渋谷教育学園渋谷高校のチーム「おにぎり」は、稲作におけるメタンを削減するためには温泉水の活用が有効であることを科学的に証明。この2チームにはそれぞれ協賛企業から賞が贈られた。