専門家「来年以降もこの状況は改善していかない」「特に2歳が危険」

クマ被害増加の主な原因の一つ目は、「食料事情の変化」。近年は猛暑や台風がクマの食べ物であるドングリの不作に影響を及ぼしている可能性があるということです。クマは冬眠前に大量のエサを必要とするため、この1か月ほどは特に注意すべき時期だということです。

食べ物を求めてクマが市街地に出てきてしまうということは、「市街地には食べ物がある」と学習するということで、冬眠から明けた春も出没する可能性があるということです。そのため、「この秋だけでなく、来年以降もこの状況は改善していかない」と専門家は話しています。

二つ目は、「個体数の増加」。1990年代末は全国で推定8000頭でしたが、日本ツキノワグマ研究所・米田一彦理事長によると、近年は全国で推定2~5万頭いるとの見方も。数が増えれば、事故件数も増えてくるということです。

三つ目は、「過疎化・高齢化」。1980年代以降、西日本から過疎化・高齢化が始まり、クマを追い払う人手自体が減っているということです。

耕作放棄地など、放置された果樹などがエサとなり集落へ侵入し、「集落依存型クマ」が北上し東北・北海道を中心に増加。「アーバンベア」クマの都市化といわれる状況です。クマだけの問題ではなく、人間の状況も密接に関わっているということです。

では、クマはなぜ人を襲うのか。

クマは、人間を食べるために襲ってるわけではなく、敵として攻撃しているということです。クマも人間を恐ろしいと思っていて、特にパニックに陥ると攻撃力が高くなるため、クマに遭遇しても、大声を出したり、物を投げつけたりするとより攻撃してしまうということです。

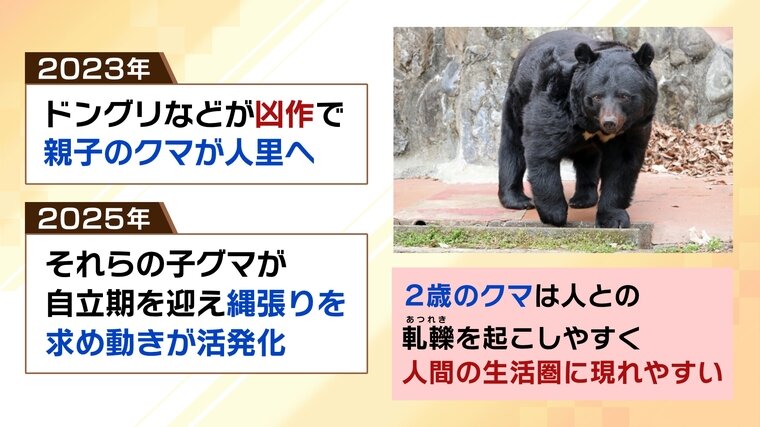

クマは特に2歳が危険ということです。2023年ドングリなどが凶作で親子のクマが人里へ。このとき子グマは状況がわからず、人里に出てきていましたが、そのクマが自立期を迎え、縄張りを求め動きが活発化してきているということです。2歳のクマは人との軋轢を起こしやすく、人間の生活圏に現れやすいということです。