財政健全派から積極財政派へ大きな転換

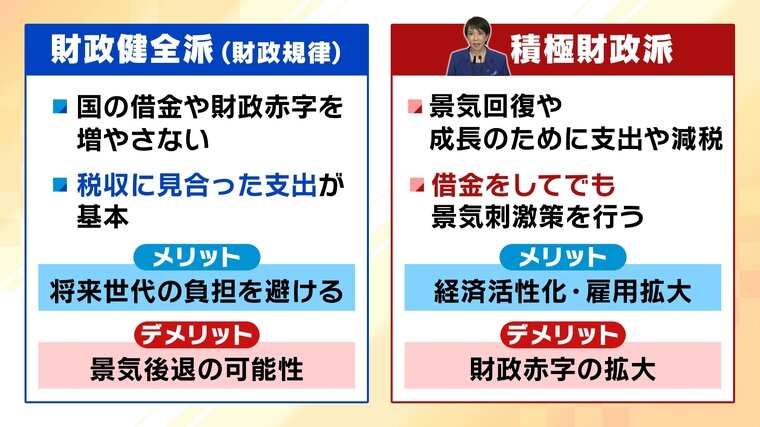

積極財政という言葉が出ましたが、対になるのは財政健全派(財政規律)という言葉です。

■財政健全派(財政規律)

・国の借金や財政赤字を増やさない

・税収に見合った支出が基本

メリット:将来世代の負担を避ける

デメリット:景気後退の可能性

■積極財政派

・景気回復や成長のために支出や減税

・借金をしてでも景気刺激策を行う

メリット:経済活性化・雇用拡大

デメリット:財政赤字の拡大

近年の岸田政権や石破政権はどちらかというと財政健全派寄りの立場に立っていました。政治ジャーナリストの武田一顕氏は、「アメリカが典型なように、海外を見るとタカ派は財政健全派で支出をあまりせず、積極財政派というのはいわゆるハト派の人。しかし日本はタカ派がお金をいっぱい使おうと言って、それで国家統制を強めようというのが、日本は他の国と違うところ」と話します。

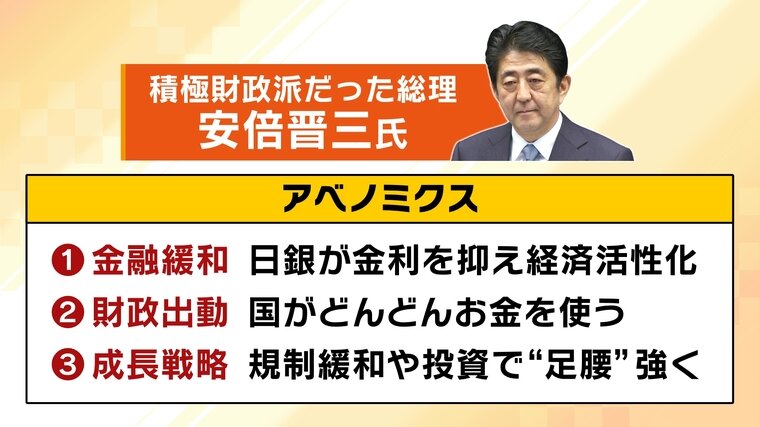

近年、積極財政派だった総理と言われるのが安倍晋三氏です。

■アベノミクスの“3本の矢”

①金融緩和…日銀が金利を抑え、経済活性化

②財政出動…国がどんどんお金を使う

③成長戦略…規制緩和や投資で“足腰”を強く

財政出動、つまり国がたくさん借金をしてお金を使おうとすると、金利は上がっていくものですが、これをしてさらに金利も抑えようということで、「異例」と言われていました。世界的に見ても、これらを両方行うというのは普通は緊急事態に行われることのようです。

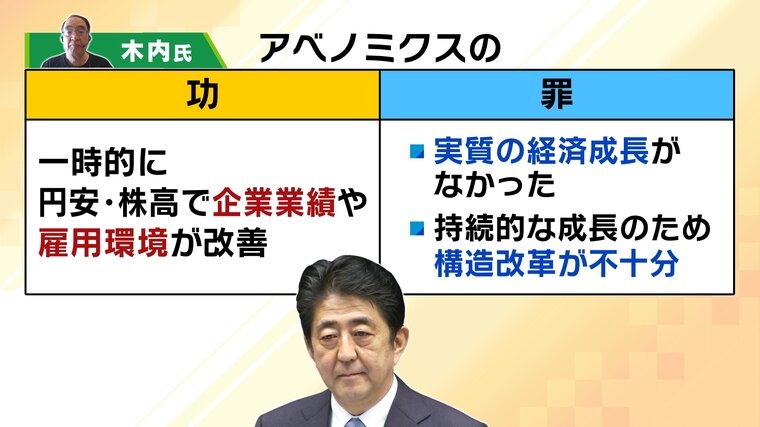

賛否両論、功罪入り混じると言われたアベノミクス。木内登英氏は、アベノミクスの「功」について、一時的に円安・株高で企業業績や雇用環境が改善したことを挙げます。一方で「罪」については、実質の経済成長がなかったことと、持続的な成長のための構造改革が不十分であったと分析しています。

岸田元総理も石破総理も、アベノミクスについてはっきりと「失敗だった」とはしていない中、財政健全派寄りに変わっていきました。そうした中で安倍元総理よりも積極財政派の高市氏が総裁に選ばれたということで、非常に大きな転換だといえます。

ただ、積極財政にも課題があります。財政が悪化するリスクはもちろん、金利抑制(円安)は大企業にとっては良い側面もありますが、日本は様々な原材料や石油などを輸入しているので、買うときに物価が高くなってしまうリスクがあります。

このような課題をどうしていくのか。高市氏の“責任ある積極財政”という言葉には、必ずしも放漫にお金を使いまくるわけではない、ということが含まれているのかもしれません。