実用化への課題は「省人化」

5月に実証実験が始まった自動配送ロボット「LOMBY」。

現時点での手応えを播摩キャスターが聞いた。

――自分で動いて止まれて安全に目的地まで行くという、ロボットの基本的な機能については今のところ満足いく結果になっているか

『LOMBY』内山智晴社長(40):

「“最低限の安全性”というところは確保できているとは思っている。公道を安全に

走れる、障害物があったら止まるなどの機能は付いているので、数千キロを今年に入ってから走っているが、無事故で走っている」

――様々な実験を繰り返して実用化の手前まで来ていると思うが、現時点で見えてきた課題は

内山社長:

「いまLOMBYの場合は、1人の監視者が4台まで見られるようになっているが、1人が4台見ている状態ではやはり採算の面でいうと、なかなか厳しい。量産に向けて台数も増やしていって、“1人がより多くのロボットを管理できる”ような体制作りも今後必要になる」

今後は1人が監視できる台数を増やし“省人化”を目指しているという。

「人も荷物も運べる」ロボット開発中

また、今後の事業展開では「超高齢化社会」も見据えている。

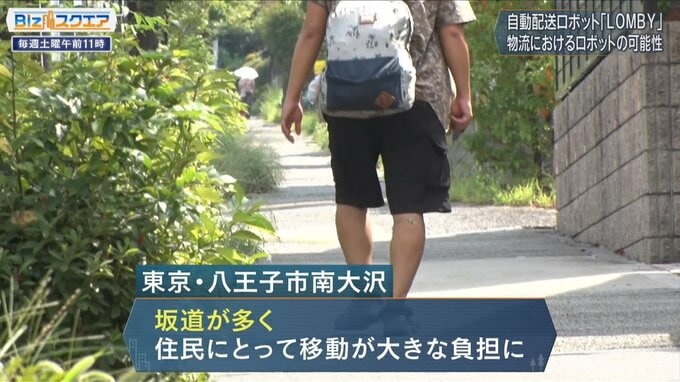

実証実験が始まった東京・八王子市の南大沢エリアは坂道が多く、住民にとって移動が大きな負担となっている。

実際にLOMBYでの配送を2回利用したという女性は、「子どもがおもしろがるし、私自身もちょっとおもしろかったので」とのことだが、坂道が多い街での買い物は、「お年寄りが多いから、暑いしキツいと思う」と話す。

店舗から約1.2kmの女性の自宅まで、実際にかかった配送時間は約30分。

時速6キロで走行するLOMBYは、計算上では12分で到着するが、障害物の確認などで何度も一時停止するため実際にかかる時間はそれ以上となる。

この実証実験で内山社長が感じたのは、街の高齢化で、物流だけでなく“人流”も失われることだという。

『LOMBY株式会社』内山智晴社長(40):

「実際に南大沢で走らせてもらっていて、やはり高齢になると歩くのがちょっと難しくて外出を控えたりと、高齢化により“物流だけじゃなくて、人流もどんどん失われていく”と思った。人が出歩かなくなると、店の売り上げも下がり、店が閉店となると地域がさらに活性が失われていく。ロボットで“物流と人流、両方とも支えていく”ような製品が作れないかと思っている」

目指すは、人口が減っても、高齢化しても“地域の物流と人流”が保たれ、“地域の活性”も保たれる、そんな地域を作れるような製品だ。

内山社長:

「“超高齢社会の中で必須のインフラ”、“都市インフラ”みたいな形にしていきたい。いま開発しているのは配送ロボットだけではなくて、配送ロボットに椅子が付いたような“人も輸送できるロボット”。自分がロボットに乗って、足元に荷物を置いて家に帰ることができるようなものを、いま同時並行で作っている」

2026年には自動配送ロボットを量産し、全国的に普及させていきたいという。

――その第1弾となるLOMBY、26年に何台ぐらい稼働させたいと?

内山社長:

「海外にも競合の企業があり、25年、26年で数千台という単位でやっていくと公表しているので、それに負けないような形でやっていく必要がある。“少なくとも数百台”は走らせないといけないと思っている」