2024年にインターネットが選挙で威力を発揮し始めた

このように、特に若年層で、政治・選挙の情報元としてインターネットが劇的に増え、テレビをも上回ったのは、ここ1、2年のことである。その背景には、政党・候補者の側も、インターネットを積極的に用いる層をターゲットとする戦略を強化したことがあげられる。2024年には、「SNS選挙元年」と言われるエポックメイキングな出来事が4つあった。

第一は、2024年4月に投開票が行われた衆議院の東京15区補欠選挙だ。この選挙では、政治団体「つばさの党」から出馬した根本良輔元候補らが、演説会場で他候補に大音量でやじを飛ばしたりクラクションを鳴らしたりし、警視庁が演説妨害に当たるとして選挙期間中に異例の警告を行った。

その異様な光景は、テレビなどでも報道され、注目を集めたが、選挙後、公職選挙法違反(選挙の自由妨害)で「つばさの党」代表らが逮捕され、2024年11月から公判が行われている。こういった選挙の妨害が行われた背景の一つとして、ユーチューブ等のSNSで動画が拡散することにより収益が得られる「アテンションエコノミー」があったとされる。

「アテンションエコノミー」は、災害時に偽情報が拡散する要因になるなど問題視されてきたが、選挙の際も、アクセスありきの偽情報、注目を集めるための極端な情報の拡散につながりかねない。

第二は、2024年7月に行われた東京都知事選挙だ。現職の小池百合子知事が3選を果たしたが、約165万票を集め、次点となったのが石丸伸二・広島県安芸高田市前市長で、知名度に勝る蓮舫元候補の得票を大幅に上回った。

石丸氏もSNS戦略を重視し、都知事選であるにも関わらず、都民の既存政治への不満を掬い取るような「政治屋一掃」という批判を前面に出した。街頭演説で「政治を変える」「行動を起こそう」といったフレーズを多用し、その様子を聴衆に、動画撮影してSNSに投稿するように訴えた。市長時代の議会との対立も交えた「切り抜き動画」や「ショート動画」が拡散し、一気に知名度を上げたことが、大量得票につながった。

第三が、2024年10月の衆議院解散総選挙だ。国民民主党の玉木雄一郎代表はネット戦略で、衆院選までにユーチューブ「たまきチャンネル」に900本近くの動画をアップし、登録者には、切り抜き動画を呼びかけて、ネット上に「手取りを増やす」「103万円の壁」「ザイム真理教」など、就職氷河期世代や若い給与所得者層に刺さるキャッチフレーズを拡散させ、支持を開拓し、比例代表では、自由民主党、立憲民主党に次ぐ3番目の600万票以上を獲得した。

第四に、選挙におけるネット戦略では、兵庫県知事選挙も有権者に衝撃を与えた。百条委員会によりパワハラ疑惑などが追及され、県議会による不信任決議を受けて失職・再出馬した斎藤元彦知事。SNSで支持を呼びかける一方、内部告発した元局長の私的データや百条委員会の録音がSNSを通じて流出、「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首が、自身の当選を目的とせず、斎藤候補の応援に回る、いわゆる「2馬力選挙」を展開して、斎藤候補は当選したが、SNS上の偽情報や誹謗中傷も問題となった。

これら4つの事例の特徴は、既存のマスメディアが、選挙期間中は政治的中立や不偏不党の原則から、抑制的な報道をしている一方で、ネットメディアでは注目を集めるような言動がさほど規制をかけられずに横溢し、その状況がマスメディアで報道されることで、ネットにおける世論の広がりがさらに拡大していったことがある。

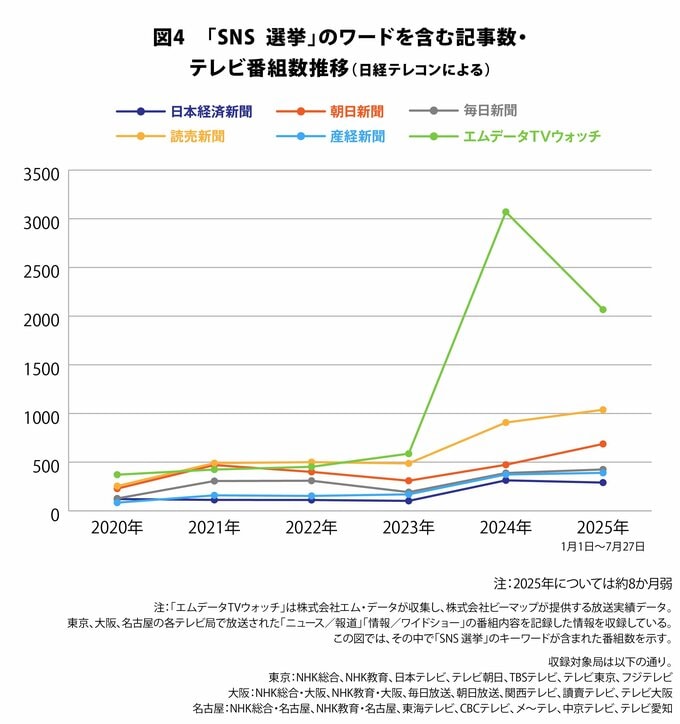

2024年のマスメディア報道の顕著な変化を一つ見てみよう。図4は、2020年から2025年途中にかけての「SNS 選挙」を含む記事やテレビ番組の数の推移を見たものだが、2024年に、これまでより突出して大きくなっている。

その意味では、マスメディアとネットメディアは、対立する存在というよりも、表裏一体の関係で世論に影響を及ぼしたといえる。

ネットは政治の分断をもたらすか~2025年参院選での課題を整理する~

そして、今回の参議院議員選挙でも、SNSは結果に大きな影響力をもたらした。SNS による世論の広がりだけで選挙の帰趨が決まるわけではなく、政党・候補者側の、それまでの地道な活動の蓄積が重要なことは言うまでもないが、時事通信社が行った今回の参院選の出口調査では、インターネットを参考にした比率は47%に及んだ。

投票したうちの半数近くがインターネットを参考にしており、参考にした層の比例代表での投票先は、参政党が最も多く、23.9%。2番目が国民民主党の16.5%だった。インターネット上で、若年層や就職氷河期世代の不安を掬い取るような「日本人ファースト」「手取りを増やす夏」のようなキャッチフレーズが拡散し、投票行動に影響した。