地震が頻発している鹿児島・トカラ列島。体に揺れを感じる震度1以上の地震の回数は、地震活動が始まった6月21日午前8時から7月4日午前11時までに、なんと「1180回」にのぼります。

SNSで話題となっている「7月5日説」の真偽や、南海トラフ地震の危険性も非常に気になるところ。京都大学防災研究所・西村卓也教授の見解も交えてお伝えします。

トカラ列島周辺の地震 他の地域への影響は?

そもそも地震は大きく分けると、「本震-余震型」と「群発地震型」の2種類があります。

まず本震-余震型について。地球の表面には、プレートがいくつかのブロックにわかれて存在しています。プレートは1年間で数cm~10cm程度ずつゆっくり移動していて、プレート同士の境界では、一方のプレートがもう一方の下に沈みこむなどしています。そのうえで、本震-余震型には大きく「海溝型地震」と「直下型地震」があります。

例えば日本の周辺では、フィリピン海プレートとユーラシアプレートが接しています。フィリピン海プレートが下へもぐり込むと、ユーラシアプレートもぐぐっと引っ張られ、その引っ張られる状態が限界に達すると、ユーラシアプレートが反発して跳ね上がります。こうして起こるのが「海溝型地震」です。

もう1つのパターンとして、押される陸側のプレートでひずみが生じて限界に達すると、プレート内部の強度の弱い場所で破壊が起き(=断層運動)、地震が発生することがあります。これが「直下型地震(内陸型地震)」です。

そして今、トカラ列島で起きているのは「本震-余震型」ではなく「群発地震型」。これは、本震-余震型の地震とは発生メカニズムが全く異なります。

群発地震型は、プレートの動きに加えて、マグマの移動や地下水の動き、スロースリップ(プレートの境界で片方のプレートが引っ張られたときに、急激に反発するのではなくゆっくりと戻る動き)などによって発生します。

トカラ列島や伊豆諸島の群発地震はマグマの移動、和歌山市周辺や京都府南部(亀岡周辺)の群発地震は地下水の動きが要因とみられていますが、まだ厳密なメカニズムは解明されていないということです。

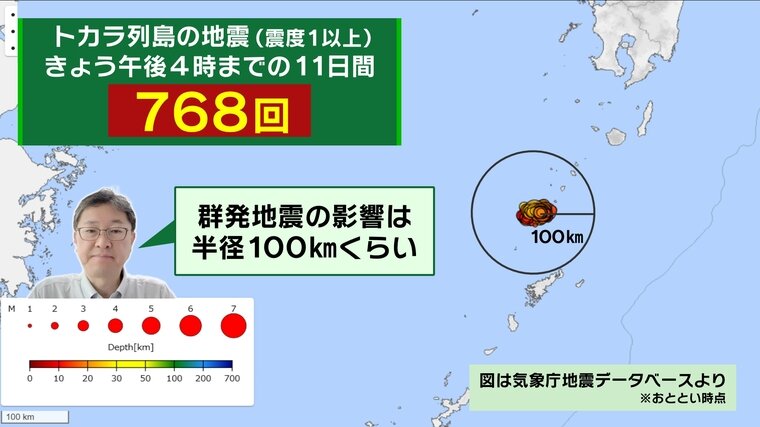

トカラ列島近海で頻発している地震が、他の地震に関係するのでは?と心配する声も聞かれますが、西村卓也教授によると、今回の群発地震の影響は広く見ても半径100kmほど。他の地震への影響は、基本的には考えられないということです。