南海トラフ地震の発生確率の計算「前回地震の規模」も重要な要素に

しかし、南海トラフ地震の発生確率の算出は少し特殊です。基本的には「周期的」の考え方を用いていますが、それに加え「時間予測モデル」を適用しているのです。

これは、地震の「周期」だけではなく、「前回の地震の規模」も考慮に入れるものです。たとえば前回の地震の規模が小さめであれば、まだエネルギーが発散しきれておらず蓄積された状態なので、周期より早めに来るのではないか、という考え方です。南海トラフ地震については、史料などで過去の地震に関する“データ”も豊富であるため、こうした計算が可能になっています。

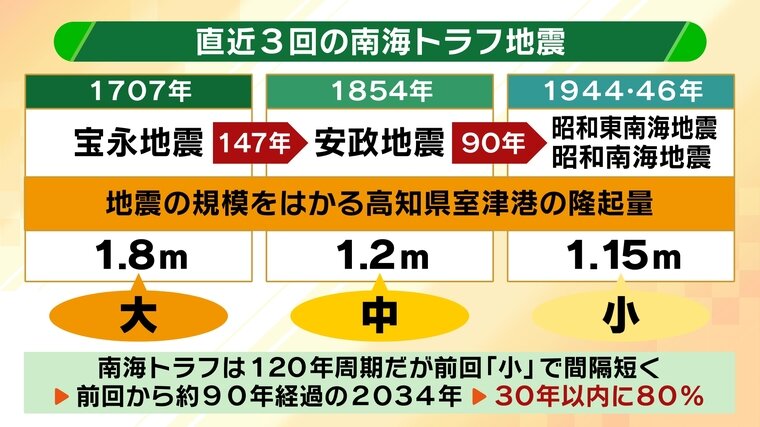

南海トラフ地震の周期は平均すると「約120年」ですが、直近3回の南海トラフ地震は以下のように発生しています。

【1707年 宝永地震】地震の規模をはかる高知県室津港の隆起量:1.8m(大)

【1854年 安政地震】高知県室津港の隆起量:1.2m(中)

【1944年・46年 昭和東南海地震 昭和南海地震】高知県室津港の隆起量:1.15m(小)

前回の1944年・46年の地震規模が比較的「小」で、安政地震からの間隔も比較的短い点(90年)などを踏まえ、次の南海トラフ地震は「大規模」で「まもなく」発生する危険性が高いと予想されているのです。

一方で、南海トラフ地震についてのみ“特殊な計算モデル”を適用していることに、疑義を呈する声もあります。