相互関税10%なら「ギリギリ乗り切れる」

果たして日本への“トランプ関税”は何%で決着するのか。

4日には、鉄鋼・アルミニウムに課されていた25%の追加関税が2倍の50%に引き上げられている。

<品目別>

▼自動車・自動車部品⇒25%

▼鉄鋼・アルミニウム⇒50%

<相互関税>

▼一律⇒10%

▼上乗せ分⇒14%(7月9日まで猶予)

『第一生命経済研究所』首席エコノミスト・熊野英生さん:

「関税交渉で日本経済が腰折れするのか、それとも成長がギリギリ持つのかは<相互関税が10%>でいけるかどうか」

熊野さんが注目するのは、内閣府の「企業行動に関するアンケート調査」だ。

輸出企業への<どのくらいの為替レートなら採算が得られるか>という調査では、2025年1月時点で【1ドル=130.1円】までなら円高になっても大丈夫という結果が出ている。

熊野さん:

「輸出企業の採算レートの130.1円に相互関税10%を加えると、143円(=130.1円×1.10)になりちょうど今ぐらいの為替レート。なので143円以上の円安水準なら10%でもギリギリ採算が取れるのではと見ている」

ーー10%程度の関税であれば、若干値上げも吸収もできて、日本経済が大きく減速するような事態にはならずに済むかもしれない

熊野さん:

「アメリカの言う通りの関税になると企業の収益は“5兆円分”も飛ぶ。しかし<相互関税が10%>なら、5兆円が2兆円になる。これは日本企業がギリギリ持ちこたえられるぐらいなので何としても日本は10%にしなければいけない。そこを交渉しているのだと思う」

関税交渉の先にある「2つの問題」

ただ、熊野さんは「相互関税10%」となったとしても、リスクは残るという。

【関税交渉の先にある問題】

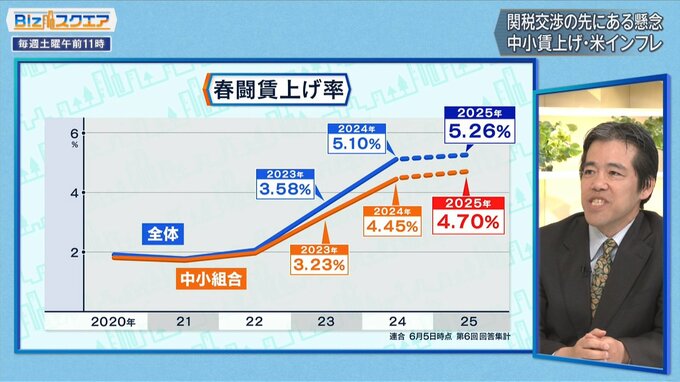

▼中小企業の賃上げ

▼アメリカのインフレリスク

ーー先ほどの話だと、ギリギリ景気は持ちこたえても各企業の収益は悪化するわけだから【賃上げ】はなかなか難しい。どんな政策支援が必要か

熊野さん:

「大企業は海外などで価格転嫁できるが、国内では大企業が値上げを許さないので中小企業は価格転嫁ができない。実はスカートの裾を踏んでいるのは大企業ではないかという見方もあり、公正取引委員会や中小企業庁はコストアップ、価格転嫁を阻止するような行為があったら言ってくださいと監視の目を光らせている。ただ、これだけではなかなか難しいかもしれない」

ーー下請けいじめのようなものを監視する、あるいは最低賃金を引き上げる、大企業は率先して賃上げをする。これまでもやっているが、今後もやっていかないといけないということか

熊野さん:

「あとは生産性の改善。色んなソフトウェアやAIを導入しながら中小企業の稼ぐ力を改善する。すぐにはできないと思うが、そういう取り組みをすることで中小企業経営者が自信をつけるということかもしれない」