「北海道・三陸沖後発地震注意情報」に名称変更の可能性

注意情報の運用開始から2年以上が経過したにも拘わらず認知度が上がっていないとして、坂井学・防災担当大臣は3月7日、情報の名称変更などを検討するよう内閣府の関係部局に指示したことを記者会見で明らかにした。

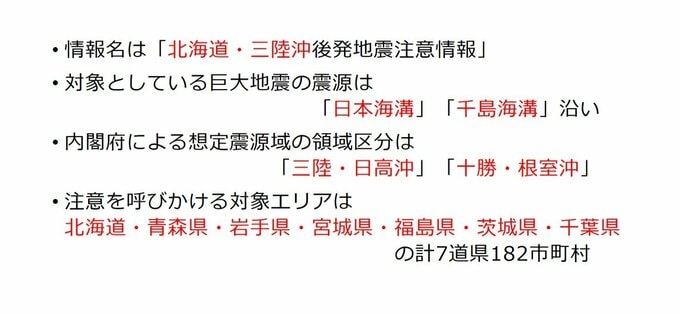

確かに、注意情報に対する理解を名前が妨げている面は否めない。図-12を見てほしい。

地名が幾つも出てきて、ややこしいこと、この上ない。

「北海道・三陸沖…」と言われて、福島県・茨城県・千葉県の住民が、自分に関係のあることだと即座に受け止めるとはとても思えない。

もう少し整理できないものかと思いつつ、一度も発表しないうちに情報の名前を変えるとは…やれやれと思うのは筆者だけだろうか。

過去の先発地震49例が教えてくれること

対照的に、過去約100年間の先発地震49例のデータからは、注意情報発表のきっかけになる地震とはどういうものか、注意情報が発表される過程で社会がどういう状況になっているかなどについて、具体的なイメージを掴むためのさまざまなヒントや材料が得られた。

だが、最も重要なのは注意情報という個別の情報にどう対応するかではなく、その先にある、日本海溝沿い・千島海溝沿いの巨大地震にどう向き合うかだ。

過去の先発地震49例には、それを考えるための、幾つもの示唆に富むメッセージが潜んでいる。

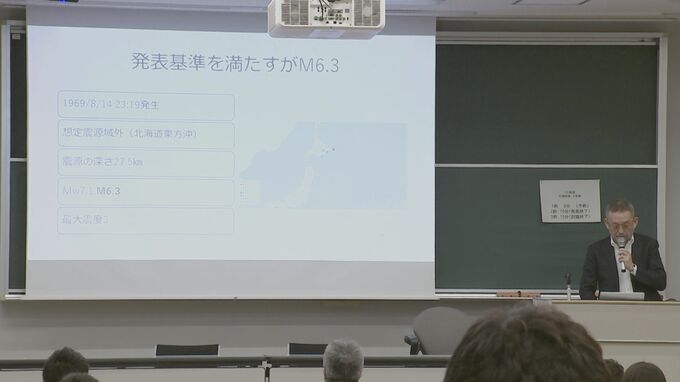

そこから読み解いた内容は、3月15日・16日に東京大学で開催された日本災害情報学会 第30回大会でも発表した。

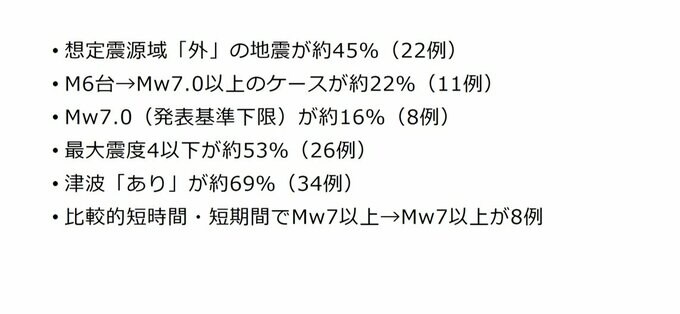

もう一度、49例から見えてきた特徴や傾向を以下に並べる(図-13)。

やはり、先発地震を認識しないまま注意情報が突然発表され、人々がドキッとするケースはありそうだ。

ただしメディアも一緒にそのタイミングで驚いていたのでは、あまりにも能がない。

先発地震の発生から気象庁によるMw算出、注意情報発表までの約2時間に、人々に何を伝えるのか。何を伝えられるのか。

過去約100年間の49例を踏まえて、今あらためて、その検討と準備を進めている。

〔筆者プロフィール〕

福島 隆史

TBSテレビ報道局解説委員(災害担当) 兼 社会部記者(気象庁担当)

日本災害情報学会 副会長

日本民間放送連盟 災害放送専門部会幹事