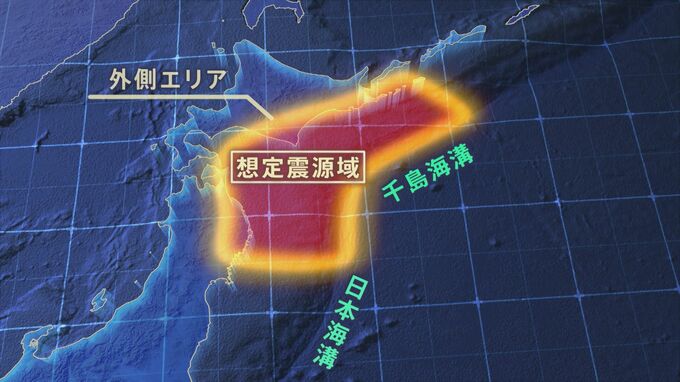

「北海道・三陸沖後発地震注意情報」(以下、注意情報)は、北海道の根室沖から岩手県の三陸沖にかけての海底を震源とするマグニチュード(M)9クラスの巨大地震に対する注意を呼びかける情報である。

後発地震とは「後」から「発」生する地震を意味し、注意情報は、想定震源域やその周辺でモーメントマグニチュード(Mw)7.0以上の地震が発生した場合に、後発地震=巨大地震の発生する可能性が平時よりも相対的に高まっていると考えられるとして、対象地域にいる人たちに注意を促すために気象庁が発表する。

運用開始は2022年12月と比較的最近で、まだ一度も発表されたことがないこともあり、これまでに東京大学の研究グループなど複数の調査が行われているが、注意情報についての住民の認知度や理解度はどの調査でも総じて低い。

「南海トラフ地震臨時情報」とは似て非なる情報

注意情報は「南海トラフ地震臨時情報」(以下、臨時情報)によく似ているとされ、臨時情報の“北日本版”といった例えも散見される。

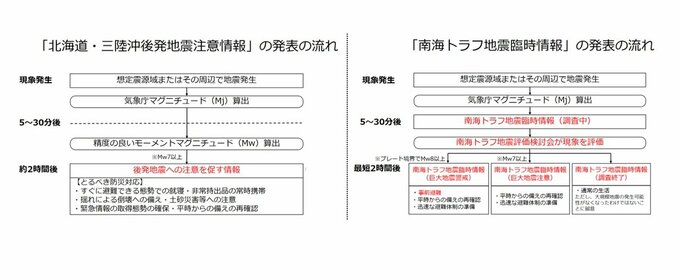

けれども、本当のところは「似て非なる」情報だ。図-1を見てほしい。

注意情報には、臨時情報に付記される4つのキーワード「調査中」「巨大地震警戒」「巨大地震注意」「調査終了」がなく、「評価検討会」のような、地震の専門家による評価も行われない。

あるのは唯一、気象庁が粛々と行う「精度の良いモーメントマグニチュード(Mw)の算出」だけである。

なので注意情報には、特に「臨時情報(調査中)」に相当する、「もしかしたら出ますよ」的な予告がないため、「発表される」か「発表されない」かの2択しかない。

臨時情報と比較して情報発表の流れがすっきりしているように見えるが、それはつまり、注意情報が発表されるまでの流れが外部からは見えにくく、気づきにくいことの裏返しでもある。