選挙期間中のテレビ報道の“量”

岸田前総理の退陣表明を受けた自民党の総裁選で新しく総裁になった石破茂総理の手による解散総選挙。選挙の結果として自民党は第一党の座をかろうじて維持したものの議席を50以上も失い、2012年の衆院選以降維持してきた単独過半数も割り込んだ。連立与党の公明党を加えても過半数を下回る惨敗となった。一方で野党第一党の立憲民主党が議席を50増やしたほか、野党第三党の国民民主党も議席を4倍増させた。

この結果にテレビの報道はどの程度、影響を与えたのだろうか。2024年の衆議院選挙のテレビ報道の放送時間はどのくらいの量だったのだろうか。

筆者はエム・データの集計に基づいて10月15日(火)の公示日以降で10月27日の投開票日の前日までの選挙運動が許される「選挙期間中」(12日間)と、10月3日から公示日前日までの12日間の「選挙期間前」と、「投開票日以降」の11月8日までの12日間の3つの期間にわけて、それぞれ衆議院議員選挙に関連する番組をキーワードで検出して放送時間の比較を実施した。

テレビ番組の種類は「ニュース番組および報道番組」を一つの番組ジャンルにし、「情報番組とワイドショー」をもう一つの番組ジャンルとして集計した。政治ネタを元にスタジオでタレントらがトークするバラエティ番組も後者にまとめて、時期別の放送時間をグラフ化したのが【図表1】である。

筆者は2012年の衆議院選挙以降、テレビの選挙報道について国政選挙などのたびに分析をしている。その経験でいえば、「盛り上がる」選挙になると「情報/ワイドショー」が「ニュース/報道」以上に放送時間が長くなる傾向があると言える。

「情報/ワイドショー」番組は視聴率を重視する制作姿勢が顕著で視聴者の関心がここに集まっているとなると、集中的に同じテーマを放送する傾向がある。だが、今回の2024衆院選では【図表1】で明らかなように「ニュース/報道」番組の方が「情報/ワイドショー」番組よりも圧倒的に放送時間が長い。それだけテレビ局にとっては「盛り上がりに欠けた」選挙だったといえる。

「選挙期間中」に注目すると放送時間の合計は44時間あまり。しかし「投開票日以降」にはこの傾向が続くものの「ニュース/報道」番組の放送が増えていることは注目に値する。投開票の結果に示された争点をめぐる“民意”が選挙の後になって、引き続き、テレビ番組のトピックになっていることを示している。

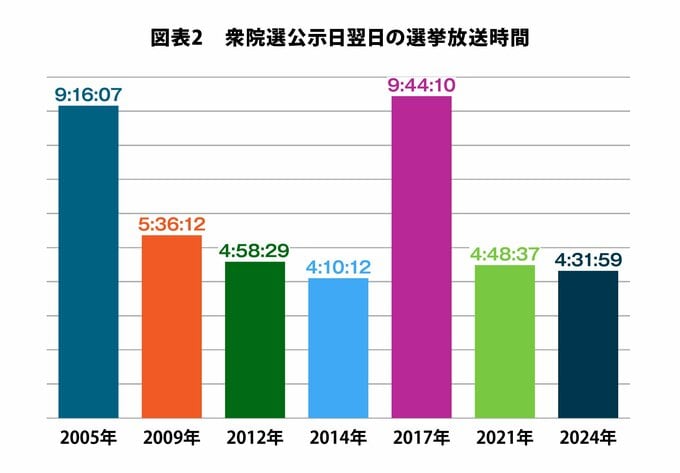

次に【図表2】を参照してほしい。衆議院議員選挙の公示日翌日のテレビ報道の放送時間を直近7回の衆院選で比較したデータだ。これで見ると、2005年と2017年が突出して高いことがわかる。

2005年が当時の小泉純一郎総理が郵政民営化をめぐって解散を断行した「郵政解散」の総選挙。反対派の候補のところに小泉総裁がわざわざ「刺客候補」を送り込むなど話題になった劇場型選挙だった。2017年は小池百合子・東京都知事が新党「希望の党」を立ち上げ、候補を「選別」「排除」すると発言して話題になった。こちらも劇場型選挙の典型といえる衆院選だった。

劇場型になるとテレビも「情報/ワイドショー」も含めて熱心に報道する。このため、放送時間は長くなる傾向がある。だが、そうした劇場型の衆院選を除けば、選挙の放送時間は4時間台を推移していることがわかる。2024年衆院選のように与党党首の交代で総理が替わっただけという選挙では劇場型にはなりようもなく、盛り上がりを欠いた選挙になってしまい、テレビの側も報道する熱量は低かった。