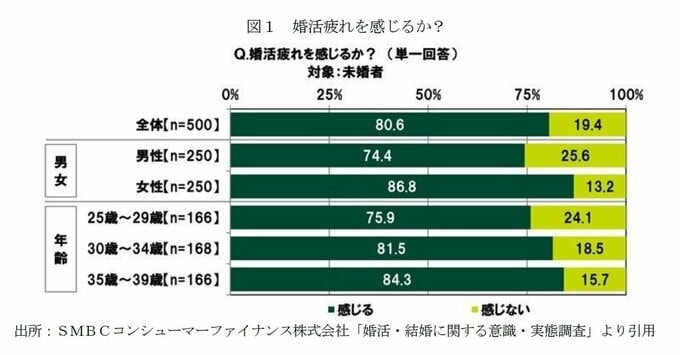

婚活中の未婚男女の80.6%が「婚活疲れ」

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社が25歳~39歳の婚活を行っている未婚者および結婚前に婚活を行っていた既婚者を対象に実施した「婚活・結婚に関する意識・実態調査」によれば、婚活中の未婚男女の80.6%が「婚活疲れ」を感じており、性別にみると男性74.4%、女性は86.8%と9割近くにのぼる。

同調査では、婚活でどのようなことに苦労しているか聞いているが、「条件が合う人と出会う」(51.4%)が最も高く、次いで「条件が合う人に好意を持ってもらう」(43.8%)、「モチベーションを維持する」(39.6%)と続く。

筆者は、条件に合致する相手を探すという行為は、互いが「代替可能な他者」として選別し合う構造に組み込まれることを意味すると考える。

本稿では、現代における社会性の弱体化とオンライン・コミュニティの拡張を背景に、婚活やマッチングアプリにおける人間関係が「代替可能性」と「代替不可能性」の緊張関係の中で展開される様相を検討し、とりわけ「条件が合う人に好意を持ってもらう」という行為の意味を考察する。

場面ごとに異なる役割を演じる自分

社会学者のデイヴィッド・ライアンは、「アイデンティティを保証する担保としての身体が消失する」と言う。

対面による「相手は○○さんだな」という認証から始まるコミュニケーションが、技術の発展によって代替され、対面の会話は電話に、自身の筆跡で書いた手紙は、タイプライターや電子メールに代替されていった。

近代システムにおいては、相手の実態や実像がわからなくとも、対個人としてのコミュニケーションを強制される。

こうした「身体の消失」による人間関係の不安定化は、ジグムント・バウマンが論じた「リキッド・モダニティ(液状化する近代)」の概念とも響き合う。

バウマンは、現代社会を“固定的で安定した構造(solid)”ではなく、“流動的で絶えず変化する構造(liquid)”として捉えた。

近代社会における人間関係はかつて家族や地域社会、職場といったソリッドな結びつきに支えられていたが、技術やグローバル化の進展によってその基盤は急速に流動化し、個人は場面ごとに異なる役割を演じ分けざるを得なくなった。

社会学者の鈴木謙介曰くこれまで社会学が想定してきた「自己」とは、社会の中で周囲から期待される役割を身につけ、それらを統合することで形成されるものだった。

つまり、人は家族や学校、職場といった場で与えられる役割を取り込みながら、自我を育てていく「社会化(Socialization)」のプロセスを重視してきたのである。

しかし現代では、人生が直線的に進むのではなく複雑に分岐する「ノンリニア」な個人化が進んでいる。

そのため、他者との関係の中で必要とされる役割(me)を身につけ、それを場面ごとに演じ分けるアイデンティティ(I)を獲得するという従来の社会化のプロセスは弱まりつつある。

その結果むしろ必要となるのは、場面場面に応じて臨機応変に「自分」を使い分け、その「自分」の間の矛盾をやりすごすことのできるような人間になること、いわば「脱-社会化(De-Socialization)」なのである。

前述したとおり、かつて人と人との関係は「ソリッド」なものであり、家族や地域社会、職場といった固定的なつながりの中で築かれていた。そのため、構造化された自己を社会的な文脈から逸脱させることは困難だった。

ソリッドなコミュニティは強い価値観を持ち、個人を規定し、確固たるロールモデルや画一化された幸せを決定づけてきた。

例えば「女性は家庭にいるべきだ」「良い大学を出て良い就職先に進むことが幸せだ」といった、偏見に基づいた「普通」がその典型である。

しかし、技術の進歩や消費の個人化、さらにインターネットやSNSがサードプレイスとして機能するようになったことで、ソリッドな人間関係よりも流動的な「リキッド」な人間関係が生まれる場面が増えている。

会社に対する優先度が下がり、社内の人間関係が淡白になることもあれば、顔見知りであってもLINEをブロックして物理的にコミュニケーションを断絶することもある。こうした関係はもはやソリッドではなく、流動的な性格を帯びている。

このような流動化は、会社や学校、サークル、地域コミュニティといった中間集団にも及んでいる。

中間集団の結合力が弱まり、人間関係の希薄化が進んだ結果、自分は誰と仲が良いのか、どのコミュニティが自分のアイデンティティを支えるのかと不安を抱く者も少なくない。

さらに、SNSやLINEにおける「ブロック」文化や、裏アカウント・鍵アカウントによる選別、ライフステージの変化に伴うコミュニティの消滅など、何かに所属しているつもりであっても、疎外感や不安感と常に隣り合わせであり、コミュニティの存在が安心感をもたらす一方で、それそのものが不安要素となっているわけである。

哲学者の谷川嘉浩が指摘するように、かつて会社や学校といった中間集団は準拠集団として機能し、比較や判断の基準を提供していた。

しかしその結びつきが弱まった結果、明確な準拠集団は見えにくくなり、個人は代わりに「親密圏」を探し求めるようになった。

こうして人々は、クラスメイトや職場の同僚の意見や中間集団の流行に準拠するのではなく、自分の趣味嗜好に基づいたコミュニティでの交流価値を追求したり、SNS上の匿名の投稿に感銘を受けてそれを参照するようになっている。

このように準拠集団が不明瞭になり、親密圏や趣味嗜好に基づいた関係が基準となることで、場面ごとに異なる役割を演じる自分がより顕著になる。

大学生でいえば、クラスメイトやゼミ仲間、サークル、アルバイト先、クラブで出会った飲み仲間など、場面ごとに見せる自分は異なり、求められる役割も違う。

会社員でいえば、同僚や上司、取引先、社外のプロジェクトメンバー、趣味のコミュニティ、そして家庭のパートナーや子どもに対しても、見せる顔は異なる。

人は必然的に会社や学校、家族といった組織に所属する。しかし、その中で誰と出会い、どんな役割を担うかは偶然に左右されることが多い。

そもそも、家族においてでさえも、パートナーや子ども、親との関係に応じて期待される役割は多様であり、その具体的なあり方は流動的である。

脱社会化が進む現代では、自己は「必然的にそこに属している」という安定した基盤からではなく、「たまたまその場に居合わせた」という偶然性から立ち上がる。そのため、そこで演じる自分は他者でも代替可能な一時的な役割にすぎない。

とはいえ、人はそうした場面ごとに演じ分けられる断片的な自分を、少しずつ統合し続ける。その連続的な統合の営みこそが、現代における自己形成のプロセスを特徴づけている。