生活者データが示す変化――「確かめて買う」時代へ

生活者の視点も確実に変わってきている。

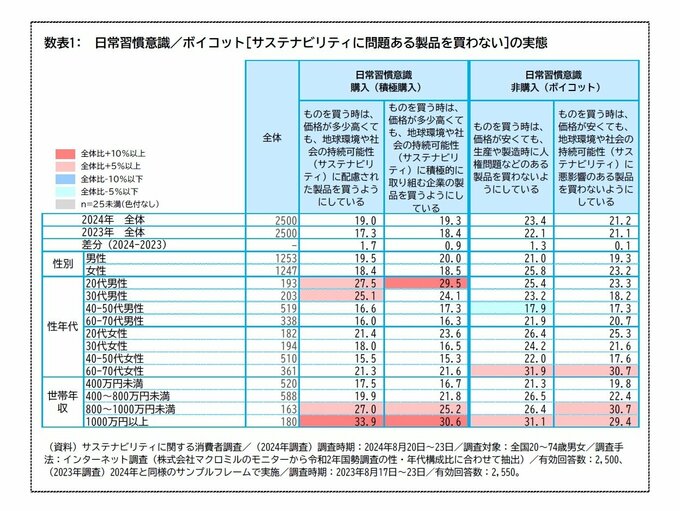

ニッセイ基礎研究所(2024・2023)の調査によれば、「価格が安くても社会・環境に問題がある製品は買わない」と答えた人は23.4%(前年+1.3pt *有意差無し)。

とくに20代では25.8%、年収800万円超では3割を超えている。

この「敢えて買わない(ボイコット)」という行為は、消費者のサステナビリティ意識の一因子として明確に表れており、それは決して消費者の衝動的な行為ではなく、合理的な消費行動であることが解析的に示されている。

もちろん、商品の価格帯やカテゴリーによって傾向は異なると考えられる。

しかし近年の研究では、「自分の価値観に合っているか」「社会に悪い影響を与えていないか」を軸に選択する人が増えていると指摘されており、確かに、そのようなタイプの購買行動は増えているようにも思われる。

理念先行のリスク――「言葉」と「行動」の時差が信頼を削ぐ

サステナビリティにおいて未来や理想を描くこと自体は、企業の存在意義を明確にするうえで欠かせない。

よく言われるパーパス経営の核心は、社会にどう貢献するかを「語る力」にあるとされる。だが、その語りが現場での実行と乖離した瞬間、信頼を大きく損ねるリスクがある。

先行研究を整理すると、そのバランスは主に、次の三つの視点で特に注意が必要である。

第一に、検証のタイミングに関するバランスである。

2030年、2050年といった長期目標は、進捗を測るタイミングが遠く、外部からは行動の実態を把握しにくく、先行研究では、長期目標の掲示が短期的な停滞を覆い隠す構造的リスクを伴うと指摘されている。

たとえば「2050年までにカーボンニュートラル」と掲げても、中間目標(2030年や毎年のKPIなど)が曖昧では、現在の進捗が見えにくい。

すなわち、ゴールを遠くに置くほど現時点の遅れや問題が見えにくくなるという点が問題に繋がる恐れがある。

また、グリーンウォッシュ研究では、アウトカム指標は社会・技術・市場・人間行動など多くの不確実性に左右され、未来語りが多いほど数字の扱いが難しく、言葉での説明に頼ることとなり、どうしても過程で曖昧さを内包しやすい。

その結果、意図せぬ透明性の欠落が生じるリスクがある。

第二に、理念と実践のバランスである。

先行研究では、消費者の信頼は企業が語る「理念」よりも、日々の価格の公正さ・対応の誠実さ・安全性といった日常接点が支えているとされる。

日常の取引や応対で不誠実さや矛盾が生じれば、積み上げてきたCSRの効果はたちまち失われ、「言葉だけ」と受け止められるリスクが高まる。

このような事態に生活者が直面して理念と実践の不一致を感じたとき、不買・乗換え・SNS発信といった合理的な懲罰行動を起こすことが明らかになっている。

第三に、対外的な見せ方と本来の目的とのバランスである。

透明性を高めようとして詳細な報告や保証を導入しても、情報が複雑・専門的に過ぎれば、一般のステークホルダー(消費者・社員・地域)には理解されにくくなる。

先行研究では、過度に制度化・標準化された枠組みに従うと、その追従にのみリソースが割かれ、結果として「形式的な報告文化(reporting culture)」が生まれやすくなり、実質的な説明責任が損なわれるリスクを指摘している。