成長を続ける有料動画配信市場

2025年12月1日、楽天グループは、ビデオ・オン・デマンド(VOD)サービス「Rakuten TV」におけるコンテンツの購入販売を、12月25日12時をもって終了すると発表した。

すでに購入済みのコンテンツについては、2026年12月まで視聴可能となる予定だ。

「Rakuten TV」は、楽天IDを保有していれば無料で登録でき、作品ごとにレンタルや購入が可能なほか、定額見放題などの有料サービスも提供してきた。

オフィシャルサイトによると、今回終了するのは「購入コンテンツ」のみであり、「レンタルコンテンツ」「定額見放題」「ライブ配信」については、今後も引き続き利用できるとしている。

かつては「モノの時代」と呼ばれ、所有することそのものに価値が置かれていた。動画コンテンツで言えば、レーザーディスクやビデオテープ、DVD、ブルーレイといった有形メディアを手元に残すことが前提だった時代である。

しかし現在、コンテンツ消費の主流は「所有」から「アクセス」へと大きくシフトしている。

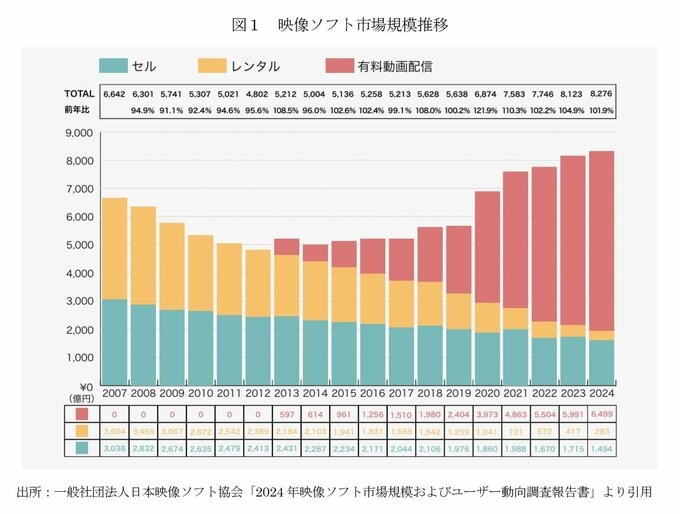

一般社団法人日本映像ソフト協会が公表した「2024年映像ソフト市場規模およびユーザー動向調査報告書」によると、2024年の映像ソフト市場の推計規模は8276億円。そのうちセル市場は1494億円で、前年比87.1%と大幅に減少した。レンタル市場も283億円にとどまり、セル市場と合わせても1777億円に過ぎない。

一方で、有料動画配信市場は拡大を続けている。SVOD、TVOD、ESTを合算した市場規模は6499億円に達し、前年比108.5%と成長を示した。

2007年にはセル市場が3038億円、レンタル市場が3604億円と、合計6642億円を占めていたことを踏まえると、有形メディアによるコンテンツ利用が大きく縮小し、アクセス・ベースの利用が置き換わったことが明確に読み取れる。

利用率を見ても、その傾向は顕著だ。

有料動画配信サービスの利用率は33.6%に達する一方、セル購入率は6.8%、レンタル利用率は6.0%にとどまっている。

もはやコンテンツは「所有するもの」ではなく「必要なときにアクセスするもの」へと位置づけが変わりつつあり、所有しないことがスタンダードになったと言えるだろう。

なぜ所有しないのか

こうした変化の背景には、いくつかの明確な理由がある。

まず挙げられるのが、わざわざ店舗に足を運ぶ必要がなくなったことだ。かつては、見たいという欲求を満たすために、セルやレンタルを扱う店舗へ足を運ばなければならなかった。

現在ではAmazonをはじめとしたネット通販という選択肢もあるが、「見たい」と思ったその瞬間の欲求を満たすにはどうしてもタイムラグが生じる。

それに対し、アクセス型サービスは、必要なときに、必要な場所で楽しめる即時性を備えている。

物理メディアの場合、「今すぐ見たいのに家に帰らないと見られない」「ディスクはあるが再生できるハードが手元にない」といったように、視聴環境が外部条件に大きく左右される。

さらに、再生のためにディスクをセットし、鑑賞できる場所に身を置かなければならないという制約もある。こうした手間や不自由さは、いつでもどこでも視聴できるアクセス型の環境と比べると、あまりに不便だ。

加えて、一作品に数千円を支払うことへの心理的ハードルも高まっている。サブスクリプションで多くの作品を自由に視聴できる環境が一般化した今、セル購入はコストパフォーマンスが悪く感じられやすい。

買い切り型の購入コンテンツも「課金」ではあるが、比較的低価格で、ボタン1つで完結する手軽さがある。

特に若者層では、「買って失敗したくない」という意識が強く、面白いかどうかわからないコンテンツに高いコストをかけることを避ける傾向が見られる。

このように、アクセス型サービスが選ばれる理由は、単なる利便性だけではない。コンテンツを所有すること自体がリスクになりつつある点も、大きな要因なのである。

視聴に使える時間には限りがある一方で、消化・消費したいコンテンツは溢れている。そうした環境の中では、所有という意味でも、鑑賞という意味でも、ひとつひとつの作品に高いコストをかけることは難しくなっている。

多くの選択肢が常に提示される時代において、重要なのは「手元に残すこと」ではなく、「効率よく体験できること」だ。

コンテンツは蓄積する対象ではなく、流れの中で享受するものへと変わりつつあり、その価値基準の変化が、アクセス・ベースの利用を後押ししている。

リキッド消費とアクセス・ベース

私たちの消費生活は、この十数年で大きく変化してきた。かつては「モノを所有すること」そのものが豊かさの象徴だったが、映像コンテンツに限らず、いまや“持たなくてもいい”という感覚が当たり前になりつつある。

服はサブスクで借り、音楽はストリーミングで聴き、車はシェアする。欲しいものは常に変わり、流行は数か月どころか数日単位で移り変わる。こうした現象をとらえる概念が「リキッド消費(liquid consumption)」である。

この言葉の源流は、社会学者ジグムント・バウマンが提唱した「リキッド・モダニティ(液状化する近代)」にある。

バウマンは、現代社会を“固定的で安定した構造(solid)”ではなく、“流動的で絶えず変化する構造(liquid)”として捉えた。人間関係、仕事、価値観――かつては長期的に持続していたものが、いまや流動的で、一時的で、更新可能なものへと変わっている。

この「流動化する社会」の中で、消費行動もまた変化した。安定的に所有し続ける“ソリッド消費”から、状況や気分に応じて柔軟に利用する“リキッド消費”へと移行したのである。

リキッド消費には、

(1)トレンドや関心が短期間で移り変わる 短命性(ephemerality)、

(2)所有せず、必要なときにアクセスするアクセス・ベース(access-based)、

(3)物理的なモノよりも体験や感情を重視する脱物質(dematerialized)

の3つの要素がある。

今回のRakuten TVをはじめとした有料動画配信サービスは、(2)アクセス・ベースと(3)脱物質化の特徴を擁している。

デジタルコンテンツ時代の「所有」が意味する事とは

アクセス・ベースの利用が主流化する一方で、消費者が「購入した」と認識しているコンテンツであっても、実際には所有権がユーザーに帰属していないという事実が、Rakuten TV の「購入コンテンツ終了」によって鮮明に浮かび上がった。

物理メディアの時代であれば、DVDやブルーレイといった“モノ”を手元に保有し続ける限り、作品は永続的にアクセス可能だった。メディアが劣化しない限り、所有権は確かに個人にあった。

しかし、デジタルコンテンツの「購入」は、実際にはプラットフォームが提供するアクセス権を一時的に利用しているにすぎない。サービスが終了すれば、たとえ代金を支払っていても視聴できなくなる。

今回のRakuten TVの事例は、まさにその現実を突きつけた。ユーザーは「買ったはずの作品」が、プラットフォーム側の判断によって視聴不能になるという事態に直面する。

これは、アクセス・ベースの利便性の裏側にある、“所有の不在”という構造的リスクを象徴している。

ここで言う「所有の不在」とは、消費者が“購入した”と思っているデジタルコンテンツについて、実際には所有権が自分にない状態を指している。消費者が購入したのはあくまでもアクセスするための「権利」なのである。

この「所有の不在」という問題は、Rakuten TVに限られた特殊な事例ではない。むしろ、デジタルコンテンツ全般に共通する構造的な脆弱性として広く存在している。

Amazonが提供する電子書籍関連サービスKindleにおいては、Kindleで購入した書籍も閲覧にはAmazonの認証が必須であるため、アカウントが凍結されるとライブラリへのアクセス自体が遮断されてしまう。

実際にAmazonの規約違反(返金の乱用など)、支払い情報の問題、セキュリティ上の理由でのアカウント凍結などでアカウントが停止され、Kindle本を含むデジタル購入品にアクセスできなくなったというケースもあるそうだ。

アクセス・ベースのデジタルコンテンツでは、所有の主体が消費者ではなくプラットフォーム側にある。

そのため、ユーザーが代金を支払っていても、サービスの終了やアカウントの停止といった外部要因によって、コンテンツが突然利用不能になるという事態が起こりうる。

Rakuten TVの「購入コンテンツ終了」と同様に、アクセス・ベース化が進むことで、消費者が“買ったはずのもの”を永続的に保持できないという新たなリスクが生まれているのである。

アクセス・ベースの利便性は、「流動性」や「即時性」といったリキッド消費の特徴を体現している一方で、所有することによって得られていた永続性や安定性を放棄することにもつながっている。

現代では、動画や書籍に限らず、漫画、音楽、ゲームといったかつては有形物として流通していたコンテンツが、次々とデジタル化され、脱物質化の流れの中に組み込まれている。

実際、リキッド消費はプラットフォーム依存を強める。ユーザーは膨大な選択肢に即時にアクセスできる一方で、そのアクセスの持続性は企業の判断に大きく左右される。

サービス終了、権利関係の変更、アカウント停止といった外部要因によって、「買ったはずのものが突然消える」という事態が起こりうる点は、まさにリキッド化がもたらす影の部分である。

利便性と引き換えに、かつて物理メディアが保証していた“所有の安心感”が失われつつあることは、デジタル時代の消費における重要な課題として捉える必要がある。

デジタル化が進む現代において、本当に価値があり、失いたくないものについては、アクセスだけに依存せず、「所有」という手段を残しておく必要があるのかもしれない。

※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 生活研究部 研究員 廣瀬 涼

※なお、記事内の「図表」と「注釈」に関わる文面は、掲載の都合上あらかじめ削除させていただいております。ご了承ください。