働く意欲・目的の男女差

次に、別の角度からキャリア意識の男女差を見てみよう。

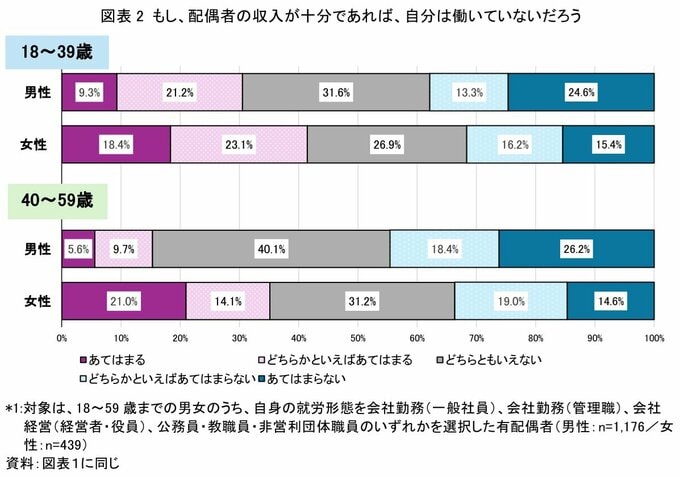

図表は、有配偶者の「もし配偶者の収入が十分であれば、自分は働いていないだろう」の回答結果である。

女性では、いずれの年代も肯定的に回答した割合(「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」の合計)の方が否定的な回答割合(「あてはまらない」「どちらかといえばあてはまらない」の合計)よりも多く、収入を得るために働いている人の方が多い。

一方、男性では否定的な回答割合の方が多く、特に40代以降ではその割合が44.5%に達しており、「配偶者の収入が十分でも働き続けたい」という人が多い。

男性にとって「働くこと」は、収入以外の意味を持つ行為でもあることがわかる。

多くの女性にとって、働くことは人生の選択肢の一つでしかないのかもしれない。

実際、既婚女性には働くか否かの選択肢、働く場合もフルタイムかパートかといった選択肢が多く存在する。

一方で、「男性は働くのが当然」という社会的認識がいまだ根強く、現役世代の男性の就業率は配偶者の有無にかかわらず非常に高い。

つまり、男性にとって働くことは、単なる経済活動ではなく自己のアイデンティティの維持という重要な意味を持つと考えられる。

だからこそ、より高い役職に就くことが、彼らの自尊心などとも直結してくると考えられる。

これに対して、女性の場合は、働くことを人生の選択肢の一つとして、家庭や地域活動など他領域とのバランスの中で位置づけている人も多いのではないか。

社会や組織にとって役に立つ人材でありたいという意識の男女差

こうしたデータを見ると、「女性はキャリア志向や働く意欲が低い」と受け取られがちだが、必ずしもそうではない。

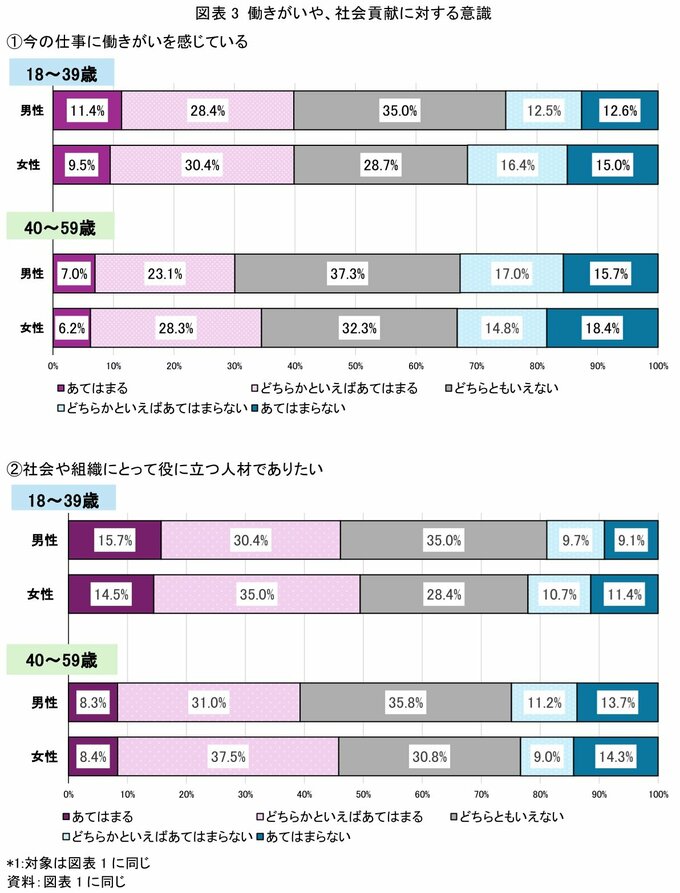

「今の仕事に働きがいを感じている」「社会や組織にとって役に立つ人材でありたい」といった項目への肯定的な回答割合をみると、男女差はほとんどなく、むしろ女性のほうが高い。

つまり、女性は組織内での地位向上よりも、社会や組織への貢献を重視して働く傾向があると言える。

「傍(はた)を楽(らく)にする」ことがその語源であると言われるように、「働く」とはもともと他者を楽にするための行為である。

その原点に立ち返れば、「社会や組織の役に立ちたい」との意識をもって他者のために働くこと自体が「活躍の姿」であると捉えられるだろう。

女性の活躍のあり方を決めるのは、女性自身

女性のなかには管理職への昇進意欲は低い一方で、社会や組織への貢献ややりがいを感じて働いている人も多い。

このようなキャリア観をより尊重した女性活躍のあり方が求められる。

ただし、本人たちの志向を尊重して、女性の管理職を増やすことを諦めるべきだと言いたいわけではない。

意思決定層に女性が不在だと、当事者視点での労働環境の改善を果たしていくことは難しい。

また、性別多様性が高い組織ほど、業績・イノベーションの成果が向上する傾向が示されている。

男女の賃金格差も、女性管理職の少なさが大きく影響している。

何より、次世代を担う若い女性たちが自分はリーダーにはなれないと諦めることのないよう、現役世代から変えていくことが求められる。

そのためには、「管理職」の人材イメージや、労働環境を根本から変えていく必要がある。長時間労働の慣行や、「決断力」「行動力」など男性的資質を前提としたリーダー像を見直すことが求められる。

その上で、これからは「女性は管理職を目指すべきだ」という社会的通念が強まりすぎることには留意する必要がある。

かつて、「女性は家庭で家事・育児に専念すべきだ」という性別役割分業意識が、多くの女性の職業機会を奪ってきたように、社会的通念はときに当事者の自由な選択を制限してしまう。

もちろん、働き方の柔軟性やジェンダー・バイアスなど女性の管理職志向を阻む構造的な課題を一つひとつ丁寧に解決していくことは不可欠である。

だが、女性活躍のあり方として「女性は管理職を目指すべきだ」という画一的な期待が広がることは望ましいとは言えない。

求められるのは、上司や組織などの周囲が一方的に「活躍のかたち」を定義するのではなく、本人自らが自分らしい活躍の姿を描き、それが選択できる環境を整えていくことである。

日本初の女性首相が誕生したこのタイミングだからこそ、改めて女性活躍のあり方について考え、お互いのキャリア観を尊重し、多様な形で活躍ができる社会を作っていくことが重要である。

(※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 ライフデザイン研究部 副主任研究員 福澤 涼子)