女性活躍推進法の施行から10年を迎える

女性活躍推進法の施行から、2026年4月で10年となる。本来、10年の時限立法であった同法は、2036年まで延長されることとなった。

延長の背景には、女性の正規雇用比率、女性管理職比率、男女間賃金格差などにおいて依然として課題が存在するという現状がある。

同法において「常時使用する労働者が101人以上」の企業は、「管理職に占める女性労働者の割合」「採用者に占める女性労働者の割合」「男女の賃金差」などの15項目の指標の中からいくつかを選定し、情報を開示することが求められている。

一方で、これらの指標のなかでも、女性管理職の割合が特に女性活躍のシンボルとされているとの見方もある。

実際、日本の女性活躍が進んでいない証左として、女性管理職比率の国際比較が報道などで取り上げられたり、主要な新卒採用サイトでもその比率が企業データとして掲載されている。

女性活躍推進の達成度を測るうえで、女性管理職比率の公表は有効な指標の一つであり、目指すべき方向性であると考えられる。

しかし、この指標があまりにも前面化することで、非管理職で働く女性たちの仕事に対する自己評価や社会的評価が相対的に低くなったり、「管理職を目指さない=意欲が低い」と捉えられてしまうのは惜しい。

彼女たちを「活躍を望んでいない人」とみなすのではなく、「異なる形で活躍を志向している人」と捉えることはできないだろうか。

管理職志向の男女差

実際、管理職を志す女性が少ないことは多くの調査からも明らかである。

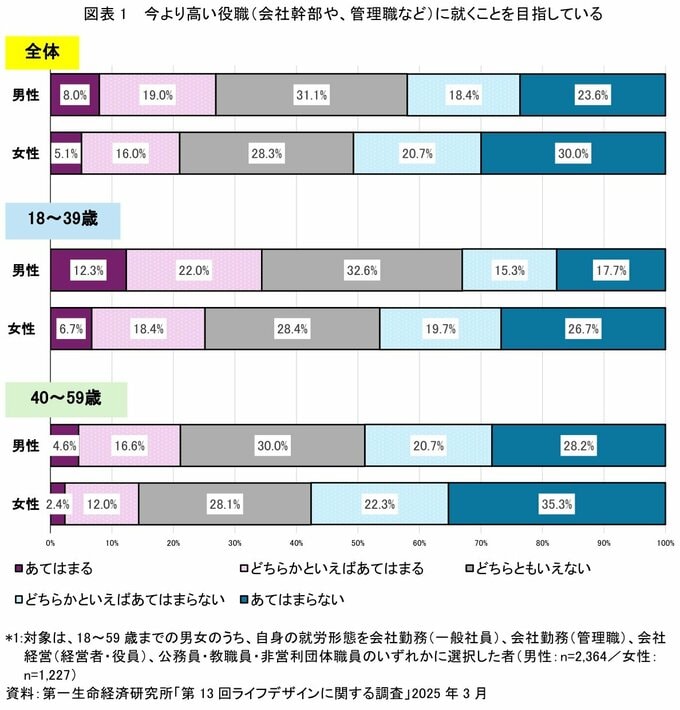

当研究所が2024年に実施したアンケートによると、正社員女性のうち「今より高い役職(会社幹部や、管理職など)を目指している」との回答は21.1%にとどまる一方、「目指していない」と回答した女性は50.7%にのぼり、その割合には倍以上の開きがみられた。

年代別の男女差に着目してみると、「あてはまる」と明確に肯定的な意思を示した割合は、若手層(18~39歳)、中堅層(40~59歳)ともに女性より男性の方が約2倍高い割合となっている。

「あてはまらない」と明確に否定的な意思を示した割合をみても、特に若手層において女性が男性の約1.5倍に上ることから、男女間でより強い意思での昇進意欲の意識差があることがうかがえる。

このようなキャリア意識に男女差が生まれる背景には、いくつかの社会的な要因があると考えられる。

第一に、正規雇用で就業する女性や管理職に就く女性の少なさである。

厚生労働省「令和6年度雇用均等基本調査」によると、正社員・正職員として勤務する人の内訳は、女性が27.6%、男性が72.4%である。

そして、管理職等に占める女性の割合は、部長相当職では 8.7%、課長相当職では 12.3%と女性の割合はさらに低い水準にある。

その結果、ロールモデルとなるような同性管理職の存在が少なく、男性よりも女性の方が管理職で働くことを当然のこととして捉えにくい。

第二に、管理職像そのもののジェンダー・バイアスがある。

管理職には男性的なイメージが付与されがちで、これらが女性にとって心理的なハードルとなっている。

実際、リーダー像の印象に関する調査でも、人事や経営層が自社に求めるリーダーシップ像は、「数字に強い」「行動力がある」といった男性リーダーのステレオタイプと大きく重複する一方で、「よい聞き役である」「思いやりがある」といった女性リーダーのステレオタイプとはほとんど重複しないという結果であった。

つまり会社のリーダー像の期待に応えるためには、女性であっても男性的にふるまわなければならない。

このことが、管理職は自分には不向きだと女性が捉えることにつながっていると考えられる。

さらに、ライフコースとキャリアパスの違いもある。

女性は結婚・出産・育児などライフイベントに応じて、休業したり、働き方を変える場合が男性よりも多く、その時々で柔軟にキャリアを組み立てる必要がある。

ゆえに、男性に比べて長期的なキャリアパスを描きにくい。

そして、管理職になると労働時間が長くなったり、緊急対応なども生じやすいことから、家庭との両立への危惧も昇進意欲を下げる要因となる。