2|コロナによる若年移動流入減が東京都に影響

社会減と自然減が強く連動していることを如実に示したのがコロナ感染症拡大による移動制限の少子化への影響である。

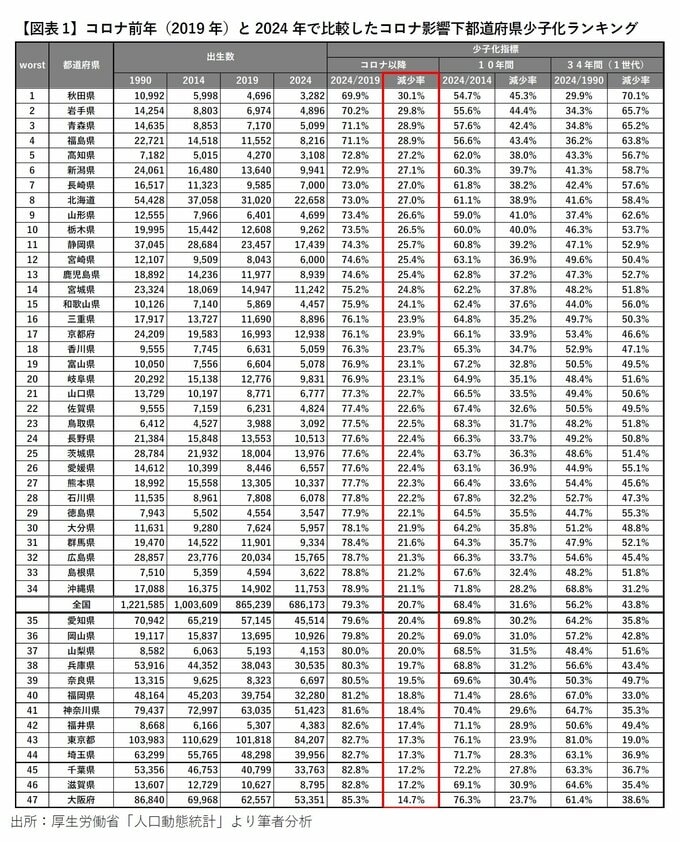

コロナ感染症がまだ発生していなかった2019年の出生数と2024年の出生数を比較し、出生数減少率を計算すると、東京一極集中(1996年以降)の影響で、しばらく非少子化エリアとして首位にいた東京都であるが、コロナの影響をうけて、対2019年で計算すると、非少子化ベスト5(少子化ワーストランキング43位)にランクを下げている。

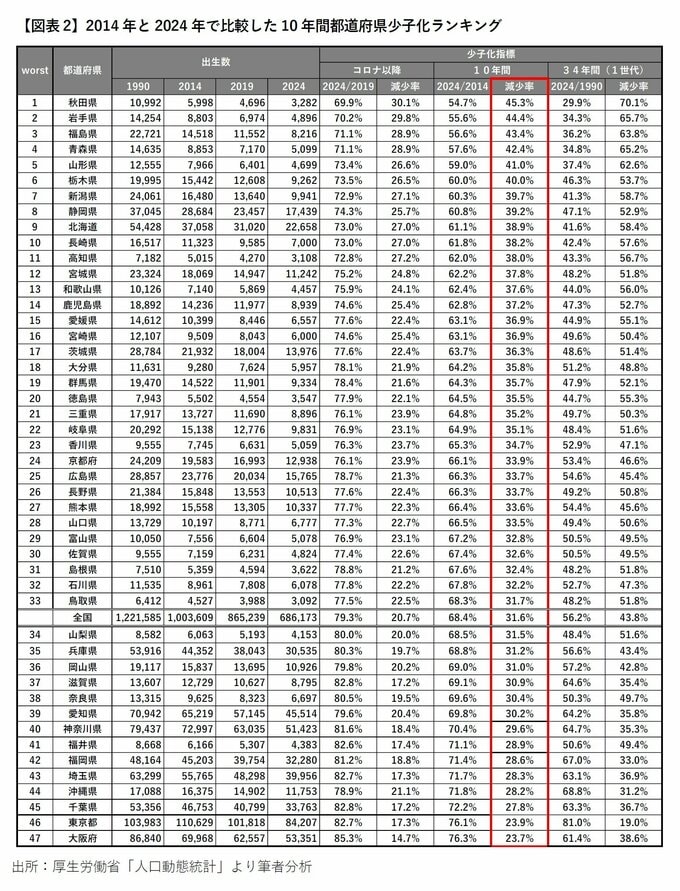

10年間でみたランキングでは、非少子化エリアとして大阪府が1位、東京都は2位、親子1世代間でみたランキングでは、東京都が1位、沖縄県が2位となっており、より長いスパンとの比較で確認すると、コロナの影響で東京都が非少子化において順位を落としていることが明らかである。

コロナ感染拡大が強まった2020年は、東京都の社会増が対前年で4割水準にまで減少し、2021年には女性だけの社会増(6777人)となった。

中長期の東京都の婚姻数や出生数の推移からは、だいたい社会増から2年後くらいから婚姻数や出生数の影響が出てくる傾向にあるため、2024年の出生数はコロナによる女性流入量の減少の影響を強くうけていると考えられる。

一方、東京都とともに三大都市圏の一角を担う大阪府が首位にある。これもコロナの影響が極めて大きい。

大阪府は周辺エリアの近畿エリアや中国エリア、四国エリアから多くの若者を就職期に集めているものの、地元から多くの若者を東京都に転出超過させており(若者の玉突き移動状態)、それが大阪府の転入超過数の引き下げ要因となり、さらには婚姻数の抑制を生み出してきた。

簡単に言うと、「せっかく西日本エリアの多くの若年女性を集めているのだから、雇用対策として少子化対策を実施し、地元から東京に就職で去る若年女性をもっと減らせばいいのに」という状態であった。

このように「東京に就職期に若年女性が出ていかないように」する状況がコロナによって自然に作り出されたことが、しばらくは大阪府の出生数にかなり有利に働くこととなるはずである。

しかし、現在も大阪府は東京都に対しては転出超過を続けて若年女性を大量に送り込んでいる状態のため、このコロナによる東京都への若年女性転出超過抑制の影響が続くとみられるスパン(婚姻数と出生数に社会増減が影響するのは10年程度)に発生する出生数に甘んじることなく、そもそもの東京都への若年女性の就職流出を食い止める雇用対策を立てなければ、中長期的には「東京都の労働人口提供エリア・出生数提供エリア」的な現在の位置づけから逃れることはできない。

ランキングの下位にいる比較的少子化が穏やかなエリアは、コロナによって若年女性の流出がある程度、例年より抑制されたエリアとみることができる。

顕著に下位(あまり少子化していない順位)にきているエリアとして、滋賀県、福井県が目立つが、この2エリアは感染症拡大を警戒した地元若年女性の地元歩留まりの影響が強いとみられ、下位にあることに安心することは推奨できないエリアである。

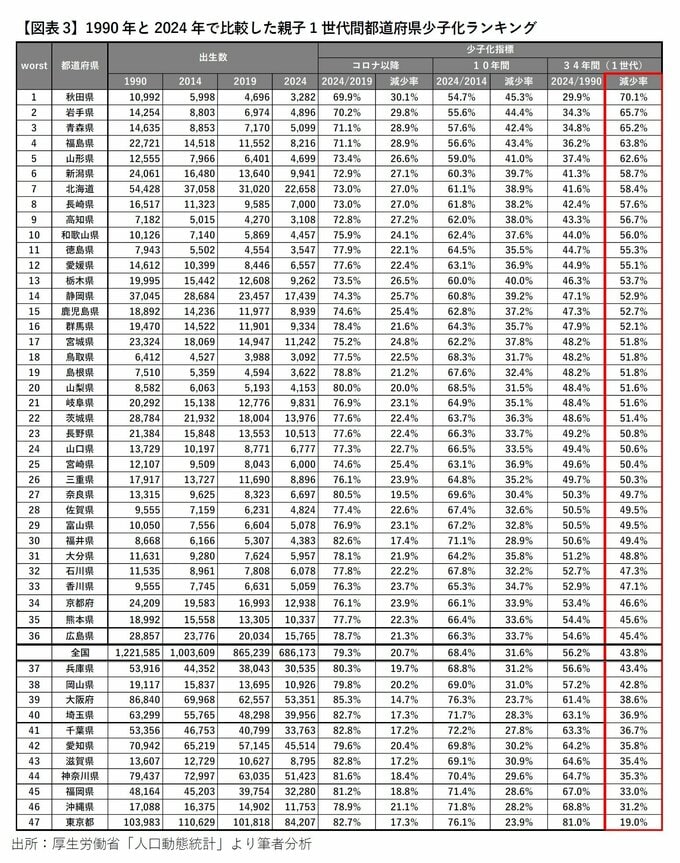

親子1世代間で39%~70%という過酷な少子化の背景

親子1世代間でもっとも少子化した秋田県と岩手県は出生数7割減という驚異的な少子化スピードにあり、全国平均(44%減)より少子化している36道府県のうち26道県が50%以上の出生減(少子化)となっている。

親が通った学校のクラスが半分となるか、もしくは学校数は半分でよい、日本の大半のエリアがそういう状況におかれている。

東京都だけが目立って緩やかな少子化(親子1世代間で19%減)となっているのは、ここまで解説してきたように、就職期の若者(20代人口)が9割を占める東京一極集中下にあるからである。

ここで特に注意喚起したいのは、日本の政治家もメディアも経済界も、若年女性が仕事を選んで地元を去り行く現象をあまり問題視せずに、残った地元女性に対する子育て支援をいまだに力強く謳って、それを少子化対策である、と考えていることである。

夫婦が持つ子どもの数は、半世紀前と変わらず、地方部では微増エリアも見られている一方で、若年女性の就職流失と地元女性の未婚化が止まらない状態のため、これ以上、今まで通りの雇用ならびに家族価値観のもとでの既婚者支援政策が奏功する可能性は極めて低い。

女性を中心とする都市部への転出超過、すなわち令和の若年女性たちに仕事で選ばれないことを考えずに、地元を選んでくれた女性に主眼を置いた子育て支援策は、本質を見誤った行動と言わざるを得ない。

社会減が自然減にほぼ直結にある今、国・都道府県・市町村は、今一度、人口問題の主役が一体誰なのか、そして、誰の気持ちを尊重して動かねばならないのか、自問自答してほしい。

高齢化社会が持つアンコンシャスな独善性を捨て、人口サステナビリティの主役の気持ちに沿ったエビデンスをもとに人口問題を考えることができる、そしてそれこそが「少子化対策」であると考えることができるようになるためのジェネレーションギャップ啓発活動こそが、最優先の取り組み事項ともいえるかもしれない。

※情報提供、記事執筆:ニッセイ基礎研究所 生活研究部 人口動態シニアリサーチャー 天野 馨南子