イマーシブ=手段

絵画というものは、それ自体が視覚に訴えるメディアであり、そこに描かれた主題や技法、空気感によって観る者を惹きつける力を持つ。

かたや、イマーシブミュージアムでは、モネやゴッホの名画を巨大スクリーンに映したり、壁面や床にまで広げて空間を包み込むような演出を加えたり、動きを持たせたりすることで、「没入感」を視覚演出という手段を通じて意図的に高めることができる。

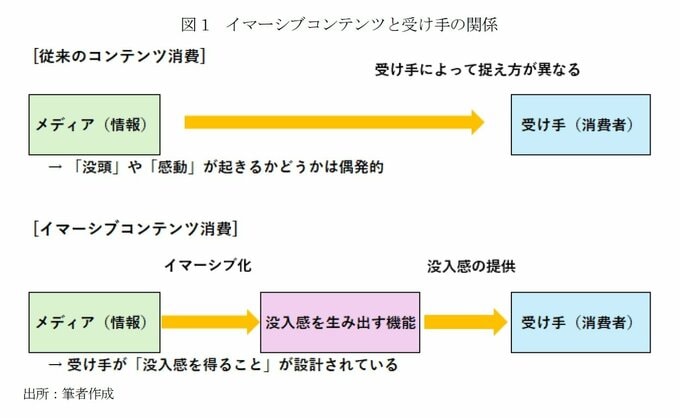

これは、同じコンテンツであっても、受け手の「没入感」が、コンテンツと消費者との媒介手段に大きく依存していることを示している。

他にもテーマパークにおけるテーマエリアの設計は、物語や世界観を空間に落とし込んで展開することで、来場者にその世界に「入り込んだ」と感じさせている。

この時消費者は、建築や造形、音響、視覚演出といった複合的な要素を「媒介手段」とし、情報(=テーマ)を体験(=没入)へと変換している仕組みに期待しているのである。

極端に言えば、「ハリー・ポッター」をテーマにしたエンタメ施設をつくるにしても、子どもたちが段ボールや廃材などを活用して作り上げた手作り感満載の空間と、ユニバーサルスタジオジャンパンにある「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」や、としまえん跡地にできた「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」を比較した際に、ハリー・ポッターという同じ世界観やストーリーをベースにしているのにもかかわらずその空間への没入度には大きな差が生まれるだろう。

前述した子どもたちが遊びで作り上げた空間が比較対象にふさわしいとは思わないが、筆者が言いたいのはテーマパークにおける没入感は、テーマパーク側が具現化したい世界観(ストーリー)と消費者を「より精巧な作り込み」によって媒介することで成り立つ、という点なのである。

劇というものは物語やシナリオという無形のメディア(情報)を演技という形で具現化させるわけだが、通常の劇では観客と舞台に隔たりがあり、観客は受動的にその劇(コンテンツ)を享受する事となる。

しかし、観客自身がその世界の登場人物・当事者として演出に巻き込まれ、物語に積極的に関わりをもつことができるイマーシブシアターにおいては、観客と演者が同一空間を共有し、時には対話的に関与する形式が没入感を生み出す。

同じ演目であっても、普通の劇とイマーシブシアターとで没入感に差が生まれるのは、本来受動的な姿勢であるはずの観客に、能動性を持たせるからである。

この時、イマーシブシアターは、劇と観客とを「主体性を持たせる演出」で媒介する事で観客の没入感を実現しているわけである。

このように、絵画であれ、世界観であれ、観劇であれ、それ自体は本来、静的な情報メディアであり、感動や喜びをもたらすものだが、意図的に没入感をもたらすものではないため、「没入感を生み出す手段」を付加することで、消費者にとってイマーシブな体験ができるモノとして再構築することができる。

つまり、イマーシブコンテンツとは、メディアとその情報の受け手の間に入り、没入体験へと翻訳・再構築した手段を媒介させる、という、「機能そのもの」を指していると筆者は考えるのだ。

同じ動画鑑賞であっても、スマホで観るのと、大型スクリーンで観るのと、VRゴーグル等を用いて観るのとでは、同じ動画を見ていても没入感は異なるだろう。

動画というコンテンツ(メディア)を如何に鑑賞するか、という「手段そのものの違い」が没入感の差を与えているわかりやすい例だ。